Le Gibet de Montfaucon, l’horreur au cœur de Paris

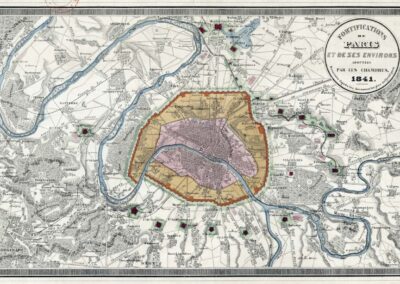

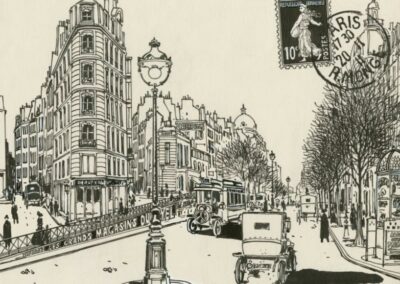

Le plus grand gibet des rois de France, sur la butte de Montfaucon, est bien visible sur les cartes anciennes de la capitale. Il ne reste aujourd’hui plus aucune trace de ce monument conçu pour la pendaison simultanée de soixante condamnés, si ce n’est une discrète plaque informative du côté de la place du Colonel Fabien.

Publié le 17 avril 2018

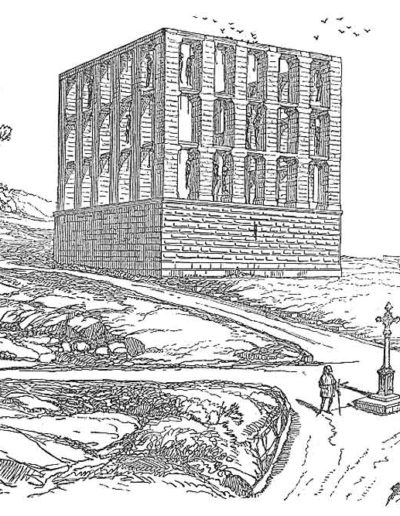

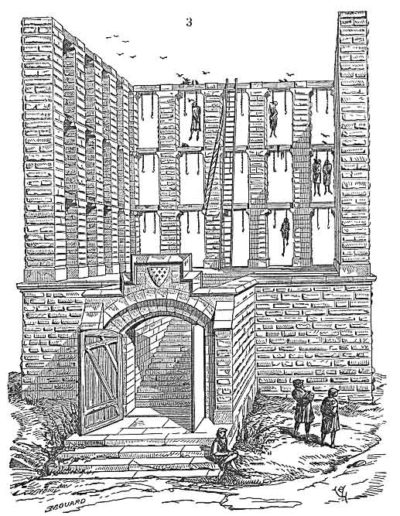

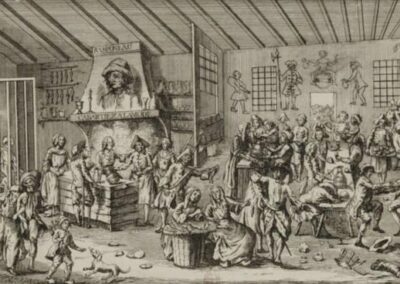

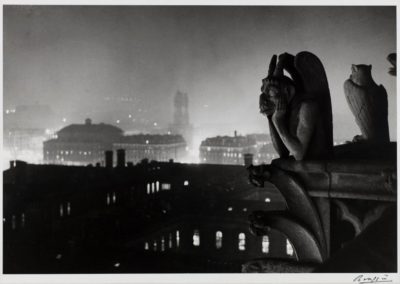

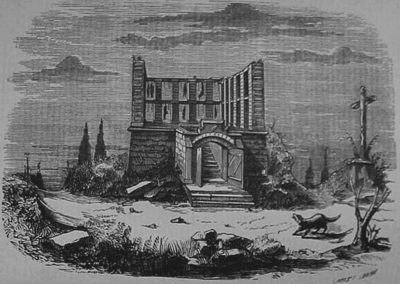

Qui se rappelle aujourd’hui l’existence du Gibet de Montfaucon, l’un des plus sinistres édifices que Paris ait connu ? A-t-on en mémoire la forme inquiétante de ce portique massif à seize piliers dont chaque ouverture laissait voir un corps pendu ?

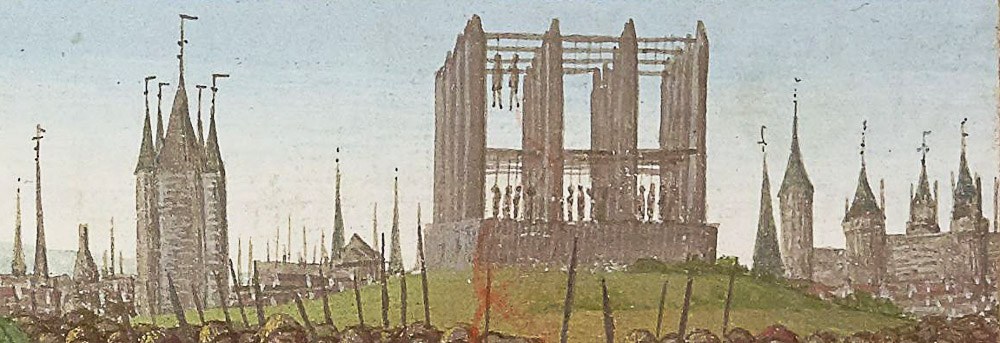

C’était une construction lugubre, difficile à imaginer aujourd’hui. Un bloc parallélépipédique, percé d’ouvertures où pendaient les corps. Il s’agit d’abord de fourches patibulaires en bois, dont la construction est ordonnée en 1027 par la Haute Justice du comté de Paris. Peu après 1303, Montfaucon est transformé en un monument où sont exposées aux vents et aux corbeaux les dépouilles, parfois décapitées ou démembrées, des condamnés à mort. C’est en 1416, durant la guerre de Cent Ans, à la suite de l’insurrection de Paris qu’il adopte sa forme spectaculaire de portique à seize piliers. En 1594, l’avènement du « Bon Roi Henri » et la fin des guerres de Religion le rendent désuet, mais il servira jusqu’en 1760.

Sa fortune court donc du 11e au 18e siècle. Les pendaisons étaient ordonnées sous la juridiction royale. C’était le symbole de la justice, puisque on désignait l’endroit comme les « fourches de la grande Justice de Paris ». Au 15e siècle, Villon l’évoque dans son Testament, précisément dans la Ballade des pendus où il s’adresse aux humains et s’imagine sacrifié à ces fourches. D’ailleurs, deux de ses amis Coquillards, cette bande de mauvais garçons qui avaient développé un argot mystérieux, y auraient été pendus : Regnier de Montigny en 1457 et Colin de Cayeux l’autre en 1460.

Vu l’oubli dans lequel est tombé l’édifice, on a du mal à le situer précisément. Etait-il posé du côté de Colonel Fabien, des Buttes Chaumont, ou plutôt vers Jaurès ? La butte de Montfaucon se situait entre des champs où a été tracé le canal Saint-Martin et la barrière de Combat, aujourd’hui place du Colonel Fabien. On la situe entre la rue Albert Camus et l’actuel 53 rue de la Grange-aux-Belles, au milieu d’un ensemble de grands immeubles modernes, où ont été retrouvées des traces archéologiques et un ossement humain.

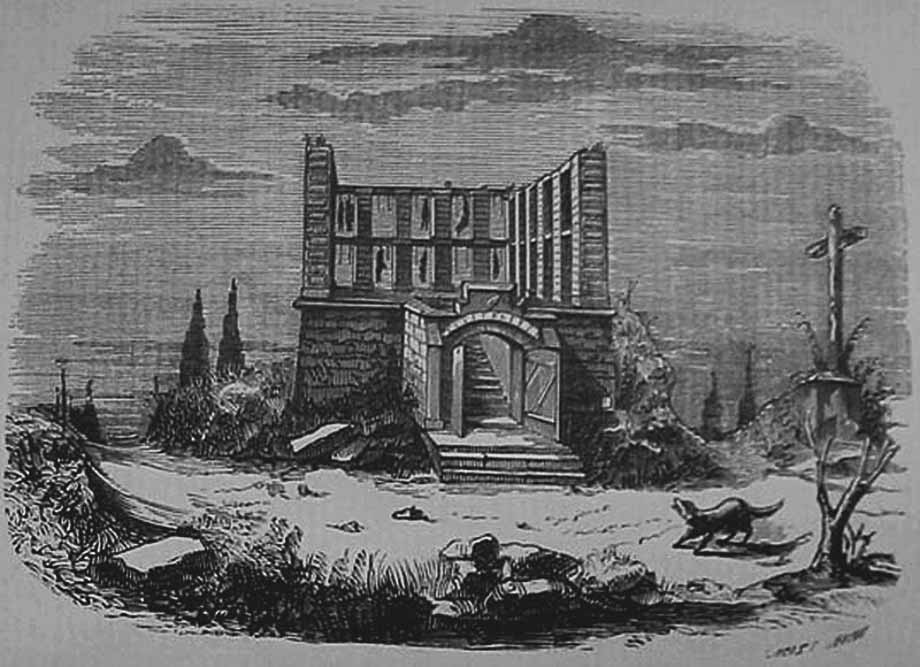

C’était un spectacle public, comme la plupart des pendaisons. Les corps pouvaient être exposés pendant quelques mois, voire des années. Dans Notre Dame de Paris, Hugo le décrit comme « (…) un édifice de forme étrange, qui ressemblait assez à un cromlech celtique, et où il se faisait aussi des sacrifices. (…) Le massif de pierre qui servait de base à l’odieux édifice était creux. (…) Dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de crimes ont pourri ensemble, bien des grands du monde, bien des innocents sont venus successivement apporter leurs os (…) ».

Quant à Robert Giraud, dans le chapitre consacré au Canal Saint-Martin de Paris, mon pote, il l’évoque en ces termes : « Non loin s’élevait jusqu’en 1761, le gibet de Montfaucon, et la partie du canal qui correspond à ce souvenir désolé porte le nom de « bief des trépassés ». Ce canal, qui à cette époque n’existait pas encore, a poursuivi la tradition sinistre de ce quartier du nord-est cher à Eugène Dabit, où rares sont les raisons de trouver la vie belle…». Cette écluse est aujourd’hui baptisée l’écluse des morts.

et on garde beaucoup trop d’endroit maudits et on efface Montfaucon ?

Je ne suis pas sûr d’avoir compris le sens de votre message…

La justice Royale était par ses excès l’arme à créer les germes de sa propre mort notamment par le biais du Parlement de Paris entre autres.

Il n’y a pas de sensation plus forte que celle de musarder dans les lieux historiques de Paris ..j’ai été plus qu’emu de découvrir une plaque commémorative dédiée au prévôt des marchands de Paris Étienne Marcel ( Quartier des Halles ) tragiquement décédé dans les années 1300 ..

Merci pour cette page d’histoire qui a étoffé mes connaissances sur l’histoire de la justice et me pousse en avoir une approche structurale .

Il y avait d’autres gibets à Paris ou aux alentours : à Grenelle (XVème arrondissement), dans les parages immédiats de la place Dupleix, existait un chemin dit « de l’Orme », ancien nom de la rue Desaix voisine. L’orme était l’arbre affecté à la justice ; sous son ombrage, à la campagne, se plaidaient les affaires. Or les noms de sentier ou chemin de la Justice, chemin du Gibet, indiquent bien que la justice était rendue localement… pour se terminer au gibet ! On remarque sur le plan de Quesnel de 1609, un dessin représentant le gibet avoisinant le château et de la ferme de Grenelle. Sur son plan de 1672, Jouvin de Rochefort a dessiné lui aussi le gibet de Grenelle ; et Delagrive indique sur son plan de 1735 un lieu-dit portant le nom de Justice.

Merci beaucoup, cher Philippe Virat, pour ces précisions topographiques, historiques et urbanistiques extrêmement pertinentes, notamment en ce qui concerne le quartier de Grenelle. Bonne année à vous !

PS – Pour ce qui concerne les rues du 15e, je renvoie à votre ouvrage : https://boutique.tropismes.com/livre/9782350774008-dictionnaire-des-rues-du-xve-arrondissement-de-paris-philippe-virat/

J’aurais préféfé que la ballade des pendus soit chanté et joué au luth. comme une plainte satirique contre le pouvoir absolu des rois de France et ses victimes envoyées sans rime ni raison. Au 21ème siècle, il n’y rien à craindre.

De quelle interprétation de la Ballade des pendus parlez-vous ? Je n’ai fait qu’en mentionner l’existence dans cet article…

c’est bien que quelques érudits nous informe de ces pépites inconnus des profanes. Merci

Merci pour votre message élogieux, portez-vous bien !

Le plus sordide au Moyen Âge a quand même été la sainte inquisition

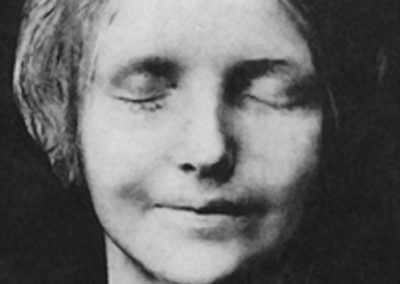

En septembre 1954, au cours de la construction d’un garage à deux sous-sols, 53 rue de la Grange-aux-Belles, on a découvert à 2,5 m de profondeur deux piliers, un pavage grossier, ainsi que les ossements de femmes enterrées vivantes au pied du gibet ! Les deux piliers ont été conservés sur place, jusqu’à la transformation du quartier dans les années 70.

Merci infiniment pour la pertinence de ce commentaire aussi précis que glaçant dans son évocation…