Balade poétique sur la montagne Sainte-Geneviève

Jeudi 6 et vendredi 7 mai 2021, je proposais à des étudiants en parcours post-bac au lycée Henri IV une balade historique et littéraire sur les pas de Balzac, Rimbaud, des surréalistes. Restitution en textes, images & sons.

Publié le 24 octobre 2021

Balzac, Rimbaud, Breton

C’étaient deux journées froides et humides au commencement de mai, juste après le troisième confinement. On pouvait à nouveau sortir en groupe dans les rues. Alors à l’invitation de Françoise Dasi, responsable du programme culturel de la classe du CPES1, de Paris Sciences Lettres, partenaire du Lycée Henri-IV, j’ai proposé une balade poétique à deux groupes d’étudiants accueillis dans l’enceinte du lycée.

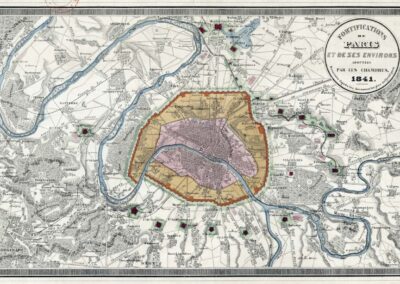

L’idée ? Partir de l’église Saint-Étienne-du-Mont pour tourner autour du Panthéon en élargissant le rayon du cercle, de manière à décrire une spirale qui aboutisse à la Seine. Au fil de cet itinéraire se racontent à la fois une histoire de Paris et une histoire littéraire envisagée au prisme de Balzac, Rimbaud et des surréalistes. Il s’agissait en particulier de lire des extraits d’œuvres sur les lieux qu’elles décrivaient ou encore où elles avaient été composées : la pension Vauquer du Père Goriot, l’hôtel des Étrangers qui hébergea les réunions du cercle zutiste et l’hôtel des Grands Hommes où Breton et Soupault composèrent Les Champs Magnétiques).

L’itinéraire proposé est subjectif, focalisé sur certains endroits qui me sont chers, mais mille autres parcours auraient pu être envisagés sur cette colline où souffle l’esprit. Le quartier du Panthéon fut successivement occupé par le forum gallo-romain de Lutèce, l’abbaye célébrant la sainte patronne de Paris au début du VIIe siècle, et ce pays latin concentrant les collèges et les universités à la Renaissance. Une parcelle de la rue Saint-Jacques réunissait même trois lieux symboliques de l’enseignement : la Sorbonne pour les théologiens, le Collège royal, futur collège de France, pour les humanistes et le collège de Clermont, qui deviendra le lycée Louis-le-Grand, pour les jésuites.

Un concentré d’histoire

Du Paris gallo-romain, il ne reste aujourd’hui que les arènes de Lutèce, les termes de Cluny et la crypte archéologique de Notre-Dame de Paris. Qu’en est-il du cœur battant de Lutèce, ce forum placé au croisement du cardo maximus (la rue Saint-Jacques) et du decumanus (l’actuelle rue Soufflot), selon le plan en croix des villes romaines ? Rien ne demeure de cette esplanade rectangulaire qui mesurait 90 mètres de large sur 180 mètres de long, entre la rue Saint-Jacques et le boulevard Saint-Michel, si ce n’est quelques pierres conservées au mur d’un parking souterrain. En 1755 est érigé le Panthéon, cette église devenue un temple républicain et le tombeau des grandes figures de l’histoire de France. Il fut conçu par Soufflot dans un style néoclassique, inspiré de la façade du Panthéon de Rome et du temple de Paestum, que l’on retrouve un peu partout dans le monde, du Capitole de Washington à l’église de la Madeleine.

Mais si le forum romain a disparu sous les travaux du parking du Panthéon, il reste des vestiges de cette abbaye Sainte-Geneviève voulue par le roi Clovis vers 506 pour rendre hommage à la sainte patronne de Paris, qui avait défendu sa ville contre les Huns en 451. Dans l’enceinte du lycée Henri IV demeurent la « tour Clovis » et le cloître de cette abbaye où le roi Clovis fut lui-même inhumé en 511 et qui dépendait de l’église Saint-Etienne-du-Mont – dont la forme actuelle est plus récente.

Lorsqu’on se place entre la bibliothèque Sainte-Geneviève et le Panthéon pour contempler l’église Saint-Étienne-du-Mont et le lycée Henri IV, l’œil est frappé d’une symétrie entre la tour de l’église et la tour de l’ancienne abbaye.

Une balade poétique et sensible

Le parcours débute devant le portique gothique flamboyant de l’église Saint-Étienne-du-Mont, bâtie entre 1494 et 1626, jadis collée à l’abbaye en partie détruite.

Nous commençons par emprunter la rue Saint-Étienne-du-Mont, anciennement rue Moutier (rue du Monastère), puis ruelle Sainte-Geneviève. A une fenêtre du premier étage, une créature égayée se manifeste sur notre passage en saluant notre cortège. Nous voici placés sous les meilleurs auspices.

La rue Clovis conserve l’un des vestiges les plus impressionnants de la muraille de Philippe Auguste qui fut bâtie sur la rive gauche entre 1200 et 1215, après avoir été commencée sur la rive droite en 1190. Un peu plus haut, dans cette rue Descartes qui va devenir la rue Mouffetard, apparaît aux passants, dans son bleu vif rénové, la fresque d’Alechinsky accompagnée d’un poème d’Yves Bonnefoy intitulé L’arbre des rues.

La pension Vauquer (Le Père Goriot)

Il faut marcher en descente pour arriver rue Tournefort, l’une des plus belles et des plus anciennes rue de Paris, qui portait jadis le nom de rue Neuve-Sainte-Geneviève. C’est là, « à l’endroit où le terrain s’abaisse vers la rue de l’Arbalète », que Balzac situe la célèbre pension de Mme Vauquer, au début du Père Goriot. Un lieu central de La Comédie humaine où vivent alors le futur médecin Bianchon, l’étudiant Rastignac venu de sa province conquérir Paris et le mystérieux Vautrin, cette figure à la fois maléfique et paternelle. Nous sommes ici à la limite du quartier latin et du faubourg Saint-Marceau. Sur le perron surélevé du 28 rue Tournefort, porté par un promontoire urbain, je leur lis ces pages du Père Goriot :

« La maison où s’exploite la pension bourgeoise appartient à madame Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l’endroit où le terrain s’abaisse vers la rue de l’Arbalète par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées entre le dôme du Val-de-Grâce et le dôme du Panthéon, deux monuments qui changent les conditions de l’atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n’ont ni boue ni eau, l’herbe croît le long des murs. L’homme le plus insouciant s’y attriste comme tous les passants, le bruit d’une voiture y devient un événement, les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que des pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l’ennui, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Nul quartier de Paris n’est plus horrible, ni, disons-le, plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève surtout est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit, auquel on ne saurait trop préparer l’intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves ; ainsi que, de marche en marche, le jour diminue et le chant du conducteur se creuse, alors que le voyageur descend aux Catacombes. Comparaison vraie ! Qui décidera de ce qui est plus horrible à voir, ou des cœurs desséchés, ou des crânes vides ?

Lire la suite de l'extrait du Père Goriot...

La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un cailloutis en cuvette, large d’une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, de lauriers-roses et de grenadiers plantés dans de grands vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde surmontée d’un écriteau sur lequel on lit : MAISON VAUQUER et en dessous : Pension bourgeoise des deux sexes et autres. Pendant le jour, une porte à claire-voie, armée d’une sonnette criarde, laisse apercevoir au bout du petit pavé, sur le mur opposé à la rue, une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier.

(…)

À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le jardinet, aussi large que la façade est longue, se trouve encaissé par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la maison voisine, le long de laquelle pend un manteau de lierre qui la cache entièrement et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris. Chacun de ces murs est tapissé d’espalier et de vigne dont les fructifications grêles et poudreuses sont l’objet des craintes annuelles de madame Vauquer et de ses conversations avec les pensionnaires. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleuls, mot que madame Vauquer, quoique née de Conflans, prononce obstinément tieuilles, malgré les observations grammaticales de ses hôtes. Entre les deux allées latérales est un carré d’artichauts flanqué d’arbres fruitiers en quenouille, et bordé d’oseille, de laitue ou de persil. Sous le couvert de tilleuls est plantée une table ronde peinte en vert, et entourée de sièges. Là, durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre du café viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. La façade, élevée de trois étages et surmontée de mansardes, est bâtie en moellons et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Les cinq croisées percées à chaque étage ont de petits carreaux et sont garnies de jalousies dont aucune n’est relevée de la même manière, en sorte que toutes leurs lignes jurent entre elles. La profondeur de cette maison comporte deux croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour ornement des barreaux en fer grillagés. Derrière le bâtiment est une cour large d’environ vingt pieds, où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins, et au fond de laquelle s’élève un hangar à serrer le bois. Entre ce hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger au-dessous duquel tombent les eaux grasses de l’évier. Cette cour a sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d’eau, sous peine de pestilence. »

Coïncidence amusante, certains étudiants vivent au numéro 41, dans la résidence universitaire Concordia, un peu grandiloquente avec son porche à colonnades. Mais c’est aux numéros 35 ou 33 que j’imagine l’emplacement de la pension. Hélas, ni les sœurs Xavières résidant au 33 ni l’agence d’architecture SCAU du 35 rue Tournefort ne peuvent confirmer mes dires. Cette dernière occupe un bâtiment du 19e siècle au bout d’une allée, tandis que la cour mitoyenne borde les bâtiments où vivent les sœurs Xavières. Au téléphone, une sœur me confie avoir eu connaissance que Balzac avait vécu dans une cour de la rue Tournefort, sans plus de précision. De son côté, l’agence reste sourde à mes sollicitations. Quant à la société historique de la Montagne Sainte-Geneviève, privée des locaux qu’elle occupe habituellement à la mairie du 5e en travaux, elle ne peut répondre à mes questions. Je me tourne alors vers la maison de Balzac qui engage une recherche auprès de ses guides et spécialistes. [Pour connaitre le fin mot de cette enquête visant à identifier l’emplacement exact d’une auberge sans doute imaginaire, lire les deux commentaires figurant en bas de cet article, comme une mise à jour postérieure de mes recherches.]

La rue Tournefort, ancienne rue Neuve-Sainte-Geneviève depuis la place Lucien-Herr en octobre 2021 @J.Barret

La rue Tournefort, ancienne rue Neuve-Sainte-Geneviève depuis la place Lucien-Herr en octobre 2021 @J.Barret

La rue Tournefort, ancienne rue Neuve-Sainte-Geneviève depuis la place Lucien-Herr en octobre 2021 @J.Barret

La rue Tournefort, ancienne rue Neuve-Sainte-Geneviève depuis la place Lucien-Herr en octobre 2021 @J.Barret

En bas de la rue Tournefort se découvre une placette pittoresque et alanguie baptisée place Lucien-Herr, au bord de laquelle un restaurant juché de guingois semble très ancien. En remontant la rue Lhomond à l’endroit où elle croise la rue Rataud, nous devons décoder un de ces signes mystérieux qui plaisaient tant aux surréalistes : des chaussures accrochées par les lacets à une étrange barre de fer, vestige d’une ancienne porte fermant la rue. Un avertissement peut-être annonciateur de l’estrapade toute proche.

Le supplice de l’estrapade

Arrivé place de l’Estrapade, jadis dévolue au supplice éponyme, comme en témoignent bien d’autres places pareillement nommées ailleurs en France, on se replonge dans la mémoire de cette torture pratiquée jusqu’en 1776 pour punir les soldats déserteurs. Le prisonnier était suspendu à une poulie les mains dans le dos et la corde était brutalement lâchée, provoquant la dislocation de ses membres pour l’agrément d’un peuple en mal de divertissement.

L’hôtel des grands hommes (Les Champs magnétiques)

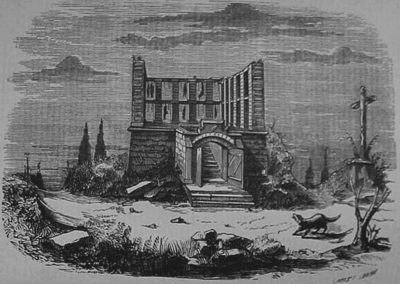

Quelques pas plus loin, nous voici revenus place du Panthéon. A l’ombre de cet édifice d’une majesté néoclassique et disproportionnée, l’hôtel des grands hommes ne semble pas avoir bougé d’un pouce depuis que Breton y louait une chambre en 1919, quand il écrivit Les Champs magnétiques avec Philippe Soupault qui vivait sur l’île Saint-Louis.

L’hôtel des Grands Hommes vers 1928 par Jacques-André Boiffard pour illustrer Nadja © ADAGP

L’hôtel des Grands Hommes vers 1928 par Jacques-André Boiffard pour illustrer Nadja © ADAGP

La statue de Rousseau vue en contre-plongée, place du Panthéon en octobre 2021 @J.Barret

La statue de Rousseau vue en contre-plongée, place du Panthéon en octobre 2021 @J.Barret

Entre l’hôtel et le Panthéon, la statue de Rousseau n’a pas changé non plus. C’est le moment de lire aux étudiants ce passage de Nadja, où Breton revient sur l’époque des Champs Magnétiques :

« Les mots BOIS-CHARBONS qui s’étalent à la dernière page des Champs magnétiques m’ont valu, tout un dimanche où je me promenais avec Soupault, de pouvoir exercer un talent bizarre de prospection à l’égard de toutes les boutiques qu’ils servent à désigner. Il me semble que je pouvais dire, dans quelque rue qu’on s’engageât, à quelle hauteur sur la droite, sur la gauche, ces boutiques apparaîtraient. Et que cela se vérifiait toujours. J’étais averti, guidé, non par l’image hallucinatoire des mots en question, mais bien par celle d’un de ces rondeaux de bois qui se présentent en coupe, peints sommairement par petits tas sur la façade, de part et d’autre de l’entrée, et de couleur uniforme avec un secteur plus sombre. Rentré chez moi, cette image continua à me poursuivre. Un air de chevaux de bois, qui venait du carrefour Médicis, me fit l’effet d’être encore cette bûche. Et, de ma fenêtre, aussi le crâne de Jean-Jacques Rousseau, dont la statue m’apparaissait de dos et à deux ou trois étages au-dessous de moi. Je reculai précipitamment, pris de peur. »

L’hôtel des étrangers (L’Album zutique)

Reprenons la route par la rue Saint-Jacques qui descend tout droit vers la Seine. Malgré son évolution, elle conserve quelque chose de son passé gallo-romain. Son appartenance au quartier latin est en outre favorisée par la présence, face à face, de la Sorbonne et du lycée Louis-le-Grand, cet ancien collège de Clermont qui fut le lieu de consécration de l’éloquence latine.

Nous arrivons à cette rue des Écoles qui fourmille de librairies et symbolise ce quartier latin jadis voué à l’étude. Cette dénomination, on la doit à l’écrivain Guez de Balzac qui semble avoir été le premier, en 1652, à mentionner le « pays latin » en évoquant cette rive gauche où les étudiants, les clercs et les jésuites parlent latin.

Construit à la lisière des termes gallo-romain, l’hôtel de Cluny abrite le musée du Moyen-Âge et constitue un exemple rare d’architecture médiévale tardive à Paris, avec sa façade rappelant celle du couvent des Cordeliers, rue de l’école-de-Médecine.

D’ici nous apercevons, à l’angle de la rue Racine et du boulevard Saint-Michel, cet hôtel Belloy jadis nommé hôtel des étrangers, où les poètes avant-gardistes du cercle zutiste se réunissaient pour boire, écrire et pasticher les littérateurs en vue.

De même qu’il rejoint l’aventure zutiste, Rimbaud fut un temps de la compagnie des Vilains Bonhommes, dont quelques membres sont représentés par Henri Fantin-Latour dans un tableau célèbre, Un coin de table.

J’ai choisi de lire aux étudiants deux poèmes de son Album zutique qui marquent par leur modernité formelle.

Hôtel Le Petit Belloy en octobre 2021, ancien hôtel des Etrangers qui accueillit les réunions du cercle zutiste @J.Barret

Hôtel Le Petit Belloy en octobre 2021, ancien hôtel des Etrangers qui accueillit les réunions du cercle zutiste @J.Barret

D’abord, un sonnet monosyllabique, cette forme très rarement usitée en poésie, « Cocher ivre » :

Pouacre

Boit :

Nacre

Voit :

Acre

Loi,

Fiacre

Choit !

Femme

Tombe,

Lombe

Saigne :

– Clame !

Geigne.

Ensuite, un sonnet uniquement constitué d’enseignes et devantures parisiennes, collage dadaïste avant l’heure, Paris :

Al. Godillot, Gambier,

Galopeau, Wolf-Pleyel,

— Ô Robinets ! — Menier,

— O Christs ! — Leperdriel !

Kinck, Jacob, Bonbonnel !

Veuillot, Tropmann, Augier !

Gill, Mendès, Manuel,

Guido Gonin ! — Panier

Des Grâces ! L’Hérissé !

Cirages onctueux !

Pains vieux, spiritueux !

Aveugles ! — puis, qui sait ? —

Sergents de ville, Enghiens

Chez soi. — Soyons chrétiens !

Rue des Grands Augustins (Un Chef-d’œuvre inconnu)

En aval du même boulevard Saint-Michel, on ne trouve plus le Café La Source où Breton fit lire Les Champs magnétiques à Eluard en juin 1919, face à cette place Saint-Michel dotée d’une fontaine alchimique.

Quelques rues plus loin, en s’enfonçant à peine dans le 6e arrondissement, on découvre au 7 rue des Grands Augustins la façade d’un vaste hôtel particulier où Balzac situe le début de son Chef-d’œuvre inconnu, publié en 1831. Dans l’incipit du livre, le jeune peintre Nicolas Poussin rend visite au maître Porbus :

« Vers la fin de l’année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparence, se promenait devant la porte d’une maison située rue des Grands-Augustins, à Paris. Après avoir assez longtemps marché dans cette rue avec l’irrésolution d’un amant qui n’ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu’elle soit, il finit par franchir le seuil de cette porte, et demanda si maître François PORBUS était en son logis. Sur la réponse affirmative que lui fit une vieille femme occupée à balayer une salle basse, le jeune homme monta lentement les degrés, et s’arrêta de marche en marche, comme quelque courtisan de fraîche date, inquiet de l’accueil que le roi va lui faire.

Rue des Grands Augustins (Un Chef-d’œuvre inconnu)

En aval du même boulevard Saint-Michel, on ne trouve plus le Café La Source où Breton fit lire Les Champs magnétiques à Eluard en juin 1919, face à cette place Saint-Michel doté d’une fontaine alchimique.

Quelques rues plus loin, en s’enfonçant à peine dans le 6e arrondissement, on découvre au 7 rue des Grands Augustins la façade d’un vaste hôtel particulier où Balzac situe le début de son Chef-d’œuvre inconnu, publié en 1831. Dans l’incipit du livre, le jeune peintre Nicolas Poussin rend visite au maître Porbus :

« Vers la fin de l’année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparence, se promenait devant la porte d’une maison située rue des Grands-Augustins, à Paris. Après avoir assez longtemps marché dans cette rue avec l’irrésolution d’un amant qui n’ose se présenter chez sa première maîtresse, quelque facile qu’elle soit, il finit par franchir le seuil de cette porte, et demanda si maître François PORBUS était en son logis. Sur la réponse affirmative que lui fit une vieille femme occupée à balayer une salle basse, le jeune homme monta lentement les degrés, et s’arrêta de marche en marche, comme quelque courtisan de fraîche date, inquiet de l’accueil que le roi va lui faire.

Lire la suite de l'extrait du Chef d'œuvre inconnu...

Quand il parvint en haut de la vis, il demeura pendant un moment sur le palier, incertain s’il prendrait le heurtoir grotesque qui ornait la porte de l’atelier où travaillait sans doute le peintre de Henri IV délaissé pour Rubens par Marie de Médicis. Le jeune homme éprouvait cette sensation profonde qui a dû faire vibrer le cœur des grands artistes quand, au fort de la jeunesse et de leur amour pour l’art, ils ont abordé un homme de génie ou quelque chef-d’œuvre. Il existe dans tous les sentiments humains une fleur primitive, engendrée par un noble enthousiasme qui va toujours faiblissant jusqu’à ce que le bonheur ne soit plus qu’un souvenir et la gloire un mensonge. Parmi ces émotions fragiles, rien ne ressemble à l’amour comme la jeune passion d’un artiste commençant le délicieux supplice de sa destinée de gloire et de malheur, passion pleine d’audace et de timidité, de croyances vagues et de découragements certains. A celui qui léger d’argent, qui adolescent de génie, n’a pas vivement palpité en se présentant devant un maître, il manquera toujours une corde dans le cœur, je ne sais quelle touche de pinceau, un sentiment dans l’œuvre, une certaine expression de poésie. Si quelques fanfarons bouffis d’eux-mêmes croient trop tôt à l’avenir, ils ne sont gens d’esprit que pour les sots. A ce compte, le jeune inconnu paraissait avoir un vrai mérite, si le talent doit se mesurer sur cette timidité première, sur cette pudeur indéfinissable que les gens promis à la gloire savent perdre dans l’exercice de leur art, comme les jolies femmes perdent la leur dans le manège de la coquetterie. L’habitude du triomphe amoindrit le doute, et la pudeur est un doute peut-être. »

En 1931, le collectionneur Ambroise Vollard propose à Pablo Picasso d’illustrer la nouvelle de Balzac. Six ans plus tard, en janvier 1937, le peintre y installe son atelier sous les toits, dans le grenier que Jean-Louis Barrault avait élu pour faire répéter sa compagnie. C’est là que Picasso peindra Guernica, à la demande du gouvernement espagnol en 1937. Si le bâtiment est chargé d’un héritage à la fois littéraire et pictural, la grande histoire royale s’invite juste en face, comme l’indique l’inscription gravée dans le mur du numéro 8 : « Ici, le jeune Louis XIII fut intronisé, une heure après la mort de son père Henry IV. »

Square de l’église Saint-Julien-le-Pauvre

Comme prévu, c’est au bord de la Seine que se dénoue cette promenade commencée au sommet de la colline. Notre petit groupe rejoint le square de l’église Saint-Julien-le-Pauvre, théâtre d’une célèbre excursion Dada en 1921, si familière au spécialiste Henri Béhar qu’il a l’impression d’y avoir lui-même participé.

On y trouve le plus vieil arbre de Paris, un robinier planté en 1601 par le botaniste Jean Robin qui introduisit cette espèce en France. Quant à la Fontaine Saint-Julien, elle a été inspirée au sculpteur Georges Jeanclos par l’un des Trois contes de Gustave Flaubert, reprenant la légende de Saint Julien l’Hospitalier.

La balade achevée, je proposais aux étudiants de se livrer à un exercice de restitution, en deux temps. Introspection d’abord, les yeux fermés, pour se remémorer l’itinéraire de la balade, les impressions ressenties au fil des lectures ou des gens croisés, des immeubles ou de la verdure aperçus. Mise en forme ensuite, à travers une ou plusieurs phrases énoncées à voix haute et captées par mon enregistreur.

Quelques étudiants s’attardent après la balade devant le jardin de l’église Saint-Julien Le Pauvre le 6 mai 2021 @J.Barret

Quelques étudiants s’attardent après la balade devant le jardin de l’église Saint-Julien Le Pauvre le 6 mai 2021 @J.Barret

La rue Saint-Jacques, avec l’entrée du lycée Louis-Le-Grand à droite @J.Barret

La rue Saint-Jacques, avec l’entrée du lycée Louis-Le-Grand à droite @J.Barret

La rue Saint-Jacques, avec le dôme de l’observatoire de la Sorbonne à droite et le collège de France à gauche @J.Barret

La rue Saint-Jacques, avec le dôme de l’observatoire de la Sorbonne à droite et le collège de France à gauche @J.Barret

Cour du bâtiment de la Communauté des Xavières au 33 rue Tournefort en 2021 @J.Barret

Cour du bâtiment de la Communauté des Xavières au 33 rue Tournefort en 2021 @J.Barret

Allée menant au bâtiment de la société SCAU architecture en octobre 2021 @J.Barret

Allée menant au bâtiment de la société SCAU architecture en octobre 2021 @J.Barret

La fresque d’Alechinsky et le poème de Bonnefoy rue Descartes en octobre 2021 @J.Barret

La fresque d’Alechinsky et le poème de Bonnefoy rue Descartes en octobre 2021 @J.Barret

Je rajouterai à cette balade poétique une halte au 2 rue de la Montagne Sainte-Geneviève où vécut le philosophe Gaston Bachelard, ami des poètes et auteur de livres de poétique devenus des classiques. Je rappellerai également qu’au lycée Henri IV un certain Georges Pompidou, admirateur de Baudelaire et auteur d’une anthologie de la poésie française y fut professeur bien des années avant de succéder au général de Gaulle à la présidence de la République.

Merci pour vos suggestions, en particulier concernant Bachelard, dont je vois que vous êtes un spécialiste : https://www.editions-harmattan.fr/livre-gaston_bachelard_ou_le_reve_des_origines_jean_luc_pouliquen-9782296034785-24085.html. Si on devait dresser la liste de toutes les figures poétiques et littéraires ayant étudié à Henri IV, on en aurait jamais fini, il me semble (entre cent autres : Fargue, Gracq, Delavigne, Maupassant, Mérimée, Musset, Modiano, Perec et Sartre… Et figurez-vous que j’étais moi-même au lycée Charlemagne, tout comme Balzac, Nerval et Gautier). Portez-vous bien. J. Barret

Merci pour cet immense travail et la richesse des infos

Nouveau rebondissement dans l’enquête sur l’emplacement de la pension Vauquer : je viens d’avoir une réponse de la Maison de Balzac, dont la responsable de la bibliothèque, Evelyne Maggiore me fournit une nouvelle source.

A la page 98 de son ‘Guide Balzac’ (Hazan, 1997), l’archéologue Philippe Bruneau évoque comme modèle de la pension Vauquer une auberge qui se serait tenue 21 rue de la Clef.

Quant à la rue Tournefort, c’est au 24, à l’emplacement d’une pension détruite en 1930, qu’il situerait la pension Vauquer, car c’est selon lui « à la hauteur du numéro 24 que la pente s’accentue fortement ». Pourtant, si l’on tient à définir l’endroit de cette « pente si brusque » évoquée par Balzac, tous les numéros situés entre le 24 et le 32 peuvent être concernés.

Le mystère demeure donc quant à cette pension dont l’emplacement précis est sans doute imaginaire.

Le 9 novembre, lors d’une énième promenade dans le quartier, j’ai interpellé une vieille dame qui sortait du 30 rue Tournefort. Elle m’a confié que c’était derrière la porte de la maison voisine, lui avait-on dit, dans cette cour du numéro 28 que le roman commençait.

Ainsi donc, je suis heureux d’avoir percé le mystère de l’emplacement cette malheureuse pension, qui cache sa triste courette derrière la façade du 28 Tournefort.

Plus d’infos ici : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2065378000278529&set=pb.100004190479015.-2207520000&type=3