Les Beaux-Arts :

d’un art français à une architecture universelle

Les Beaux-Arts ne peuvent se réduire à l’école d’arts plastiques qu’ils hébergent. C’est d’abord l’ancien jardin de l’hôtel de la Reine Margot, devenu un couvent à partir duquel s’est dessinée la morphologie du faubourg Saint-Germain. Ensuite, à la Révolution, c’est le musée des Monuments français qui enfante la notion d’art français, et dont sont aujourd’hui conservées les riches collections. Enfin, dès 1817, c’est l’école où a été définie l’architecture Beaux-Arts qui allait se propager de par le monde. Jusqu’à la réforme de 1968, qui a défini l’école actuelle.

Publié le 9 février 2018

Rendez-vous est pris avec le conservateur des beaux-arts chargé des peintures, sculptures et objets mobiliers, qui est aussi le plus familier de l’histoire de l’école. C’est en salle de lecture, dans l’aile gauche du Palais des Études qu’on retrouve Emmanuel Schwartz, occupé à renseigner une élève de 3e avec une précision ironique peut-être exagérée en regard du jeune âge de son interlocutrice. Cela fait plus de vingt ans qu’il travaille ici, comme fondu dans les murs et « plein de [s]on sujet », occupé à fouiller les collections, préparer des expositions, ou rédiger quelque monographie sur un aspect ou l’autre de l’école, les sculptures, la chapelle, ou le palais côté Seine.

Aux murs de cette salle de lecture sont conservées, dans de petites boîtes numérotées, des gravures ou des photographies comme celles d’Atget, les livres anciens reposant dans une salle climatisée au sous-sol, tandis que les peintures et sculptures sont entreposées en dehors de l’école, ainsi que de nombreux vases grecs. Une gargouille sculptée ornée d’une tête grecque de lion provenant de Metaponte est posée derrière notre orateur. Elle a gardé sa polychromie. Plus loin dans la salle se déploient de grands rouleaux d’architecture, reconstitutions également colorées des grandes villes antiques comme le Parthénon d’Athènes ou la cité de Delphes, dont les fouilles avaient été faites par d’anciens élèves de l’école. « Le climat des 19e et 20e siècles a été sans pitié pour les couleurs », avance Emmanuel Schwartz. Ce fut un grand débat de l’école des beaux-arts : fallait-il reconstituer la polychromie antique ? Car, on l’oublie souvent, toutes ces statues antiques au marbre blanc immaculé étaient jadis colorées. « Nous avons aussi les plus beaux dessins de Palmyre, réalisés par un architecte de l’école bien avant les destructions d’il y a trois ans. Ces architectes avaient des qualités picturales inouïes, ils voyaient les œuvres telles qu’elles avaient été dans le passé, en couleurs. »

Ces collections, héritées des académies royales, augmentées par de prestigieuses donations et par les travaux scolaires jusqu’en 1968, comportent aussi bien peintures, sculptures, objets d’art, dessins de maîtres et d’architecture, que photographies, estampes ou livres et manuscrits. Elles intéressent peut-être moins les Français que des musées américains, chinois ou japonais qui les exposent. 80 000 de ces 450 000 œuvres ont été numériséees dans la base nommée Cat’z-arts, du nom du bal des Quat’z-arts durant lequel les étudiants répandaient leurs chahuts dans tout Paris. Ces quatre arts étaient la peinture, la sculpture, la gravure et, surtout, l’architecture qui attirait 70 % des élèves.

« C’est ici qu’a été conçu Paris »

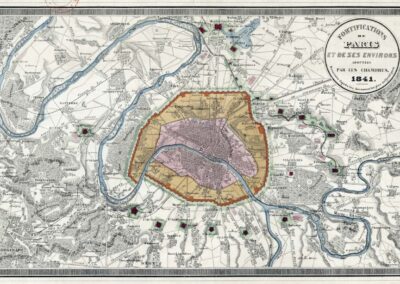

« Jusqu’en 1610-1620, Paris s’arrêtait à la rue Mazarine, à l’enceinte de Philippe Auguste. Vers 1610, la reine Marguerite de Navarre a acheté le terrain. C’était complexe parce que théoriquement elle n’avait pas le droit de construire en dehors des murs, mais tout le monde construisait allègrement », commence Emmanuel Schwartz. Après avoir quitté l’hôtel de Sens, rue du Figuier, pour des raisons libertines, elle achète un terrain correspondant à celui de l’Institut pour y construite son hôtel. Ayant acquis d’autres terrains, elle a l’idée, comme au même moment Marie de Médicis au Luxembourg, d’en faire son jardin. L’école occupe donc les anciens terrains de la Reine Margot, qui s’étendaient jusqu’à la « grenouillère », le musée d’Orsay actuel. De très longues allées partaient d’une chapelle qu’elle avait fait construire au début de ces allées, entre 1610 et 1630, comme on le voit sur les plans du 17e siècle. C’est la chapelle de l’école. À sa mort, le terrain est donné aux petits Augustins qui font construire leur couvent, longtemps éclipsé par le grand couvent d’à côté, Saint-Germain-des-Près.

Les grandes allées du jardin de la Reine Margot demeurent aujourd’hui : rue de Lille, rue de l’université, rue de Verneuil… Des hôtels particuliers ont été construits sur ces terrains qui devenaient de plus en plus larges à mesure qu’on s’en éloignait, aujourd’hui occupés par les ministères du 7e arrondissement. De même, Paris s’est agrandi en partant du Luxembourg vers le sud et des Tuileries vers l’ouest, sur la rive droite.

Le musée des Monuments français ou la naissance de l’art français

A la Révolution, on décide que les œuvres menacées par le vandalisme seront déposées dans l’ancienne chapelle de la Reine Margot. Alexandre Lenoir est nommé à la tête d’un dépôt qui devient le musée des Monuments français, ce nom donné plus tard au musée des moulages du Trocadéro. De sorte qu’au début du 19e siècle, deux grands musées se faisaient face, de part et d’autre de la Seine : le Louvre, dit muséum ou musée Napoléon, consacré à l’art italien et antique, et le musée des Monuments français.

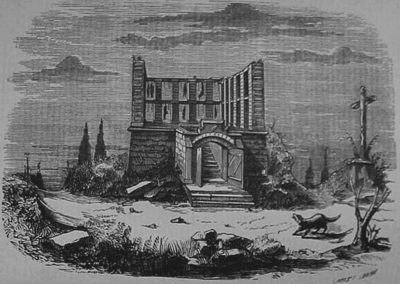

« L’école des beaux-arts est un lieu littéraire, un lieu mythique, un lieu de sauvetage des œuvres d’art, car c’est devenu un musée lapidaire », s’enflamme le conservateur. En effet, cette époque oubliée a marqué ses jeunes contemporains : Hugo, Mérimée, Stendhal ou Michelet, qui ont vu naître et disparaître un musée inouï. « Le sentiment historique français part de là. Notre-Dame de Paris, de Hugo, a peut-être été conçu ici ! », suppose Emannuel Schwartz.

Quand Lenoir a l’idée, plutôt que de les empiler, de classer chronologiquement les œuvres, ce qui ne s’était jamais fait jusqu’alors, il montre que l’art français existe, qu’il est la continuation de l’art gaulois, de l’art romain qui avait évolué vers l’art roman puis de la Renaissance. Roman, Renaissance, ces notions ont été inventées à l’époque et ont permis de démontrer la singularité de l’art français, sans preuve historique. Ce n’est qu’au 19e siècle que les historiens appelés antiquaires ont prouvé scientifiquement que l’art français avait déjà une personnalité avant le 18e siècle.

« Jusqu’à la Révolution, il n’y a pas d’art français, mais un art italien, un art romain, un art grec. Les artistes considéraient qu’ils exploitaient simplement des modèles de l’Italie ou de la Grèce. Lorsqu’on cite le peintre Nicolas Poussin et le sculpteur Pierre Puget comme ayant fondé l’art français, c’est une demi-vérité : Poussin est un artiste normand qui a vécu et travaillé en Italie. L’art gothique était alors considéré comme barbare, rappelle Emmanuel Schwartz. On n’avait pas encore pris conscience que Delorme ou Goujon étaient des artistes profondément français. Lorsque les modèles italiens arrivent en France c’est-à-dire les ordres des colonnes grecques et romaines, elles sont adaptées à la France. La France ayant toujours pratiqué une architecture verticale de châteaux forts, alors que l’Italie pratiquait une architecture horizontale de palais résidentiels, c’est le mélange des deux qui donne naissance à l’architecture française. »

Ainsi, pour Emmanuel Schwartz, Philibert Delorme est-il sans doute le premier architecte français – Philibert Delorme qui construit le château d’Anet en 1548, dont Alexandre Lenoir fait déplacer le portique pour le fixer sur la chapelle des beaux-arts. Delorme utilise les modèles italiens sur une architecture verticale : trois ordres sont superposés, de style respectivement toscan, ionique et corinthien. Outre le portique du château d’Anet, Alexandre Lenoir fait poser l’arc du château de Gaillon dans la cour de l’école. Il déplace non seulement les peintures et les sculptures, mais aussi les vitraux, les tombeaux.

En 1815, après la chute de l’Empire, il faut rendre les œuvres dont on réalise des moulages, toujours visibles aujourd’hui dans l’école, à moins qu’il ne s’agisse d’autres bâtiments sauvés de destruction. Lenoir est envoyé à la basilique de Saint-Denis pour devenir conservateur.

L’École des beaux-arts de Paris est transférée rue Bonaparte en 1817. Auparavant existait une école qui dépendait de l’Académie des beaux-arts installée au Collège des Quatre Nations, le futur Institut. Felix Duban, l’architecte de l’école, réalise la cour en 1820-1830, au milieu des restes du musée des Monuments français.

L’architecture Beaux-Arts

Ici va se développer l’architecture Beaux-Arts qui a servi de modèle au monde entier pendant 100 ans, jusqu’à la guerre de 14 et qui s’illustre dans la façade de l’école, surmontée d’éléments carrés qui font l’originalité de Duban. Les architectes français sont au temps des révolutions des architectes maçonniques, marqués par une esthétique néoclassique d’influence grecque. C’est ce modèle néoclassique gréco-français qui a servi à la construction de Washington, puis des capitoles de 50 États américains sur 51. La plupart des architectes américains sont formés à l’école, comme William Hunt, qui réalise le Metropolitan Museum de New York sur le modèle des beaux-arts.

Avec la venue de Félix Duban, le génie de la Grèce et de Rome est adapté à la mesure française. « Quand on leur donnait une cabane à construire, ils voyaient l’Acropole », s’amuse Emmanuel Schwartz en songeant au petit temple grec de l’asile de Charenton, à Saint-Maurice, aussi méconnu qu’intéressant. La Bourse ou la Madeleine témoignent aussi de l’adaptation du culte de l’antique à la forme néoclassique, qui précède l’ordre haussmannien dans les rues de Paris. C’est une architecture profondément historiciste et déjà fonctionnaliste.

Conçue en 1830, la cour du Palais des études a été recouverte d’une toiture de verre sur le modèle du Crystal Palace londonien, en 1863. Les moulages de statues qui étaient dans l’église sont installés dans cette cour repeinte sur le modèle des polychromies antiques, d’après les recherches sur les fouilles étrusques. Duban souhaitait imiter le modèle des cours de palais italiens, en particulier le cloître de Bramante et les loges du Vatican.

Le goût de l’antique et les ateliers

En 1863, sous l’influence de Mérimée et de Viollet-le-Duc, une grande réforme lance l’enseignement moderniste à l’école des beaux-arts. Ainsi sont créés des ateliers qui n’existaient pas jusqu’alors dans l’école, bien qu’on en trouvât dans les rues alentour, à l’image de celui d’Ingres, rue Visconti – à l’époque rue des Marais -, ou celui de Delacroix rue des Beaux-arts. À l’époque le quartier est misérable, exception faire des palais sur la Seine.

Jusqu’en 1968, l’enseignement académique consiste à dessiner, d’après le modèle antique, des corps masculins posant nus dans une action héroïque. Pendant des décennies, les élèves copient des peintures et dessinent dans la cour couverte de plâtres.

Dans cet assemblage hétéroclite de bâtiments préfabriqués, d’édifices du 19e siècle et de cette chapelle du 17e siècle voulue par la reine Margot, le contraste frappe entre cette foule d’étudiants bien réels et ce peuple de statues, copies d’antiques témoignant d’un passé glorieux. Difficile de concevoir, en ce lieu dévolu depuis 1968 aux « arts plastiques », la coexistence de la performance et du culte du beau, dans cette chapelle qui fut un dépôt lapidaire et où demeure encore aujourd’hui une grande copie du Jugement dernier de Michel Ange.

Sans doute faut-il une culture classique pour comprendre la signification architecturale de ces bâtiments, dont la disposition a été conçue par Duban comme un parcours esthétique où, de la rue Bonaparte, passés les bustes de Poussin et Puget, l’élève récompensé par le Prix de Rome parvenait à cet amphithéâtre restauré l’an dernier, où l’accueillait la peinture murale de Paul Delaroche, La renommée distribuant les couronnes. D’autant que l’arc de Gaillon, qui divisait la cour en son milieu, a depuis longtemps rejoint son château d’origine…

Finis les Quat’z-arts, place aux arts plastiques, les architectes ayant quitté l’école pour la rue Jacques Callot et le quai Malaquais. Et pourtant, y compris pour un pessimiste comme Emmanuel Schwartz, tout n’est pas perdu. « Il y a vingt ans, dire beau à l’école des beaux-arts était presque une obscénité. Mais il est vrai qu’aujourd’hui on peut à nouveau le dire ».

0 commentaires