VHILS : « J’utilise des moyens de destruction dans un but créatif »

Doublement célébré à Paris en ce début d’été, l’artiste VHILS est encore à l’affiche de deux expositions jusqu’au 29 juillet au Centquatre et jusqu’au 28 juillet à la galerie Magda Danysz. Passé du graffiti au street art, reconnu et exposé dans le monde entier, Alexandre Farto a inventé un procédé de sculpture fondé sur le principe du pochoir inversé. Inlassablement, il dissèque les murs des villes pour en faire surgir des visages, explorant l’âme de nos sociétés en creusant les strates du corps urbain. Interview d’un des plus grands artistes actuels, devenu archéologue de la rue.

Publié le 19 juillet 2018

« Creuser les murs c’est comme accéder à l’histoire récente de la ville, c’est de l’archéologie urbaine »

Pourquoi avoir choisi le pseudo VHILS ?

VHILS est le nom que j’ai trouvé en peignant lorsque je faisais du graf illégal. Il était composé de certaines des lettres que je préférais écrire, dessiner et qui me permettaient de taguer plus vite. Comme beaucoup d’autres graffeurs, j’ai testé plusieurs noms au début, jusqu’à trouver celui que je préférais. Quand j’ai commencé à exposer mon travail, j’étais déjà connu comme VHILS, donc j’ai décidé de garder ce pseudo et de l’utiliser parallèlement à mon vrai nom.Vous avez commencé par taguer et graffer à Lisbonne, avant d’entreprendre un travail plus artistique.

Comment êtes-vous passé du graffiti au street art ?

Après quelques années passées à dessiner des lettres typiques du graffiti, je me suis demandé ce que je voulais faire. J’en suis venu à la conclusion que je voulais continuer à créer des œuvres dans le domaine public, mais à destination d’une audience plus large, au-delà de la communauté fermée des artistes graffiti. Inspiré par ce qui se passait sur la nouvelle scène street art et par ma découverte de la technique du pochoir en 2003, j’ai évolué vers un travail plus figuratif et plus graphique. J’ai aussitôt été attiré par les potentialités qu’offrait la technique du pochoir, vu que ça me permettait de travailler en amont sur le concept et sur l’œuvre à l’étape du studio, avant de me concentrer sur l’acte de peindre lorsque je m’aventurais dehors. Le graffiti m’avait déjà appris à me déplacer dans la ville en sachant où et quand poser mes œuvres, donc j’ai simplement utilisé cette connaissance dans un nouveau mode opératoire qui me permettait d’explorer tout le potentiel de l’espace urbain. De là, les choses se sont développées naturellement. Je considère le graffiti comme ma première école artistique, si bien que l’essentiel de ce que je fais aujourd’hui, bien que ce ne soit pas du graffiti, lui en est redevable – concepts, outils et techniques que j’emploie dans mon travail.

« Je souligne le contraste entre le caractère destructeur de la méthode et ce que j’attends de la beauté poétique du résultat »

Le second moment de bascule a été de questionner l’usage classique qu’on pouvait faire des pochoirs. En observant la manière dont les murs de la ville s’épaississent avec le temps, vu qu’ils sont périodiquement recouverts de nouvelles couches de peinture, de graffitis, d’affiches, je me suis rendu compte qu’au lieu d’y ajouter de nouvelles strates, je pouvais travailler avec ce qui était déjà là et inverser la technique du pochoir pour en soustraire certaines. Dans cette approche, j’ai commencé par découper des affiches publicitaires que j’arrachais dans la rue et j’ai finalement expérimenté ce travail sur les murs eux-mêmes et sur d’autres supports. La convergence entre cette approche soustractive, fondée sur le principe de la destruction créative que j’ai empruntée au graffiti, l’usage d’une technique de pochoir inversé et le désir de travailler avec la ville et ses habitants ont contribué à cette transition.

Que vous a apporté votre formation au Central Saint Martins College of Art and Design de Londres ?

J’ai étudié l’art pendant mes études secondaires au Portugal et j’ai poursuivi en faisant les Beaux-arts à Central Saint Martins, mais pour être honnête, l’essentiel de ce que j’ai accompli, je l’ai développé seul. Pour moi, faire une école d’art était un bon moyen d’avoir accès à des ressources, du matériel, des outils, etc. Mais j’ai aussi senti que ça peut vous entraver si vous avez des idées fortes qui contredisent certains préjugés sur ce que vous devriez faire et sur la façon de le faire. Au moment où j’ai commencé l’université, j’avais déjà produit des œuvres dans la rue et exposé dans des galeries depuis quelques années déjà, et le rythme d’apprentissage m’a semblé trop lent et trop théorique. Les écoles d’art peuvent être des endroits géniaux pour ceux qui cherchent leur voie, mais ce n’était pas mon cas.

Vous travaillez à grande échelle au marteau-piqueur, au burin, à l’acide ou encore à l’explosif. Pourquoi ces médiums de création ?

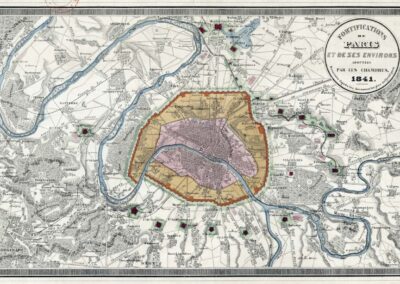

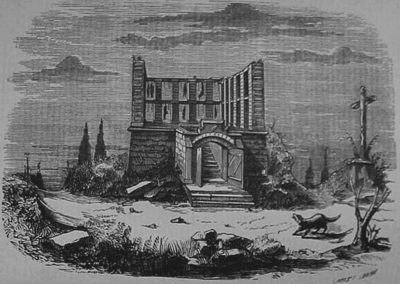

Bien que certaines de mes œuvres procèdent de techniques non destructives, la plupart d’entre elles peuvent être décrites comme employant des moyens de destruction vers un but créatif, impliquant l’usage de ces outils que vous mentionnez. C’est à la fois une technique et un concept qui me vient de la pratique du graffiti illégal, où la notion de vandalisme créatif est très présente. J’aime jouer avec ça. Les concepts de création et de destruction, de construction et de déconstruction sont très liés. Tout ce que vous créez commence par la destruction et le remplacement de quelque chose qui était là avant (c’est particulièrement vrai dans l’art urbain, ndr). En employant ces méthodes, j’essaie de souligner le contraste entre leur caractère destructeur et ce que j’attends de la beauté poétique du résultat. C’est aussi une réflexion sur les forces créatives et destructives à l’œuvre dans nos sociétés urbaines contemporaines. J’ai été largement inspiré par le pourrissement poétique et l’effritement des murs qui m’entouraient à Lisbonne. Ça m’a rendu conscient de la façon dont les strates qui composent ces murs publics reflètent le passage du temps, en absorbant la vie alentour. Creuser leur matière c’est comme accéder à l’histoire récente de la ville, c’est pourquoi je considère ce procédé de sculpture comme une archéologie urbaine contemporaine. L’objectif global est de jouer avec les matériaux et la nature des choses pour confronter des réalités, des sujets, des médiums et des techniques différents, afin de créer un dialogue entre eux. J’aime considérer mon travail comme un moyen de nous aider à comprendre ce que cache la surface des choses. Je dissèque les murs afin de rendre visible l’invisible.

« Le graffiti est ma première école artistique, de sorte que l’essentiel de ce que je fais aujourd’hui lui en est redevable »

Peut-on comparer vos portraits monumentaux à ceux de JR ?

J’aime beaucoup le travail de JR. Cela fait des années que nous sommes amis, nous avons beaucoup de choses en commun. Nous venons tous les deux d’un univers très similaire et explorons des sujets assez comparables dans notre travail, comme vous le soulignez. Mais nous les approchons de façon très différente. Nous avons collaboré bien des fois et c’est toujours une expérience fantastique. J’ai un énorme respect pour son travail et pour lui en tant qu’être humain. Son travail fait vraiment la différence dans notre monde.

Est-ce que vous gardez un pied dans la rue à l’heure où vous êtes célébré dans le monde entier, en particulier à Paris, au Centquatre et à la galerie Magda Danysz ?

Oui, absolument. Mon travail vise essentiellement à développer une réflexion sur l’état de nos sociétés urbaines contemporaines et sur ses effets sur la condition humaine, donc il est très important de travailler avec la ville, dans la ville, et pour la ville, même quand les œuvres sont présentées en galeries. J’ai commencé à exposer dans des galeries en 2004, donc j’ai pu explorer ces deux environnements simultanément depuis longtemps maintenant. Pour moi, c’est toujours de l’art, indépendamment du lieu et du contexte où cela se produit. Certes il y a une différence d’attitude, d’approche et de communication entre ces deux champs, mais ils m’apparaissent complémentaires.

Un mot sur les trois portraits réalisés en 2014 à l’hôpital Necker ?

Ils ont été créés dans le cadre de l’édition 2014 de la Nuit Blanche. J’ai sculpté ces portraits avec à l’esprit le voisinage des enfants dans l’hôpital, mais l’idée originale en revient au grand Keith Haring, qui avait déjà peint sa fresque là-bas en 1987, dans l’idée de donner quelque chose de positif aux enfants. Très humblement, j’ai suivi ses traces.

0 commentaires