Prévert, paroles de Paris

En France, Jacques Prévert est peut-être le poète le plus populaire du 20e siècle. Dans un langage universel, il raconte une histoire de paroles et des histoires de Paris. Cet article tente d’explorer les rapports entre la langue parlée et la ville dans sa poésie, ses films, son existence même. Pour y parvenir, j’ai rencontré sa petite-fille, Eugénie Bachelot Prévert, qui gère sa succession, ainsi que Danièle Gasiglia-Laster qui a édité son œuvre en Pléiade avec son mari, Arnaud Laster.

Publié le 23 mars 2024

Chaque fois que je lis une phrase de Jacques Prévert, je redécouvre la capacité du français à exprimer une poésie accessible, imagée, onirique. Prévert parle un langage universel qui est aussi celui de Paris et de sa banlieue, considérées comme un seul espace vivant, continu, fourmillant de personnages lunaires, d’expressions décalées, de signes à décoder.

“Un pied sur la rive droite, un pied sur la rive gauche et le troisième au derrière des imbéciles”, disait Prévert, comme le rappelle André Breton dans son Anthologie de l’humour noir. Lorsqu’il publie l’un de ses premiers textes en 1930 dans la revue Bifur de Georges Ribemont-Dessaignes, “L’Ange garde-chiourme”, Prévert fait insérer cette micro biographie qui annonce déjà son humour à vif : “30 ans. Écrit en mauvais français pour des mauvais Français”.

La langue de Prévert est celle de la rue. Il connait les mots de la halle et des Halles, ceux des ouvriers Citroën et ceux des crocheteurs du Port-au-foin. Son langage est d’autant plus imagé qu’il est populaire, car comme l’écrivait Du Marsais dans son Traité des Tropes (1730) : « il se fait plus de figures en un seul jour de marché à la halle qu’il ne s’en fait en plusieurs jours d’assemblées académiques ».

Dans la patrie de Malherbe, Boileau ou Racine, au Parnasse des poètes symbolistes qui taquinent la muse en rêvant de nymphes idéales, où sont les poètes populaires ? Peut-on écrire sans bienséance, lorsqu’on manie cet idiome qui souffre d’une carence en langue populaire ? Comment retrouver en français la fougue de la poésie beatnik, si directe et si sincère ? Toutes ces questions peuvent trouver une réponse positive avec Prévert, traduit en anglais par un Beat poet, Lawrence Ferlinghetti…

La parole, de l’enfance à la mort

Lorsqu’il était enfant, Prévert aimait parler. En classe par exemple. Dans Prévert et Paris (Parigramme, 2017), Carole Aurouet rapporte une anecdote confiée par Jacques Prévert au magazine Elle en 1959. Quand le maître d’école, indisposé par ses paroles, lui demande : “Prévert voulez-vous vous taire ?”, il répond tout simplement : “Non”. Simple, basique. Une répartie logique qui sous-entend : “non, je n’arrêterai pas de parler”.

Parler, parler, encore parler… Selon Eugénie Bachelot-Prévert, sa petite fille, c’était l’activité principale de Jacques au début de sa vie, avant de se lancer officiellement dans ce qu’on peut appeler “l’écriture”. Parler et s’amuser, faire des farces, des châteaux de sable, jouer à saute-mouton, pratiquer le “jeu des petits papiers”, qu’il rebaptise cadavre exquis. Le potentiel ludique du surréalisme trouve en Prévert son acteur le plus spontané. Il incarne aussi « le véritable alambic de l’humour au sens surréaliste », pour André Breton. Sa manière d’être et son rapport au monde, qui rejaillissent de toute part dans sa poésie, traduisent une propension à tout mettre en mouvement, à tout relier sans barrière entre les choses – pas plus entre Paris et sa banlieue qu’entre la parole et l’écriture.

Jeune adulte, Prévert parle encore. A l’époque de la rue du Château, son ami Duhamel est le seul à travailler : “moi je ne faisais rien”, confie Prévert dans une interview filmée pour la série des Heures chaudes de Montparnasse. Avant de devenir auteur pour le groupe Octobre, une troupe de théâtre d’agit-prop qui joue des textes en chœur sur les lieux de travail ouvrier, avant de devenir dialoguiste de film ou poète édité et célèbre, Jacques Prévert a pour activité essentielle de parler, certes, mais aussi d’agir. « Dans ce milieu, j’étais plutôt homme de main qu’homme de plume, se souvient Prévert dans un entretien aux Nouvelles littéraires de 1967. C’est vrai. Je n’écrivais pas, le ne faisais rien, je participais à leurs débats, c’est tout ». Danièle Gasiglia-Laster décrit un bagarreur paradoxalement très pacifiste. Prévert était donc, au singulier et au pluriel, un homme de parole(s). De celles qui fleurissent dans la rue parisienne.

De sorte que son premier livre édité en 1946, une réunion de textes écrits depuis 1930, il l‘intitule simplement : Paroles. La couverture palimpseste de Brassaï, photographe de la rue parisienne et des Apaches, avec les lettres rouges de Prévert sur un mur noir ciselé, annonce déjà les affiches lacérées de Villeglé. Après le cinéma, souvent en tandem avec Marcel Carné, Paroles va paradoxalement réorienter sa carrière vers l’écriture.

A la fin de sa vie, Prévert, selon certains, monologuait. Ce n’est pas l’avis d’Arnaud Laster qui l’a connu étudiant, lors d’une présentation du film Aubervilliers. Il pose à Prévert une question sur Victor Hugo. Comme Prévert apprécie aussi bien l’auteur des Misérables que la jeunesse de mai 1968, une amitié se noue entre l’étudiant et le poète.

Parler comme on marche

Dans la démarche de Prévert, on retrouve cette analogie signifiante entre le discours et les lieux où il éclôt, entre la poésie et la ville, entre le mètre de la versification et les kilomètres parcourus à pieds. “Prévert écrit comme on parle, en marchant”, écrivent à la fois Lawrence Ferlinghetti, son traducteur américain, évoqué plus haut, et le critique français Gaëtan Picon, ainsi que le souligne Jean-Paul Liégeois dans l’édition de Paris est tout petit, un livre où il a rassemblé les poèmes de Prévert sur Paris. “Prévert est l’homme le plus pressé de Paris”, écrit Guy Levis Mano dans sa préface au recueil Lumières d’homme (1955). Il court partout, d’un quartier à l’autre, recueille des histoires, se perd dans des ruelles ou des bistrots, capte des ambiances pour les restituer au fil de ses poèmes où se mêlent le jeu, l’enfance, la lutte politique, les combats du quotidien et l’amour. Comme on parle en marchant, il écrit comme on parle. Mais cette impression d’oralité produite à la lecture ne doit pas faire oublier le travail littéraire. Dans Les Chiens ont soif, texte qui accompagne des lithographies et des eaux-fortes de Max Ernst repris dans Fatras, il confie ne pas écrire « au courant de la plume des oiseaux », mais « au raturant de la plume d’un stylo ».

Et si son œuvre est si populaire, lui dont le nom, avant même celui de Victor Hugo (et juste après Jules Ferry) baptise des milliers d’écoles en France, lui dont on étudie les poèmes dès la primaire, sa réussite facile et sa postérité agacent. Mais Prévert est un classique parce qu’il reste actuel. De fait, les critiques que lui adresse Houellebecq dans “Jacques Prévert est un con” sont d’autant moins pertinentes qu’elles visent un style dont elles feignent d’ignorer l’oralité. “Le « travail du texte », chez Prévert, reste embryonnaire”, écrit Houellebecq. Or, d’une part, ses manuscrits témoignent d’une série de retouches : “Quand nous avons travaillé à l’édition de ses œuvres dans la Pléiade, déclare Danièle Gasiglia-Laster sur France Culture, on s’est aperçu que Prévert travaillait énormément ses textes, allant quelquefois jusqu’à refaire sept fois le même paragraphe”. Mais surtout, que dire du travail de la voix ? Si l’on ne considère pas l’oralité dans la poésie de Prévert, comment juger son œuvre ? Prévert déploie une poésie populaire comme celle des poètes américains, une parole qui frappe et touche comme celle des humoristes et des chanteurs. On ne peut pas juger son style à l’aune d’une vision classique du français, empreinte de pureté ou de bienséance.

Paroles populaires

« Il n’est pas vrai que les écrits restent. Ce sont les paroles », aurait dit Prévert à un journaliste. De même que dans une saynète de “Drôle d’immeuble”, La Pluie et le Beau Temps, il fait dire à un facteur lettré : « les écrits s’envolent, les paroles restent ».

La langue de Prévert n’est pas la langue de Proust qu’il adorait au demeurant, tout comme Audiard vénérait le style précis, précieux et chantourné de l’auteur de La Recherche. L’un et l’autre ont en commun d’avoir été dialoguistes, ciseleurs d’oralité et polisseurs d’éclats de voix – labeur littéraire artisanal. Seul un travail sur la phrase permet de rendre à celle-ci, à l’écrit, son caractère d’oralité. En espérant qu’une fois énoncées, les paroles sonnent et résonnent avec le plus de naturel possible.

Sur le plan du style, Prévert n’est jamais affecté. Il restitue la parole des gens de façon réaliste, fluide et spontanée. Dans la “Tentative de description d’un dîner de têtes à Paris France”, son « ceux qui » anaphorique aboutit à une dénonciation. On passe d’un catalogue de personnes venues se montrer à l’Elysée en habits du dimanche à une diatribe de la haute société de l’époque, industriels sans égard pour les pauvres, “qui donnent des canons aux enfants”, à moins qu’il ne “donnent des enfants aux canons » (selon la figure de l’antimétabole dont il use souvent). Bref, “ceux qui fabriquent dans les caves les stylos avec lesquels d’autres écriront en plein air que tout va pour le mieux” !

De Neuilly au Luxembourg

Prévert est né à Neuilly d’un père cyclothymique qui fait de la critique dramatique, multiplie les petits boulots, et d’une mère plus jeune, aimante, joyeuse toujours. Enfant, il lui arrive de jouer avec le jeune Louis Aragon qu’il retrouvera bien plus tard rue du Château. Peut-être garde-t-il de ces années-là l’impression d’une atmosphère foraine, fête à Neuneu ou Luna Park de la porte Maillot (ce parc d’attraction qui servira de décor au roman Pierrot mon ami de Queneau). Jacques a un grand frère de deux ans plus âgé, duquel il n’est pas proche, qui va mourir à 18 ans, et un petit frère de 6 ans de moins, Pierre, qui le suivra dans ses aventures. Pierre et Jacques commenceront leurs carrières au cinéma par un court-métrage étonnant, surréaliste, Souvenir de Paris (1928), où la caméra suit des femmes qui marchent dans la ville – pure incarnation du mythe baudelairien de la passante, où apparaît le Château Tremblant. Longtemps après, Pierre et Jacques produiront un film incluant des extraits du court métrage de 1928, Paris la Belle (1960), à découvrir dans le coffret DVD Les frères Prévert édité par Doriane Films.

Tout jeune, avec sa mère, son père et son grand frère, il part vivre à Toulon. Puis, la famille remonte à Paris pour loger d’abord du côté de la gare de Lyon, avant d’habiter une série de petits appartements autour du Luxembourg, ce jardin qui deviendra son terrain de jeu, son école buissonnière, son lieu de vacances. Le père lui fait découvrir les coulisses du théâtre de l’Odéon, lui donne le goût du spectacle, l’emmène faire ses tournées chez les pauvres dont il est chargé d’examiner le degré de pauvreté pour leur attribuer des aides du secours catholique. Poste de nature singulière obtenu grâce aux grands-parents très pieux et conservateurs qui vivent à côté de l’église Saint-Nicolas du Chardonnet. Ah ce grand-père-la-rigueur que Jacques abhorre autant qu’il aime son père, André ! Un jour, alors qu’ils se promènent sur le port de Toulon, André manque de se jeter dans la mer et c’est Jacques qui le rattrape.

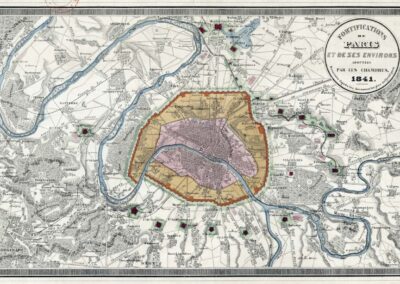

Le sirop de la rue, le gout des promenades, Jacques les tient peut-être de cette époque où il suivait, enfant, son père dans ses tournées chez les pauvres à Paris, en banlieue, entre Billancourt, la Vache noire et Issy-les-Moulineaux. C’est ainsi qu’il fait “le tour du monde de Paris, de Bercy au Point du jour”, ces deux portes de la capitale par où la Seine entre et sort de son territoire.

La Seine, d’ailleurs, est omniprésente dans son œuvre : par exemple à travers le court métrage de Joris Ivens lu par Serge Reggiani, La Seine a rencontré Paris (1957), ou au début de son film sur les bidonvilles d’Aubervilliers, réalisé par Eli Lotar en 1946. Mais la Seine n’est pas vue comme un motif poétique désincarné ou deshumanisé… Ce sont bien les travailleurs du fleuve qu’il montre dans ces deux films, les nautes de son époque. Il y aurait encore à citer le long poème qui ouvre Histoires, « Encore une fois sur le fleuve », conçu à la façon d’une promenade le long de la Seine dont il évoque tous les ponts.

Montparnasse, rue du Château

Jacques Prévert quitte l’école à 14 ans, au moment de la déclaration de la guerre. Ex-bon élève et mauvais garçon, il va travailler au Bon marché, d’où on le congédie parce qu’il a séduit une jeune vendeuse dont les parents craignent son influence. Il fait deux ans de service militaire à Lunéville puis Constantinople, où il rencontre deux futurs amis : le peintre Yves Tanguy et Marcel Duhamel. De retour à Paris, Jacques Prévert n’a pas grand-chose à manger, il s’est marié avec Simone, qui fut sa voisine rue de Vaugirard. En 1924, ils vont vivre rue du Château, avec Yves Tanguy et sa compagne Gazelle, dans la baraque achetée par Marcel Duhamel pour loger ses copains, un lieu mythique du surréalisme. Le futur directeur de la Série noire, qui travaille dans un hôtel du 8e arrondissement, nourrit aussi ses amis en leur rapportant des plats recherchés et coûteux à la fin du service.

Prévert et Yves Tanguy fréquentent la boutique d’Adrienne Monnier, La Maison des Amis des livres, rue de l’Odéon qui compile la littérature la plus moderne de l’époque. C’est là qu’ils vont découvrir La Révolution surréaliste, cette revue qui les familiarise avec des jeunes poètes et artistes de leur temps, empreints du même esprit de subversion, de révolte, contre l’idéologie belliciste des années 1920.

La rencontre de Prévert avec les surréalistes a souvent été racontée, non seulement par Marcel Duhamel qui était présent, mais aussi par Yves Courrière dans une biographie nourrie de nombreux témoignages (Jacques Prévert, Gallimard, 2002), ainsi que par Danièle Gasiglia (Paris * Prévert, Gallimard, 2016) et Carole Aurouet (Prévert & Paris, Parigramme, 2017). Un soir que Prévert, Duhamel et Florent Fels, directeur de la revue L’Art vivant, sont en terrasse d’un café boulevard du Montparnasse, ils observent, à la table voisine, un jeune homme avec canne et veste à martingale qui parle fort, d’un ton qui agace Prévert. Mais ses amis le dissuadent d’aller le corriger : “Arrête, c’est un surréaliste et l’un des plus intéressants !”

Robert Desnos vit, lui aussi, dans le quartier, à côté du bal nègre auquel il consacre un article dytirambique dans la revue Comoedia. Il habite un atelier au 45 rue Blomet, une ruche artistique qui a vu passer Max Ernst, André Masson ou Théodore Fraenkel, camarade d’André Breton au lycée Chaptal. Rapidement Desnos et Prévert deviennent amis et compagnons de marche. La nuit, le jour, ils arpentent les rues de Paris. Amis, ils le resteront jusqu’à la fin tragique de Desnos dans un camp de concentration, évoquée par Prévert dans un poème énoncé à la caméra :

Ce serait rue du Château qu’aurait été inventé le jeu du cadavre exquis, selon une version démentie par Henri Béhar, biographe d’André Breton qui situe l’invention rue Fontaine, dans l’atelier de Breton. Et pourtant, Breton lui-même écrit dans La Révolution surréaliste en 1927 : « Le Cadavre exquis a, si nous nous souvenons bien – et si nous osons ainsi dire – prit naissance vers 1925 dans la vieille maison, depuis lors détruite, du 54 de la rue du Château. » Ce qui s’appelait jusqu’alors “jeu des petits papiers passe d’une forme écrite à une forme plastique et sera renommé « cadavre exquis », suivant la phrase miraculeuse de Prévert : “le cadavre exquis boira le vin nouveau”. A ces enchaînements verbaux et graphiques hasardeux, comme aux autres expériences du groupe, participent Robert Desnos, Benjamin Péret, Raymond Queneau ou Louis Aragon qui découvrira un de ses poèmes affiché à un mur de la maison : « Les Frères Lacôte », qui commence ainsi : “Le raz de marée entra dans la pièce…”

Dans ses entretiens radiophoniques, André Breton se souvient de l’extraordinaire bouillonnement de la rue du Château. Il suppose que la “Tentative de description d’un dîner de têtes” de Prévert ou les Exercices de style de Queneau procèdent de l’esprit de ce lieu de vie joyeuse et improvisée, à la fois créative et improductive, tout à fait libre. Un phalanstère, pour reprendre l’expression anciennement consacrée, mêlant artistes, clochards, voyous, ainsi qu’une couleuvre, des chats et des souris.

Place Blanche, Cité Véron

Après la rue du Château, Prévert va déménager avec Simone dans l’atelier exigu d’Alberto Giacometti, rue Hippolyte-Maindron, également situé dans le 14e. Prévert sera toujours l’ami des artistes, avec lesquels il nourrit de fructueuses collaborations, qu’ils soient sculpteurs, musiciens comme le guitariste Henri Crolla, ou photographes comme Doisneau ou Izis avec qui il réalise un très beau livre sur Paris, Grand Bal du Printemps (1951), avant de renouveler la collaboration avec Le charme de Londres (1952). Sans oublier, bien sûr, les peintres, au premier rang desquels son grand ami Picasso qui dira de Prévert : “il est le seul à avoir compris mes ateliers”. Son atelier, que Prévert fréquente dans les années 1930, au grenier des Grands Augustins, est évoqué par Balzac en 1831 dans sa nouvelle Le Chef d’œuvre inconnu. Avant d’accueillir l’atelier de Picasso, c’était aussi le studio de répétition de Jean-Louis Barrault et du groupe Octobre dont Prévert est l’auteur.

Après avoir été recueilli par le généreux Giacometti, Prévert ira loger à l’hôtel Le Radio, où il écrit ses premiers poèmes et scénarios. C’est à cete même adresse, située au croisement de la rue Coustou et du boulevard de Clichy, que le producteur Jacques Canetti installera son théâtre les Trois Baudets. Le biographe d’André Breton, Henri Béhar, évoque ce lieu dans son Guide du Paris surréaliste, et il me confie avoir trouvé dans la correspondance de Breton du papier à entête de l’hôtel Le Radio.

Prévert habitera plus tard dans une contre-allée du même boulevard, au 56 cité Véron, en voisin de Boris Vian avec lequel il partage une terrasse donnant sur le Moulin Rouge. Terrasse qui deviendra un haut lieu de la pataphysique, puisqu’elle sera rebaptisée terrasse des Trois Satrapes, dans la mesure où elle réunissait Vian, Prévert et sa chienne, Madame Ergé, qui recevait son courrier sur place.

Au delà des adresses où il a vécu, autour du Luxembourg, de Montparnasse ou de la place Blanche, le Paris de Prévert est celui du fleuve, des canaux et de ses travailleurs. De sa ville chérie, il arpente toutes les places et recoins, du Château tremblant à la rue du Château, du jardin du Luxembourg aux abattoirs de la Villette. Il fait résonner les noms et lieux-dits de la banlieue, réminiscences de tournées avec son père chez les pauvres. Il a en particulier une affection pour la « zone », territoire délaissé occupant le terrain de servitude militaire de l’enceinte de Thiers, arasée au début des années 1920 et semée de pauvres baraques. On peut penser au bidonville de la porte de Vitry où a grandi son ami le guitariste Henri Crolla, voisin de caravane de Django Reinhardt, ou à cette banlieue misérable d’Aubervilliers, entre le Pantin de Breton et le Saint-Denis d’Eluard. Aubervilliers, film émouvant et poétique, soutenu par une bande-son de chanson réaliste, évoque le quartier du Landy : “Maisons d’Aubervilliers, ruines de l’adversité, épaves de la cité, habitées par de pauvres locataires qui n’ont même pas l’eau sur le palier.” Et on songe à ces deux gosses de la rue qui, sur la photo de Louis Stettner, arborent leur béret de façon distincte. Ou à ces adolescents qui, pour se divertir dans l’eau croupie du canal Saint-Denis, plongent à côté de la dépouille flottante d’un chat mort dans le film d’Eli Lotar.

Mouvement perpétuel

Il y a toujours un mouvement dans les textes de Prévert, sans doute mimétique de l’émotion et du rire qui donne son goût à la vie. Prévert avait pour habitude de marcher dans Paris avec ses compagnons, Robert Desnos ou Henri Michaux. Dans ses poèmes et dans ses films aussi, les personnages marchent, comme Garance sur le boulevard du Crime dans Les enfants du Paradis ou l’héroïne de Jenny au bras d’un galant, au bord du Canal de l’Ourcq.

Dans une interview à la RTS, Prévert confie cette chose si singulière et surréaliste sur son rapport à la ville : plus jeune, il lui arrivait de prendre une chambre d’hôtel, seul dans la journée, ce qui n’était pas commun et faisait craindre un suicide. Il prétendait alors attendre une petit amie, pour ne pas que l’hôtelier s’inquiète. Il se couchait tôt, dormait quelques heures et mettait son réveil à minuit pour partir se promener dans Paris, toute la nuit. Une nuit entière pour découvrir une autre face de sa ville.

Toute son œuvre est animée d’un souffle vivant, aventureux. Le Paris de Prévert, au fond, résonne dans les noms de ces rues de Paris égrainées à l’esprit du chauffeur de taxi hypermnésique du poème « Événements » (Paroles) :

(…) et quand il a la fièvre

quand il est noir quand il est couché le soir

des milliers et des milliers d’adresses

arrivent à toute vitesse et se bagarrent dans sa mémoire

il a la tête comme un bottin

comme un plan

alors il prend cette tête entre ses mains

avec le même geste que l’assassin

et il se plaint tout doucement

222 rue de Vaugirard

33 rue de Ménilmontant

Grand Palais

Gare Saint-Lazare

rue des derniers des Mohicans

c’est fou ce que l’homme invente

pour abîmer l’homme (…)

Quelques questions à Eugénie Bachelot-Prévert, responsable de la succession Jacques Prévert, Fatras

« J’ai choisi ce nom, Fatras, qui reflétait la complexité de la succession sans se prendre au sérieux. »

Comment perpétuez-vous l’héritage de votre grand-père Jacques Prévert ?

Il y a certainement mille manières de perpétuer une œuvre. Et cela est propre à chaque ayant-droit. Je suis ayant-droit depuis très longtemps : c’était après la mort de ma mère lorsque j’avais 11 ans, puis après celle de ma grand-mère lorsque j’avais 18 ans. Mon histoire a fait que j’ai grandi avec cette œuvre et que j’y suis très attachée. Ma famille et les amis de Jacques Prévert m’ont beaucoup parlé de lui, en cela je me sens dépositaire d’une histoire au-delà de l’œuvre. Au quotidien, perpétuer l’œuvre de Jacques Prévert, c’est répondre assez vite aux demandes de manière à ce que l’œuvre puisse être vivante, jouée, éditée, diffusée… C’est conserver son appartement parisien (et pourtant c’est une location !). Je viens de créer l’association « Chez Jacques Prévert » pour protéger l’appartement du 6 bis Cité Véron qui n’est pas classé et pour le faire vivre sous forme de visites et d’évènements. Perpétuer l’œuvre, c’est aussi trier et mettre en valeur ses archives. Organiser des expositions et échanger avec les artistes et chercheurs.

Pourquoi avoir choisi le nom de Fatras pour désigner sa succession (titre d’un de ses livres et allusion au genre médiéval de la fatrasie) ?

J’ai créé la Société « Fatras » en 1996 sous les conseils de mon père Hugues Bachelot, beau-fils de Jacques Prévert qui m’épaulait dans la gestion de l’œuvre. J’avais 22 ans, il n’était pas facile de trouver ma place entre ce père très à l’aise dans la gestion de l’œuvre, et mon monumental grand-père Jacques Prévert. Comme un pied de nez, j’ai choisi ce nom, Fatras, qui reflétait bien la complexité de la succession et ne se prenait pas au sérieux.

Que représente l’appartement de la Cité de Véron dans la vie de Prévert ?

L’appartement de la Cité Véron est le lieu parisien où Jacques Prévert se pose après avoir déménagé un nombre incalculable de fois, et après avoir vécu à Saint-Paul-de-Vence. Il est alors le père de ma mère Michèle Prévert et sa femme Janine aspirait certainement a un peu de stabilité. Ils trouvent ce « lieu » qui appartient au Moulin-Rouge qu’ils font entièrement aménager par l’architecte Jacques Couelle et leur ami le décorateur Alexandre Trauner. Jacques Prévert retrouve un quartier qu’il connaissait bien, tout près de la rue Fontaine ou habitait André Breton. Et, chose merveilleuse, il devient voisin de Boris Vian et partage avec lui et sa famille une gigantesque terrasse.

Quel rôle la ville de Paris joue-t-elle dans son œuvre ?

Jacques Prévert est né à Neuilly et a grandi à Paris. C’est sa ville. Elle est très présente dans toute son œuvre, dans ses films (Les Enfants du Paradis, Les Portes de la Nuit, Paris la Belle), ses poèmes, textes, ses chansons comme « A la belle Étoile » et ses collages. Son rapport avec les photographes est aussi très lié à Paris. Il fait découvrir à Brassaï des quartiers interlopes, il publie un livre, Grand Bal du printemps, avec Izis Bidermanas et se livre avec Robert Doisneau au jeu de « qui connait le mieux Paris ».

Comment nourrissait-il son inspiration (lecture de la presse, éphémérides, collages…) ?

Cette question n’est pas facile. Je pense que Jacques Prévert se nourrissait de tout ce qui l’entourait, des textes qu’il lisait, des journaux de son quotidien, des publicités, des conversations… Lorsqu’il dessinait au feutre ses « pages de rendez-vous » appelées éphémérides, je ne pense pas qu’il avait conscience de faire une œuvre. C’est une pratique quotidienne qui lui faisait plaisir tout simplement. Personnellement j’y vois un peu le travail de son ami Juan Miro.

En tant qu’artiste vous-même, vous inspire-t-il et de quelle façon ?

Bien sûr ! J’ai mis beaucoup de temps à m’en rendre compte et à accepter. J’ai grandi avec cette œuvre très puissante, directe et pleine d’humour. J’ai tissé un lien secret qui, je pense, se retrouve dans mon travail. Je pense être même parfois sous influence.

Prévert est-il toujours d’actualité aujourd’hui ? En quoi avons-nous besoin de lui ? Peut-il nourrir notre créativité ?

C’est très troublant à quel point il est d’actualité, et particulièrement dans cette période pas très marrante que nous traversons en ce moment. Jacques Prévert est un homme de l’entre-deux guerres, avec ses amis surréalistes il a cherché à se libérer du carcan de la société bourgeoise et religieuse ultra morale. Je pense que son regard libre, lucide, féroce nous fait du bien, un regard qui règle son compte à beaucoup de monde. Et, par le rire, nous rend libre. Du côté de la créativité, je pense que l’on peut retenir le jeu, le plaisir, la recherche d’une forme dépouillée et directe. Et la joie !

Entretien avec Danièle Gasiglia-Laster qui a édité les œuvres complètes de Prévert en Pléiade

« Prévert est aussi un philosophe car il nous apprend à mieux vivre »

Comment avez-vous découvert l’œuvre de Jacques Prévert ? Pourquoi et comment vous a-t-elle touchée ?

Ma découverte de l’œuvre de Jacques Prévert s’est faite progressivement. Alors que j’étais en classe de seconde, une camarade de classe m’avait donné à lire Paroles. Cette écriture m’avait d’abord un peu perturbée car j’étais nourrie, à cette époque, de vers alexandrins et de tragédies classiques. Mais un poème avait attiré mon attention : “Barbara”. J’en avais apprécié le rythme, le côté incantatoire, l’évocation de cet amour qui s’épanouit au beau milieu de la guerre. Puis, un jour, en furetant chez un disquaire, je suis tombée sur un disque de Serge Reggiani disant Jacques Prévert. J’ai acheté le disque et j’ai été immédiatement séduite par les textes, très intelligemment dits par Reggiani. Il en est un qui m’avait particulièrement plu, “Cet amour”, poème aussi troublant que l’amour décrit par le narrateur. Ensuite, j’ai lu tous les recueils. J’ai alors découvert une œuvre prodigieuse, originale, accessible à tous mais pouvant satisfaire les lecteurs exigeants, truffée de références culturelles souvent cachées, de sens multiples. Prévert est aussi un philosophe car il nous apprend à mieux vivre (je sais que ça l’aurait fait rire, que je dise ça) : il nous incite à nous dégager des conformismes sociaux, à refuser les hiérarchies imposées, qu’elles soient sociales ou esthétiques, à aimer la vie, à être solidaires, pas seulement du monde humain mais aussi du monde animal. Quoi de plus sage, au sens philosophique du mot, que son célèbre aphorisme : « Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple. » ? J’aime particulièrement les textes qu’il a écrits sur les peintres. Il était tellement en affinités avec ceux qu’il aimait, qu’il trouvait des formules fulgurantes pour évoquer leurs œuvres. Joan Miro, livre publié en 1956, est un de ses plus beaux textes à mon avis parce que Prévert se voit comme dans un miroir à travers les tableaux de Miró. « Miró enfant trace en rêvant / d’un doigt lucide sûr et tremblant / le plan des fabuleux décors / de l’opéra fou de la vie ». Quel magnifique hymne à la vie et à l’enfance !

Comment Prévert et Paris sont-ils liés ? La ville est-elle pour lui une source d’inspiration ?

Paris est lié à son enfance. Il est né à Neuilly et son père l’emmène souvent à Paris : sur les rives de la Seine et dans d’autres lieux qui enchantent le petit garçon. A partir de 1907 – il a 7 ans -, la famille Prévert vit dans le centre de Paris, dans le 6e arrondissement, changeant souvent d’adresse car les soucis financiers pèsent lourdement et il n’est pas toujours facile au père, André Prévert, de payer le loyer. Très vite, Jacques est laissé libre de se promener dans Paris à sa guise. Il aime particulièrement jouer dans le jardin du Luxembourg qui restera dans sa mémoire comme le vert paradis de l’enfance sans cesse retrouvée par les souvenirs. Il connaît rapidement tous les coins et recoins de la ville et, adulte, il continuera à se promener longuement dans Paris, de jour comme de nuit, avec ses amis, entre autres Robert Desnos et Henri Michaux. Il aime les quartiers les moins connus, les moins huppés, mais il ne dédaigne pas les monuments les plus touristiques : il défendra toujours farouchement la tour Eiffel. Paris, pour Prévert, c’est son village. « Paris est tout petit pour ceux qui s’aiment comme nous d’un aussi grand amour », dit ironiquement Garance à Frédérick Lemaître dans Les Enfants du paradis, et Prévert lui-même reprendra la formule à son compte dans Grand Bal du printemps : « Paris est tout petit / c’est là sa vraie grandeur ». La ville l’inspire constamment : il joue avec le nom des rues et des parcs, évoque les différents quartiers de la capitale, leur histoire, et il consacre à Paris plusieurs livres : Grand Bal du printemps, Couleurs de Paris, Les Halles. Ses scénarios de films ont souvent pour décor Paris : celui de la fin du Moyen âge dans son adaptation de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, celui du XIXe siècle et de ses théâtres avec Les Enfants du paradis, celui du Paris de l’après-guerre avec Les Portes de la nuit, pour ne donner que quelques exemples. Quand il devra partir au bord de la mer pour respirer un peu mieux –il était atteint à la fin de sa vie d’un cancer du poumon-, il choisira le Cap de la Hague parce que, disait-il, c’est “le Finistère le plus proche de Paris.”

« Prévert aime les quartiers les moins connus, les moins huppés, sans dédaigner les monuments touristiques »

Son œuvre a-t-elle été marquée par le surréalisme ? A-t-il influencé ce mouvement ?

Oui, son œuvre est très marquée par le surréalisme et il tente presque en permanence, dans ses textes, d’abolir les frontières entre rêve et réalité. Même dans un texte de combat comme « La Crosse en l’air », où il s’en prend non seulement au pape Pie XI mais à de nombreuses personnalités d’extrême-droite des années 1930, il y a une part d’onirisme et de fantastique. Le texte raconte le rêve d’un veilleur de nuit et ce rêve s’achève par l’apparition d’un chat avec une lanterne à la main, sorte de Diogène qui sauve un oiseau blessé, incarnation de la révolution dont le cœur ne cessera de battre. La fameuse « Tentative de description d’un dîner de tête à Paris-France » prend une tonalité complètement surréaliste avec les invités de l’Elysée qui ont des têtes de monstres particulièrement cocasses : « tête de pipe en terre », « tête de boule puante », « têtes d’animaux malades de la tête », etc. Même si certains textes sont très réalistes, comme « Déjeuner du matin » ou « La Belle Saison », la plupart gardent ce goût de l’onirisme, de l’irréel, de l’étrange qu’aimaient les Surréalistes. Il n’a écrit qu’un texte en écriture automatique mais des poèmes comme « Inventaire » ou « Cortège » jouent sur des associations ou des permutations inattendues. Si l’on en croit Breton, Prévert a beaucoup apporté au groupe surréaliste : l’humour, un regard d’enfance dénué de tout préjugé, une révolte salutaire.

Comment la parole et l’écriture s’articulent-elles dans la poésie, les pièces, les films, les dialogues et les collages de Prévert ?

Les amis de Prévert, tous ceux qui l’ont côtoyé, ont parlé de sa conversation éblouissante. Pourtant, il ne faut pas s’y tromper. Même si certains textes imitent le langage parlé, Prévert travaillait beaucoup ses textes. Un lieu commun est de dire : “il écrivait comme il parlait”. C’est faux. Dès que nous avons pu consulter, Arnaud Laster et moi-même, des brouillons de textes (pour l’édition de ses œuvres en Pléiade), nous nous sommes rendu compte qu’il se corrigeait beaucoup, écrivait parfois plusieurs versions d’un texte. Quand il publie des entretiens qui ont été pris sur le vif, il réécrit le plus souvent ses réponses. Le texte « Enfance », dans lequel il restitue la candeur de l’enfant qu’il a été, est le résultat d’un long travail. Il a donné Paroles comme titre à son premier recueil parce qu’il n’aimait pas ce qui est figé, immuable. Il souhaitait que les écrits sortent du livre et que les paroles y retournent (les chansons par exemple). Il trouvait ridicule aussi la sacralisation de l’écrit. Le regard qu’il pose sur le monde est toujours celui d’un rêveur : les animaux parlent, l’hiver se transforme en printemps, les balayeurs des rues sont des seigneurs ou des princes charmants. Dans les pièces de théâtre, souvent écrites pour le groupe Octobre – petite troupe d’acteurs amateurs qui allait sur les lieux de travail des ouvriers pour les encourager dans leurs révoltes -, Prévert grossit volontairement les traits, s’inspirant à la fois de Guignol et de Brecht mais aussi de Feydeau. Nous sommes plongés dans un monde où des êtres tout-puissants (politiquement ou financièrement) tentent d’opprimer ceux qui n’ont rien mais ces derniers prennent très souvent leur revanche. La prise de distance permet de rendre les oppresseurs ridicules et vulnérables. Dans les dialogues de films, il se rapproche davantage des dialogues de la vie, bien sûr, mais ces dialogues ont une poésie indéniable : Baptiste (Les Enfants du paradis) est un être lunaire, Garance, dans le même film, joue sur les mots avec virtuosité, Diego et Malou (Les Portes de la nuit) se parlent un peu comme dans un rêve éveillé. Les poèmes, comme les dialogues de théâtre et de cinéma, ne sont pas sans rapport avec les collages. Dans un poème d’Imaginaires, il évoque « un enfant sage comme une image » qui « regarde une image qui représente un enfant sage comme une image », etc. Mais l’enfant en a assez, déchire l’image en mille morceaux, lance les morceaux en l’air et compose une autre image. C’est là toute la démarche de Prévert ; prendre des éléments existants : clichés, proverbes, expressions figées, photographies, gravures, et les déformer pour donner à voir autre chose. On aboutit ainsi dans ses écrits à des collages de citations, de titres, de noms de rues, souvent légèrement modifiés. Le lion de Belfort est “superbe et général” (cf. Hernani, “lion superbe et généreux”), “le chien de l’Écriture / s’appelle en réalité / Toutou rien” (Des Bêtes), Le Soulier de satin de Claudel reçoit comme titre alternatif Les Fourberies d’Escarpin. Jeux de mots, métaphores insolites, déformations linguistiques, tout contribue à reconstruire le monde, hors des normes, comme le petit garçon du poème avec son image déchirée et recomposée. Parfois Prévert donne simplement à voir, et de ce regard sympathique ou distancié sur le monde se dégage une indéniable poésie : dans “Déjeuner du matin”, chaque geste, chaque objet, est chargé de sens, dans “Paris at night”, il propose, d’une manière cinématographique, une succession de plans sur les détails d’un visage aimé, que le narrateur ou la narratrice veut éterniser dans le souvenir. Textes, cinéma, collages ont une indéniable unité. Il aimait à dire qu’à travers ses différents “moyens d’expression” il faisait la même chose.

« Même si certains textes imitent le langage parlé, Prévert travaillait beaucoup ses textes »

Quelle est la part du jeu de mots dans son œuvre ? Et celle de l’enfance ?

Prévert joue constamment sur les mots ou plutôt « avec les mots » comme il le fait dire à un personnage qu’il appelle le « mécréant » (« Colloques dans un sentier de création… », Imaginaires). Mais ses jeux de mots sont rarement gratuits. Ils sont politiques : « Avec mon salaire, ils se payent ma tête » (signé : « Un Manœuvre », dans les “graffiti” de Fatras), féministes : « Sois belle et tais-toi ! – Je souriais, j’étais belle et j’étais moi » (« La Femme acéphale »), humoristiquement réalistes : « On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller » (« Graffiti », Fatras). Ils sont souvent assez subtils. Il en est un que j’aime particulièrement : « Le sublime est corrosif ». Il tire cette belle formule du nom donné au chlorure mercurique, substance caustique très toxique : « le sublimé corrosif ». Prévert s’amuse à retourner les mots dans tous les sens : sens premiers, double-sens, anagrammes. Il joue aussi avec leurs sons.

L’enfance occupe une place non négligeable dans son œuvre. Mais il a une prédilection pour les enfants rebelles et il publie un petit livre, illustré de dessins d’Elsa Henriquez, qui a pour titre Contes pour enfants pas sages. Les enfants qui n’ont pas une vie heureuse s’échappent dans un monde imaginaire, comme le petit garçon de L’Opéra de la lune (dessins de Jacqueline Duhême) qui rêve chaque nuit qu’il s’envole vers la lune. Les adultes les plus sympathiques sont à ses yeux ceux qui ont gardé une part d’enfance. L’enfant est encore hors d’atteinte des préjugés. Ce regard neuf sur le monde, indemne des conformismes, Prévert le juge salubre, nécessaire. Il évoque dans un de ses poèmes de La Pluie et le Beau Temps, « l’enfant de mon vivant », c’est-à-dire l’enfant qu’il a été, qu’il est resté : « je ne puis le garder, je ne puis le chasser/ ce gentil revenant ». Breton avait bien compris à quel point Prévert avait gardé vivante cette part d’enfance : il dispose, estimait-il « du raccourci susceptible de nous rendre en un éclair toute la démarche sensible, rayonnante de l’enfance ». Son enfance, il la racontera dans un très beau texte de souvenirs, intitulé précisément « Enfance », dans lequel on comprend comment s’est construit le petit Jacques, avec une mère toujours joyeuse qui lui apprend à lire dans les contes de fées, un père fantaisiste mais amoureux des mots, du théâtre et du cinéma.

« Le collège de pataphysique plaisait à Prévert qui se moquait des intellectuels sérieux et jargonnant »

Quel rôle Prévert a-t-il joué au sein du Collège de Pataphysique ?

Le fondateur du collège de Pataphysique, inspiré par les écrits d’Alfred Jarry, était Emmanuel Peillet, grand admirateur de Jacques Prévert. En 1944, avec ses élèves de philosophie, il avait rassemblé quelques poèmes de celui-ci, qu’il avait fait ronéotyper, près de deux mois avant la libération de Reims. Les fascicules avaient circulé clandestinement. Les chemins de traverse empruntés par le collège de pataphysique, qui se qualifiait « société de recherches savantes et inutiles » avaient de quoi plaire à Prévert qui se moquait des intellectuels se prenant trop au sérieux et jargonnant entre eux. La démarche de cette association canularesque avait également de quoi le séduire puisqu’elle est très proche de la sienne : placer sur le même plan réel et imaginaire, déconstruire ce qui nous est proposé pour le reconstruire à son goût. En 1953, il est tenu pour Satrape du collège de pataphysique, la plus célèbre et la plus difficile à obtenir des dignités du Collège. La terrasse qu’il partage avec Boris Vian en 1956 devient « la terrasse des trois Satrapes ». Ces trois Satrapes étaient Prévert, Boris Vian et… Ergé, la chienne briarde de Prévert. Il participe joyeusement aux cérémonies canularesques du Collège et publie des textes dans les Cahiers du collège de pataphysique. En 1961, la terrasse des trois Satrapes organise une fête en l’honneur du Baron Mollet, le seul à avoir connu Jarry, nommé deux ans auparavant vice-curateur. A cette occasion, Prévert écrit un texte très savoureux : « Lettre au Baron Mollet », feu d’artifice de jeux de mots.

« Breton avait compris à quel point Prévert avait gardé vivante sa part d’enfance »

Prévert a-t-il des points communs avec des écrivains comme Hugo et Proust dont vous êtes également une spécialiste ?

Avec Hugo, les rapports me semblent évidents. Tous deux ont voulu donner la parole aux plus défavorisés, à ceux que Hugo appelle “les misérables” et Prévert à “ceux qui en ont trop à dire pour pouvoir le dire”. Comme Hugo, Prévert s’en prend à l’Église, aux fous de guerre. Il est des formules de Hugo qui pourraient être de Prévert : “Dans beaucoup de cas, le héros est une variété de l’assassin”, ou “Le sublime est en bas”. Prévert écrira, lui, “C’est dans les bas-fonds qu’on pousse les hauts cris ». Il aimait Hugo, surtout les textes moins connus de celui-ci, comme les pièces du Théâtre en liberté ou L’Homme qui rit. Il a adapté, en 1956, son roman Notre-Dame de Paris et il a tenu, lui qui s’éloignait souvent des œuvres qu’il adaptait, à rester très fidèle à l’original.

Avec Proust, l’écart semble plus grand mais Prévert aimait beaucoup Proust. Dans un entretien avec son frère Pierre (Mon frère Jacques), il se met soudain, de manière inattendue, au cours d’une discussion sur le groupe Octobre, à parler de l’auteur d’À la recherche du temps perdu en citant presque textuellement un passage d’À l’ombre des jeunes filles en fleurs : “il voulait vivre dans un monde très agréable et à rêver, un monde avec des jeunes filles en fleurs, « dans une société rajeunissante où régnaient la santé, l’inconscience, la volupté, l’inintellectualité et la joie »”. Proust a voulu privilégier les sensations et pensait qu’il ne fallait faire intervenir l’intelligence qu’après, ce qui ne pouvait que réjouir Prévert. Il y a beaucoup de références à Proust – parfois cachées – dans son œuvre. Il en est une qui est remarquable car elle donne tout son sens à un poème et pourtant, il faut bien connaître Proust pour la repérer. Le poème a pour titre « Le Miroir brisé ». Il parle d’un petit homme qui a « cassé ses lacets de souliers ». Et soudain, quelque chose d’extraordinaire se passe : des baraques de foire s’écroulent et le narrateur entend à travers un miroir brisé la voix d’un être aimé qui l’appelle, venant de loin. Il conclut : « et j’ai mis ma main sur mon cœur / où remuaient / ensanglantés / les sept éclats de glace de ton rire étoilé ». En lisant ce poème, assez mystérieux, très surréaliste, j’avais l’impression qu’il me rappelait quelque chose. Et tout d’un coup, comme dans le poème, a surgi, non pas une voix, mais un texte. Il s’agissait d’un passage de Proust tiré de Sodome et Gomorrhe : le narrateur, au cours d’un séjour à Balbec, se penche pour défaire ses bottines. Et soudain lui apparaît le visage de sa grand-mère morte. Celle-ci, dans un précédent séjour au grand Hôtel de Balbec, avait insisté pour lui défaire ses bottines. Avec ce souvenir soudainement surgi de la mémoire, sa grand-mère ressuscite : elle lui apparaît « comme dans un miroir ». Forte de cette double réminiscence, la mienne et celle de Proust, j’ai cherché la date exacte de la mort de la mère de Prévert. Suzanne Prévert était morte le 21 février 1945, près de 4 mois avant l’écriture de ce poème qui, à travers Proust, m’était révélé. Le texte me semblait aussi faire discrètement allusion au Neuilly de l’enfance et à la « fête » à laquelle Prévert les associera, « aux baraques » foraines » et au « désert » de la grande avenue quand s’en allait la fête, à sa mère, « étoile de la vie », dont il évoquera les éclats de rire. Prévert, comme Proust, accorde beaucoup d’importance au souvenir. Certaines esquisses pour le texte « Enfance » sont étrangement proustiennes, comme celle-ci : « Les souvenirs d’enfance ne sont pas des souvenirs d’homme, ils ne sont pas du tout des « souvenirs »./ Ils ont leur âge, ils sont présents, ils sont de leur temps, le temps vivant. […] Le passé est toujours intact dans un moment du présent ». Comme Proust, Prévert croit en la toute-puissance de l’imagination. Tous deux se sont battus contre les expressions toutes faites. Prévert ne cesse de les déformer, d’en montrer l’inanité ou le passéisme, Proust s’en moque à travers des personnages, comme, par exemple, le marquis de Norpois qui accumule les clichés.

Prévert est-il toujours notre contemporain aujourd’hui ? Pourquoi ?

Bien sûr ! Il dit la nocivité des religions, attaque l’oppression sous toutes ses formes (celle des dictateurs, des pères, des militaires, des possédants…). Il est profondément féministe – même s’il n’aimait pas les suffixes isme et iste – et ses réflexions sur le langage sont d’une surprenante actualité : il s’en prend à la domination du masculin sur le féminin, attaque l’idéologie réactionnaire de certaines expressions toutes faites. Sa conception de l’amour, qu’il ne conçoit que dans une liberté et un respect réciproque est très moderne aussi. Il avait des préoccupations écologiques à une époque où on ne parlait pas encore de perturbations climatiques – « Ils font la guerre à la nature / Moi qui tutoyais le soleil / Je n’ose plus le regarder en face » dit une petite fille (« Le Temps haletant » dans La Pluie et le Beau temps) et il imagine une révolution des arbres qui en ont assez d’être massacrés par les humains (Arbres). Alors qu’on ne parlait pas beaucoup, de son temps, des tortures faites aux animaux dans les abattoirs, il s’en est pris aux souffrances infligées aux veaux pour les rendre plus tendres (« Irrespect humain »). Il ne connaissait pas encore l’intelligence artificielle mais il était inquiet de l’évolution des technologies qui détruisent les rapports humains (« Trop robot pour être vrai ») et se disait un « rescapé du futur ». Son amour et son respect de la vie, son empathie pour les êtres les plus faibles, les plus défavorisés, son intérêt pour toutes les formes artistiques en font un homme d’aujourd’hui, dont l’œuvre, même quand elle s’inscrit dans l’actualité de son époque, est universelle.

0 commentaires