Blaise Arnold et Nicolas Pierre,

artisans des faubourgs

L’un photographie à l’aube ou au crépuscule des bars-tabacs de banlieue. L’autre élabore des maquettes d’immeubles faubouriens du nord de Paris. Tous deux donnent à voir une ville en train de disparaitre, celle des classes populaires et des petits métiers chassés par la gentrification. Ils ne s’étaient jamais vus. Pour Autour de Paris, ces deux techniciens du détail échangent sur la ville, la création, le rapport au temps.

Publié le 22 mai 2021

Atmosphère et mythologie urbaine

Pour se mettre dans l’ambiance, pourquoi ne pas citer en préambule quelques phrases de Cendrars issues de La banlieue de Paris, ce livre magistral illustré par Doisneau :

« Sombres dimanches. Je ne connais rien de plus démoralisant que la fin des après-midis de dimanche dans ces patelins de la proche banlieue parisienne transformés en déserts de pavés. Des chats rhumatisants et des vieilles femmes avec des maladies dans le ventre, chute de matrice et autres choses, qui tricotent et soulèvent un rideau sale quand un pas sonne dans la rue. Atmosphère de fin du monde. Moisissures. L’ennui est interminable. »

Cette atmosphère faubourienne, empreinte d’une puissante nostalgie, inspire aussi deux artistes en apparence différents, mais qui ont beaucoup en commun : Blaise Arnold et Nicolas Pierre. Leurs réalisations donnent à voir des images pittoresques, poisseuses, crépusculaires d’édifices typiques de Belleville, Barbès, Saint-Ouen ou Villeneuve-Saint-Georges. En somme, ils élaborent une mythologie urbaine contemporaine.

Sur les photographies de Blaise Arnold flamboient des néons dans la nuit, halos rouges reflétés dans une flaque sur le bitume. Les maquettes de Nicolas Pierre recréent des immeubles décrépits tel qu’on en voit de moins en moins aux lisières de Paris, disparaissant sous les résidences de standing et les programmes immobiliers, selon un processus de gentrification aujourd’hui bien connu.

Aussitôt se fait jour l’envie de réunir ces deux artistes appartenant à deux générations distinctes (Nicolas a 34 ans, Blaise 56 ans), mais dont l’œuvre est estampillée du sceau de l’insolite. Bien qu’ils ne se soient jamais vus, chacun a connaissance de l’existence et du travail de l’autre, et ils semblent s’apprécier réciproquement. Que va-t-il résulter de la rencontre entre ces deux artistes partageant ce goût des faubourgs, de la lisière, des quartiers populaires ?

Rendez-vous est fixé dans l’après-midi du 30 avril 2021 au studio de Blaise Arnold, sis dans un ancien atelier d’ébéniste du faubourg Saint-Antoine. Blaise nous met d’emblée à l’aise et nous passons trois heures ensemble à discuter des faubourgs de Paris, du temps qui passe et de ce réel à recréer au-delà de la réalité.

Deux artisans du réel

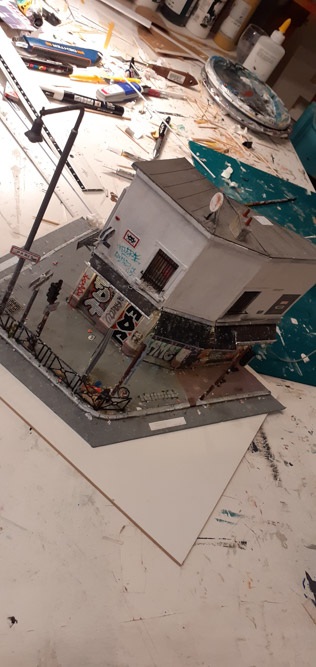

Nicolas est un miniaturiste extraordinaire qui s’est donné pour mission de reproduire certains immeubles de son quartier à Saint-Ouen, mais aussi les arrondissements nord-est de Paris (l’immeuble emblématique de Tati Barbès, un bar typique de la rue du Faubourg-du-Temple). Après une formation au lycée Renoir et un brevet de technicien, il s’est essayé au dessin d’illustration dans de petites revues, a créé une marque de t-shirt avec des potes dont le logo représentait de vieux bâtiments, avant de se remettre à la maquette voilà deux ans pour retrouver une passion d’enfance. Ses maquettes d’une extrême minutie produisent un effet de mimétisme saisissant, qui plongent dans l’infiniment petit, jusqu’aux minuscules tags sur les rideaux de fer, aux autocollants, aux détritus.

Blaise prend des photos singulières de bars-tabacs à l’aube ou au crépuscule, dans un cadre souvent désertique, comme irréel. Une cinquantaine de troquets et de bars PMU composent sa série Red Lights, qu’il ne cherche ni à exposer ni à vendre. Car il gagne sa vie avec son métier de photographe publicitaire et consacre tout le reste de son temps à accumuler des photos qu’il chine aux puces, à inventorier ou à réinventer des vies, comme un enfant anime des personnages dans un décor. Après la série des bars aux enseignes rouges saignant dans la nuit, il a entamé le cycle Stories afin de mettre en scène les personnages qui auraient pu fréquenter ces bars. Pour ce faire, il recompose patiemment des décors des années 1890 à 1970 où évoluent des personnages plus vrais que nature, jusqu’à la vraisemblance des noms, en composant pièce par pièce des photographies d’une minutie peu commune.

Tous les deux sont animés d’une inextinguible soif de documenter ce Paris des lisières, marginalisé, insalubre ou menacé, quand il n’est pas déjà enfoui sous les travaux de réhabilitation et la gentrification. Tous deux recréent des univers fascinants : bâtisses microscopiques aux devantures floppées à la bombe aérosol, ce monde que fuit Blaise pour recréer dans Stories des scènes d’un passé héroïque ou fantasmé, compositions léchées d’éléments épars qu’il met en scène avec un très grand souci de réalisme.

Passons en revue trois thèmes qui semblent leur être communs : la représentation des quartiers populaires, le défi technique et le rapport au temps.

Les quartiers populaires

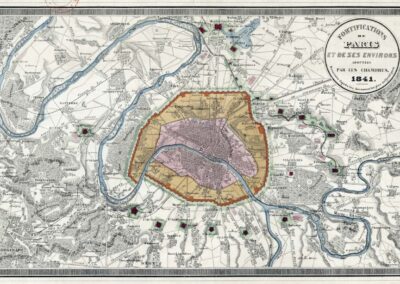

Qu’il s’agisse de prendre pour objet ces anciens faubourgs intégrés à Paris en 1860 (les villages de La Chapelle, Bercy ou Montrouge) ou cette banlieue qui s’étire tristement au-delà des maréchaux et du périph’, Blaise et Nicolas témoignent d’une façon d’habiter la ville à sa lisière, loin des attractions touristiques qui se prêtent si volontiers aux passions instagrammables contemporaines.

Blaise a grandi rue d’Alesia et rue de l’ouest, dans ce 14e alors populaire qu’il ne quittait jamais, évitant de franchir le pont ferroviaire de la voie de Montparnasse, le long de laquelle habitait Brassens. Nicolas a grandi à Saint-Ouen, rue des Rosiers, derrière les puces, en trainant aussi de l’autre côté du périphérique, dans le 18e. Blaise vit aujourd’hui dans un ancien quartier artisan, entre la rue des Haies, la rue des Vignoles et la passante rue d’Avron. En exil dans ce 20e arrondissement que l’écrivain Gérard Mordillat a quitté, lui, pour le 11e, il retrouve peut-être le Paris populaire de son enfance. Blaise se souvient de ses virées à Montparnasse, pour aller au ciné ou à la patinoire, et de ce magasin de photo d’occasion devant lequel il passait voir s’il n’y avait rien à chiner.

Ce goût des faubourgs se matérialise par des symboles particulièrement forts – le bar tabac et son avatar contemporain, le kebab, troquets incertains posés au rez-de-chaussée d’immeubles souvent courts sur pattes.

Les bars-tabacs disparaissent ou passent de mains aux mains, du Bougnat au Kabyle, du Kabyle au Chinois – tandis que ces chichas, kebabs et sandwicheries, devenus un lieu commun du rap, rappellent une revendication du bastion urbain dont est familier Nicolas Pierre, puisqu’il a été inspiré à 18 ans en découvrant, sur la couverture du deuxième album d’Octobre Rouge, une maquette représentant le métro Château Rouge.

Leur imaginaire se nourrit aussi d’un univers cinématographique aux ambiances urbaines, Tchao Pantin et autres films des années 1980 pour Nicolas, un répertoire des années 1930-40, façon Julien Duvivier, pour Blaise – et peut-être ont-ils, comme références communes, Taxi Driver ou Il était une fois en Amérique.

Capture d’écran Google Maps de la rue des Poissonniers, angle rue Polonceau @J.Barret

Capture d’écran Google Maps de la rue des Poissonniers, angle rue Polonceau @J.Barret

Donner à voir le monde réel, loin du flou artistique et du postmodernisme

La minutie et le défi technique

Au-delà de cette matière tangible, urbaine et populaire qui nourrit leur inspiration, Blaise et Nicolas ont une commune inclination pour le challenge technique qu’implique la mission de reproduire le réel au plus près. Un travail d’une très grande minutie nait de cette aspiration, par l’assemblage d’éléments de décor indiscernables au premier regard (une minuscule grille sur le pas d’une porte dans une maquette de Nicolas, des mégots et d’anciens tickets de métro au sol d’une photo de Blaise). L’un et l’autre manient la miniature avec un degré de précision étranger au commun des mortels.

Est-ce une coïncidence ? Ils ont tous les deux un brevet de technicien : Nicolas est passé par le lycée d’arts graphiques Corvisart, situé juste à côté de l’école Estienne qu’a intégrée Blaise en 3e, à l’époque où c’était encore possible.

Les maquettes de Nicolas sont réalisées à l’échelle du modélisme ferroviaire, dite HO, à 1/87e, suivant un processus où l’attention est soutenue par une patience assidue : un immeuble détaillé lui prend environ un mois de travail. Cette minutie artisanale a plusieurs effets. En premier lieu, elle engendre une certaine satisfaction du travail accompli. Ensuite, elle permet à ses praticiens de se démarquer de leurs concurrents, à une époque où tout le monde peut capturer un paysage à l’aide d’un téléphone portable. Nicolas réalise ses miniatures avec du carton plume, du papier, des éléments de récupération, quand Blaise compose ses Stories à partir d’éléments qu’il a préalablement photographiés sous tous les angles et archivé par catégories d’objets, de matières, de lieux. Quant à la série Red lights, elle procède d’un subtil assemblage de lumières rendues par différents temps de pose, selon la matière, du sol au néon. Résultat : une représentation de faubourgs quasi onirique, tel qu’ils apparaissent dans les albums de Tardi adaptés de Léo Mallet.

L’un et l’autre ont pour l’ambition de donner à voir le monde le plus distinctement possible, loin d’un flou artistique parfois à l’œuvre dans l’art conceptuel et postmoderne, guidés toujours par une exigence technique, le goût de la chasse aux lieux magnétiques et le soin du détail. D’un certaine manière, ce sont deux prestidigitateurs qui manient des armes exigeant une maitrise rarement observée chez leurs contemporains : l’infiniment petit et des jeux de lumière et d’illusion, pour produire un réel plus frappant que la réalité. Une magie dont le spectateur aurait tort de chercher à percer les ressorts cachés.

Le rapport au temps

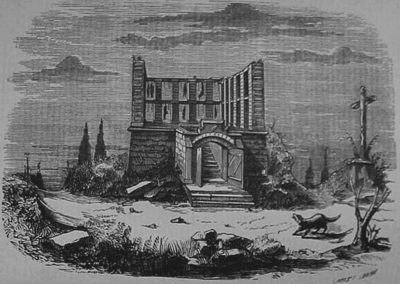

A l’heure de la gentrification et du renouvellement urbain, on peut éprouver une bouffée de nostalgie en voyant chaque jour disparaitre les formes et la substance de la ville d’hier : cette conscience aigüe de l’évanescence des choses, Blaise et Nicolas la rendent palpable en choisissant de mettre en scène ce moment de basculement où les immeubles disparaissent. Ancrés dans l’imaginaire de deux époques distinctes, tous deux interviennent au moment de cette disparition, à moins que ce ne soit juste avant ou juste après. Si Nicolas vit de plain-pied dans la culture populaire actuelle, entre rap et kebabs, on peut imaginer Blaise dans une de ses Stories, twistant dans une cave ou sifflant un cognac au zinc d’un méchant rade. Nicolas témoigne de ce qui va disparaître quand Blaise fantasme ce qui a déjà disparu pour le récréer embelli, comme ceint d’un halo onirique, irréel.

Pourtant, ils s’inscrivent l’un et l’autre dans la démarche documentaire d’Atget, réhabilité par Man Ray et les surréalistes, qui a passé l’essentiel de sa vie à prendre des photos de Paris avec une exhaustivité quasi obsessionnelle – nous donnant accès à une iconographie considérable sur la capitale à la fin du 19e siècle. Blaise a documenté le réel et en a rangé les différents éléments dans des dossiers : quantités de photos de rues, de murs, de fenêtres, de voitures, de vêtements civils ou militaires qui souvent n’existent plus. Les maquettes de Nicolas, au-delà du défi technique, renvoient à la ville de son enfance, dont il voit disparaître les derniers vestiges – et avec eux, les êtres humains qui vivaient ou travaillaient en ces lieux.

Dans la Grèce classique, l’art cherchait à imiter la nature et à reproduire l’apparence des choses telles qu’on les voit. C’est à cette esthétique de la mimesis, au fond, que renvoie l’artisanat de Blaise Arnold et Nicolas Pierre. A travers leurs visions nourries par un sens affirmé du détail, ils nous donnent à voir cette réalité qu’ils perçoivent, en produisant un effet de réel qui est sans doute le propre de l’œuvre d’art.

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-3

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-3

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-9

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-9

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-10

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-10

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-17

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-17

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-14

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-14

Tabac du Rhin Paris XIX Série Red Lights @Blaise Arnold

Tabac du Rhin Paris XIX Série Red Lights @Blaise Arnold

Le Cantal Paris XX Série Red Lights @Blaise Arnold

Le Cantal Paris XX Série Red Lights @Blaise Arnold

La Halte des Taxis Paris XIII Série Red Lights @Blaise Arnold

La Halte des Taxis Paris XIII Série Red Lights @Blaise Arnold

La Passerelle Villeneuve Saint Georges Série Red Lights @Blaise Arnold

La Passerelle Villeneuve Saint Georges Série Red Lights @Blaise Arnold

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-15

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-15

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-16

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-16

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-12

Maquettes de travail de Nicolas Pierre @Nicolas Pierre-12

Fier d’avoir pu inspirer Nicolas dans la confection de ses maquettes son travail est au top et l association avec Blaise est juste parfaite bravos

Ahah merci pour ton commentaire. En octobre 2004, je vous avais interviewés dans The Source France, Grain de Caf et toi, pour la sortie de ce 2e album, « Là où ça fait mal », dont j’avais aussi rendu compte dans le magazine.

Bon travail, tous mes compliments.

Jacques HENNEQUIN

J.H.3D – Maquettes de Jardins et de Paysages