Perec, Paris : l’usage de la ville

« Faut que j’aille voir avant que tout ça ne disparaisse »

Raymond Queneau, Courir les rues

Explorer le territoire, décrire la ville, chercher de nouveaux moyens de la parcourir : la démarche d’Autour de Paris s’inscrit dans la trajectoire de Georges Perec. Il était donc naturel de rendre hommage à l’auteur d’Espèces d’espaces et de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, à l’occasion de la publication d’un livre minutieux de Denis Cosnard sur Le Paris de Perec.

Publié le 17 décembre 2022

Perec est l’écrivain dont l’œuvre est la « plus intimement liée à Paris », écrit dans son nouveau livre le journaliste et critique Denis Cosnard, par ailleurs spécialiste de Patrick Modiano. Il est vrai que le travail de Perec, placé sous le signe de l’absence et de la présence, est lié à cette ville à laquelle il s’est raccroché lorsque sa famille disparaissait : le père tué au front, la mère déportée à Auschwitz, il est élevé par un oncle et une tante dans les beaux quartiers de Passy. Mais son histoire commence rue Vilin, Paris 20e. Jadis, cette voie dont il ne reste aujourd’hui qu’un moignon, sinuait depuis la rue des Couronnes jusqu’à un escalier menant à la rue Piat, offrant l’un des beaux panoramas sur Paris, Montmartre et la Tour Eiffel. Depuis les travaux de démolition du quartier dans les années 1970 et 80, il n’en reste rien. Si vous y allez aujourd’hui, vous verrez un grand espace vert, le parc de Belleville. Le carrefour, disparu, formé par la rue Vilin et la rue Piat est un lieu chargé en pittoresque parisien. Pas étonnant qu’il orne la couverture de Belleville au cœur de Clément Lépidis, ou qu’il serve de décor à Casque d’or de Becker, aux Jeux dangereux de Pierre Chenal et au Farceur de Broca, comme le dévoile un article de la Revue d’histoire du cinéma consacré à « Belleville à l’écran ».

Perec n’est pas qu’un écrivain de l’espace. C’est d’abord un spécialiste du jeu de langage, de la manipulation du signifiant graphique et sonore. A une époque où ce n’était pas la mode, il a introduit l’atelier d’écriture à L’Ouvroir de littérature potentiel (OuLiPo), ce groupe d’écrivains et de chercheurs fondé en 1960 par François Le Lionnais et Raymond Queneau. Perec détient quelques records, qui ne sont pas ceux des Olympiades dystopiques imaginées dans W ou le Souvenir d’enfance. Oulipien coopté en 1967, il a composé en français le plus long palindrome (1 247 mots et 5 566 lettres) et le plus long lipogramme (La Disparition, 320 pages sans la lettre « e »). Il est aussi l’auteur d’un exercice de style méconnu où foisonnent les figures de rhétorique, Quel petit vélomoteur à guidon chromé au fond de la cour ? Mais c’est à l’arpenteur de la ville qu’on s’intéresse ici. A ce passionné de l’escapade et du territoire dont il est un « usager ». A cet écrivain obsessionnel capable de calculer la disposition de son corps dans l’espace selon les points cardinaux, longitude, latitude, altitude, comme il l’envisage à l’occasion d’une séance chez son psychanalyste JB Pontalis, rue du Bac. Il cultive un fétichisme des chiffres, comme André Breton qui s’invente une date de naissance mythifiée à partir de ses initiales (A-B) dont il interprète le tracé de manière numérale (17-13). Perec, lui, est né le 7-03-1936. Aussi pressent-il le moment où il aura 37 ans, le 7-3-73, avec une acuité particulière. Autre chiffre fétiche, le 11, marquant la date de la disparation de sa mère, le 11 février 1943.

« La rue Vilin est un lieu poignant, le symbole même de la disparition »

Le « trou » de la rue Vilin

Dans En remontant la rue Vilin, film perequien et mémoriel sorti en 1992, soit dix ans après la mort de Perec et quatre ans après la réalisation du parc de Belleville, Robert Bober retrace l’histoire de la rue Vilin. Celui qui avait recueilli avec Perec les Récits d’Ellis Island reconstitue la rue comme un puzzle, numéro par numéro, image par image, en mêlant des photos anonymes à des clichés de Willy Ronis et Doisneau. Il analyse avec une précision millimétrique l’enseigne du salon de la mère de l’écrivain, « coiffure de dames », à partir d’un cliché de la façade à l’inscription passée. De même, dans Le Paris de Perec, Denis Cosnard tente de reconstituer, en une frise à la fois géographique et chronologique, la vie entière de Perec envisagée dans son rapport à Paris.

A partir du « trou de la rue Vilin » qui remplace les immeubles disparus, toute l’œuvre de Perec se place sous les auspices de deux notions emblématiques, note l’auteur : le vide et le faux. Ce qui implique des coupes sombres dans son histoire. Mais aussi, ce qui est rarement noté à son propos, des erreurs factuelles qui sont à la fois le lot de tout scripteur dont la mémoire défaille et les traits constitutifs d’une esthétique romanesque. Cela peut paraître surprenant de la part d’un écrivain si pointilleux, voire obsessionnel dans sa passion des nomenclatures, n’épargnant en apparence aucun détail lorsqu’il projette de décrire le réel. Ainsi, dans Espèces d’espaces, œuvre au titre extraordinaire, il affirme à tort que la population de Bagnolet est bien inférieure à celle d’Annecy, appelle « rue du Paradis » la rue de Paradis et se trompe sur l’énumération des sept collines de Paris, confondant et oubliant certaines.

« La rue Vilin est un lieu poignant, le symbole même de la disparition »

Heureux dans la ville

Car si Perec est un auteur parisien, à la différence de Queneau, sa connaissance de la capitale n’est pas exhaustive : « Je ne connais évidemment pas toutes les rues de Paris », écrit Perec à la page 115 d’Espèces d’espaces. Et il semble qu’il maîtrise moins son sujet que le Queneau de « Connaissez-vous Paris ? », cette rubrique lancée en novembre 1936 dans L’Intransigeant, grand quotidien à l’époque, où l’auteur de Zazie pose chaque jour trois question sur les « particularités curieuses de notre ville » aux lecteurs qui découvriront les réponses dans l’édition du lendemain. Ainsi, entre 1936 et 1938, Raymond Queneau « examine maison par maison toutes les rues des dix premiers arrondissements » au fil de 1000 questions, au cours d’un voyage intramuros qui lui donnera « l’impression d’avoir fait le tour du monde ».

Mais Perec et Queneau n’ont pas la même appréhension du territoire. Si la visée de Queneau est exhaustive, celle de Perec cherche cet infra-ordinaire inaperçu, tapi au fond des choses ou présent en filigrane, comme en témoignent, dans un registre plus réaliste et littéraire, les livres de Jean Rolin. De même qu’il ne cesse de relire les mêmes livres, Perec revient toujours aux mêmes endroits, quand Queneau vise la connaissance de Paris d’une manière plus encyclopédique ou exploratoire. Et sur l’odonymie, cette branche de la toponymie qui s’intéresse aux noms de voies, Perec semble moins précis que Roubaud, qui indique dans La forme d’une ville l’appellation exacte de la place et du boulevard de Clichy.

Il y a aussi une vertu thérapeutique à l’usage de la ville pour le garçon sans passé, coupé de sa généalogie, et d’ailleurs pour tout enfant perdu ou meurtri. C’est la même euphorie qu’éprouve Patrick Modiano en marchant dans les rues de Paris à vingt ans, enfin dépris de la folie familiale (Un Pedigree). Après l’absence de ses parents, l’indifférence et le manque d’affection, c’est là qu’il éprouve pour la première fois un sentiment de bonheur, sur les pas de Queneau. « J’ai lu que les moments où Queneau avait été le plus heureux, c’était quand il se promenait l’après-midi parce qu’il devait écrire des articles sur Paris pour l’Intransigeant. […] Comme Queneau, je n’étais vraiment moi-même que lorsque je me retrouvais dans les rues [de Paris] (…). » Heureux, apaisé, inclus dans la ville, faisant corps avec un terrain qui guérit de l’enfance.

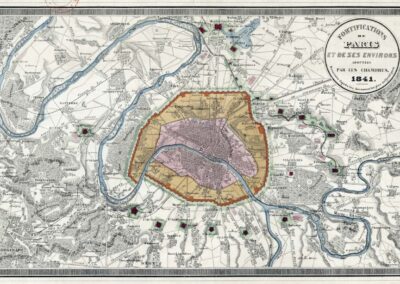

Une bio-géographie de Perec

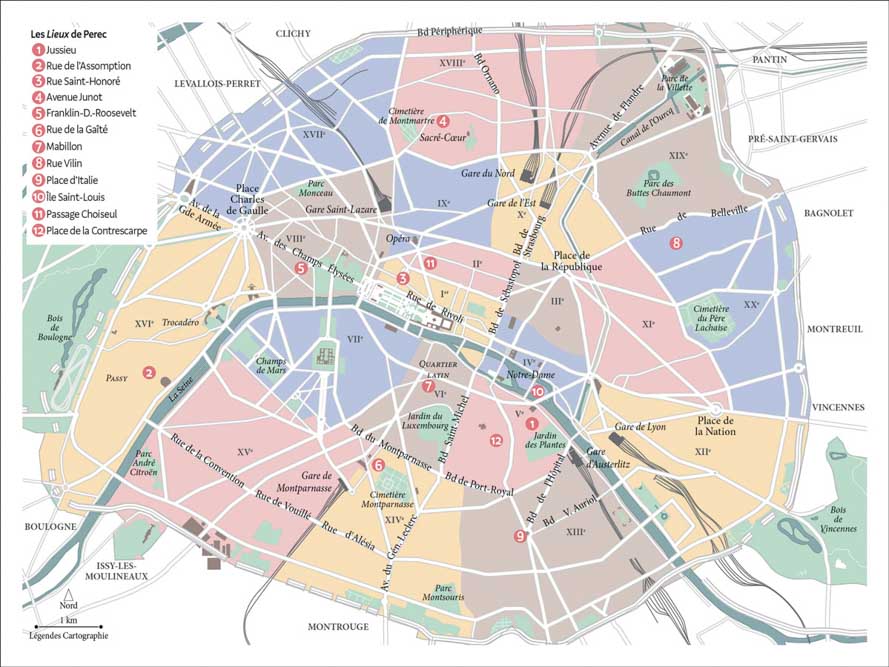

La géographie parisienne de Perec est assez uniformément répartie sur le territoire de la ville, comme en témoigne la carte du projet Lieux, demeuré inédit jusqu’à cette année 2022 où il a été édité à la fois en livre et sous la forme d’un site web interactif. A douze endroits et sur une douzaine d’années, il s’agissait pour Perec de mettre à l’épreuve « la trace d’un triple vieillissement », pour exercer une triple mémoire : celle des lieux eux-mêmes, celle de ses souvenirs et celle de son écriture. Entre 1969 et 1980, il avait ainsi projeté de décrire une fois par an, aussi bien sur le vif que de mémoire, la rue Vilin, la rue de l’Assomption, ou la rue de la Gaîté. Finalement, il abandonne le projet en 1975.

Dans le prolongement de Lieux, précédé de la réédition, début 2022, d’Espèces d’espaces par Jean-Luc Joly, le livre de Denis Cosnard, remarquablement illustré, est une enquête historique et géographique sur les lieux où Perec a vécu, écrit, aimé – sans oublier les lieux qu’il a créés dans son œuvre, notamment cet immeuble haussmannien décrit en coupe transversale dans La Vie mode d’emploi, inspiré de la fabrique de perles du grand-oncle Bienenfeld, rue Lafayette, où il faut trier, classer… à la manière d’un programme perequien. Perec invente la rue Simon-Crubelier dans le 17e, où il recrée un immeuble entier, divisé en 99 chambres. Faute d’avoir une histoire, il bâtit « une maison de mots », écrit Jean-Luc Joly en postface de la nouvelle édition d’Espèces d’espaces. N’écrit-on pas pour laisser une trace, pour combler le vide de l’absence et de la mort ?

A la lecture du Paris de Perec, on peut reconstituer une bio-géographie de l’auteur, dont voici quelques jalons :

Belleville

– La maison d’accouchement des Uzelson, au 6 rue de l’Atlas, où il serait né, disparue comme le trou de la rue Vilin.

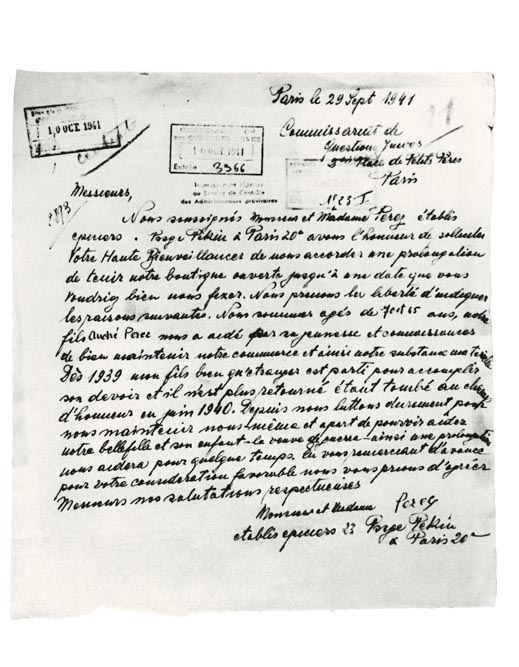

– La rue Vilin et ses alentours, qui constituent le « ghetto de Belleville », où vivent d’autres juifs d’origine polonaise, disparu et remplacé par le Parc de Belleville, où il passe les cinq premières années de sa vie. Les grands-parents vivent au 1, rue Vilin, les parents au 24, où la mère installe son salon de coiffure. Son père meurt au front en juin 1940, sa mère est déportée en février 1943 de Drancy à Auschwitz d’où elle ne reviendra pas. Ses grands-parents se verront dépossédés de leur boutique, malgré une supplique de Rose Perec adressée au Commissariat général aux questions juives et demandant l’autorisation de poursuivre l’exploitation de son épicerie, document inédit retrouvé par Denis Cosnard.

– L’école de la rue des Couronnes, toujours présente, à côté de la bibliothèque municipale Couronnes, au dessus de la Petite Ceinture ferroviaire.

– En 1945, de retour de l’Isère, Georges arrive rue de l’Assomption, chez les Bienenfeld, son oncle, sa tante, et leurs deux filles plus âgées que lui, descendants d’un grand oncle qui a fait fortune dans les perles.

L’ouest parisien

– Années collège au lycée Claude-Bernard, Paris 16e, où enseigne un prof de géographie nommé Louis Poirier (alias, dans le monde littéraire, Julien Gracq, autre écrivain du territoire).

– Fugue, à onze ans, jusqu’au Rond-Point des Champs-Élysées, après quoi il ira consulter Françoise Dolto qui remarquera que s’il perd tout le temps ses affaires, c’est qu’il est lui même perdu. Il en tirera la substance d’une nouvelle, Les Lieux d’une fugue.

– Lycée à Étampes, en Essonne, rare parenthèse non parisienne dans sa vie.

Études au quartier latin

– Hypokhâgne au lycée Henri-IV, en plein quartier latin.

– Il commence des études de sociologie à la Sorbonne, assez vite avortées, car il passe son temps dans les bars, à boire et à jouer au flipper, appelé alors billard électrique, qu’il fait incessamment tilter. A cette époque, il cherche à lancer avec ses amis une revue pour refonder le marxisme, La Ligne générale, qui ne verra pas le jour.

Ses appartements

– A six mois d’intervalle, il occupe deux chambres de bonne rue Saint-Honoré, ce qui lui donne la matière d’Un homme qui dort, adapté à l’écran par Bernard Queysanne.

– Le petit appartement du 5 rue de Quatrefages, 5e, payé par sa tante avec l’argent provenant des pensions versées après la mort de ses deux parents. Il s’y installe avec Paulette à 23 ans et cela lui servira de modèle pour Les Choses.

– 92 rue du Bac, son premier appartement à lui, acheté avec l’argent du prix Renaudot.

– 53 rue de Seine, son 2e appartement.

– En 1972, triple pendaison de crémaillère avenue de Ségur, avec deux amis qui occupent des appartements voisins.

Des bars

– Il passe beaucoup de temps dans les cinémas de la rue de la Gaîté, à côté de chez son ami Jacques Lederer, qu’il a rencontré au collège d’Etampes en 1953.

– Fréquente le Café la Petite Source, à ne pas confondre avec le Café La Source, boulevard Saint-Michel, où Breton et Soupault écrivirent une partie des Champs Magnétiques, en mai et juin 1919.

– Il retrouve ses copains au restaurant la Bucherie, 41 rue de la Bûcherie, 5e, avec vue sur Notre-Dame.

– Son café préféré, c’est le bar du pont Royal, fréquenté par les auteurs Gallimard, rue de Montalembert.

Le boulot

– A la bibliothèque de l’Arsenal, il est employé comme assistant documentaliste, poste qu’il transformera en « sous-bibliothécaire adjoint à temps partiel » dans La Vie mode d’emploi.

– Son premier emploi, le seul qui l’occupera pendant 17 ans, c’est celui de technicien 2B dans un laboratoire du CNRS, 45 rue des Saints-Pères, ce centre de recherches qui déménagera à deux reprises, d’abord à l’hôpital Saint-Antoine, puis à Gif-sur-Yvette (Essonne).

– Pendant dix ans, il écrit, tente de publier, propose des manuscrits systématiquement refusés jusqu’au roman Les Choses, qui obtient le prix Renaudot en 1965. Il achète alors un deux-pièces 92 rue du Bac. De même, il lui faudra attendre le prix Médicis de La vie, mode d’emploi pour quitter son poste de documentaliste au CNRS, à 42 ans.

Deux lieux symboliques : mère disparue et retrouvée

– La Gare de Lyon, lieu de mémoire, mausolée de sa mère qu’il a quittée sans pleurer un jour de printemps 1942, quand il est envoyé dans une famille à Villard-de-Lans, en Isère. Elle quitte Paris, déportée de la gare de Lyon le 11 février 1943.

– Le cœur de Paris, celui en lequel Perec revit et trouve une consistance géographique, c’est la place de la Contrescarpe (l’autre côté de l’escarpe, du fossé de l’enceinte Philippe Auguste) qui fut pour lui « quelque chose comme une mère patrie » dans Lieux. Jute à coté, il fréquente au 5 rue Blainville, le Foyer des Amis tunisiens, devenu un cinéma où il découvre 2001 L’Odyssée de l’Espace, puis un théâtre, successivement Le Triomphe, la Comédie Contrescarpe et La Contrescarpe.

– Aujourd’hui, la rue Georges-Perec se dissimule dans le quartier de la Campagne à Paris, à la porte de Bagnolet, cette ville qu’il croyait si peu peuplée. Et, tout comme la rue Vilin, la rue Perec mène à un escalier.

Jeux

Au-delà d’être un cruciverbiste hors pair, Perec s’est illustré en virtuose dans presque tous les jeux de langage : palindromes, carrés magiques, anagrammes, boules de neige – autant de procédés qu’on retrouve référencés et expliqués sur cette page de l’ouvroir de littérature potentielle.

Denis Cosnard cite 21 exemplaires du supplément parisien de Télérama, où Perec invente des jeux de lettres : parcourir le 7e arrondissement en empruntant des rues commençant par la lettre S, passer de Paris à Turin en changeant chaque fois une lettre, ou n’emprunter que des rues avec des noms d’oiseaux. Il ne s’agit cette fois pas de grilles de mots croisés, mais de jeux plus créatifs qui peuvent être mis en application dans le monde réel.

« Perec n’était pas un écrivain à vouloir faire passer un « message » »

Comment arpenter la ville

« Comment décrire ? Comment raconter ? Comment regarder ? », demande Perec dans Récits d’Ellis island (1980). Et j’ajoute : Comment arpenter ?

Au lecteur désireux de redécouvrir sa ville, Espèces d’espaces fournit un certain nombre de pistes pour appréhender l’espace urbain d’un œil neuf :

= > faire l’inventaire de ce que l’on voit, comme il en donne la méthode dans l’extrait reproduit en bas de cette page ;

= > appliquer la contrainte oulipienne à la ville et au territoire. Par exemple, « trouver un trajet qui, traversant Paris de part en part, n’emprunterait que des rues commençant par la lettre C » (Espèces d’espaces) ;

= > errer au hasard, sur les grands boulevards. Se laisser porter, comme Breton dans Nadja, « de la République et la Madeleine, de la Madeleine et la République » (Un homme qui dort).

« Tu n’es pas perdu, tu n’es pas pressé », écrit Perec dans Un Homme qui dort (1967), adapté à l’écran par Bernard Queysanne en 1974. Le monologue d’un étudiant désoeuvré qui se laisse vivre, lente dérive sur une coquille de noix, au fil des heures égales. « Tu marches ou tu ne marches pas », « Tu t’assieds, tu t’étends, tu restes debout », « Tu traverses la rue, tu traverses la Seine ».

Pour penser la ville, Perec nous invite à « cesser de penser en termes tout préparés, oublier ce qu’ont dit les urbanistes et les sociologues ». Sous entendu : l’invention, ici comme ailleurs, naît de la contrainte. Et, comme le dit Eric Hazan, il n’y pas de pas perdus.

* * *

Entretien avec Denis Cosnard, auteur du Paris de Perec

La ville mode d’emploi

« Perec a utilisé la ville comme terrain de jeu, d’expérience littéraire »

Comment avez-vous découvert l’œuvre et le personnage de Georges Perec ?

J’ai découvert Perec en 1978, à la publication de La Vie mode d’emploi, grâce à mon prof de français de 3e, qui nous avait recommandé cette lecture. Grâces lui soient rendues ! J’étais adolescent. J’ai été ébloui par l’originalité, la liberté, le plaisir qui sort de ce « roman », et j’ai commencé à lire tout ce que je trouvais de Perec. Je lui ai écrit, il m’a répondu très gentiment. J’aurais adoré entretenir une correspondance avec lui. Il a hélas eu le mauvais goût de mourir peu après ce premier échange. Je ne l’ai pas lâché pour autant. Depuis quarante ans, les textes de Perec continuent à me nourrir.

Qu’est-ce que vous intéresse chez lui, au point d’avoir contribué à fonder l’association qui porte son nom ?

Juste après la mort de Perec, en 1982, j’ai participé avec bien d’autres à la création de l’association Georges Perec, devenue un centre qui fait rayonner son œuvre. C’est une œuvre riche, multiforme, où l’on découvre de nouvelles choses à chaque lecture. Une sorte de puzzle, pour reprendre une métaphore qu’il aimait beaucoup. Elle comporte des romans, des essais, du théâtre, des films, des scénarios, des poèmes, des mots croisés, des textes inclassables… Il a fallu du temps pour réunir toutes ces pièces, reconstituer plus ou moins le puzzle, et mesurer l’importance de l’ensemble. Ce qui est fascinant, c’est à quel point des pièces a priori très éloignées se rejoignent en fait parfaitement. Une farce comme Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la cour ?, par exemple, comporte des allusions cachées à la mort de Cyrla, la mère de Perec. Elles n’ont été découvertes que bien après la disparition de Perec. De même, il a fallu des années pour saisir que La Disparition, justement, n’était pas seulement un jeu oulipien, où Perec s’amusait à écrire sans la lettre « e », mais qu’il évoquait aussi la disparition d’« eux », les siens, donc la Shoah.

Quelles sont les activités de l’association Georges Perec ?

Installée à la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris, elle dispose d’un précieux fonds, notamment de manuscrits, qu’elle met à la disposition des chercheurs. Elle aide aussi tous ceux qui ont besoin d’elle pour organiser des expositions, des colloques, etc. C’est une mine !

« Une œuvre riche, multiforme, où l’on découvre de nouvelles choses à chaque lecture »

« Impossible de trouver un auteur dont l’œuvre est plus intimement liée à Paris », écrivez-vous. En quoi l’œuvre de Georges Perec est-elle parisienne ?

Elle l’est intimement parce que Perec ne s’est pas contenté de passer l’essentiel de sa vie à Paris. Il en a fait le décor de la plupart de ses textes et de ses films, mais surtout, il a fait de cette ville un matériau privilégié pour son travail d’écrivain. Il suffit de lire les titres de ses textes : Lieux, Les Lieux d’une fugue, Les Lieux d’une ruse, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, Espèces d’espaces…

En quoi l’est-elle davantage que celle d’autres écrivains, comme Queneau ou Aragon par exemple ?

Paris est une ville essentielle pour Aragon et Queneau, un auteur d’ailleurs majeur pour Perec, un de ses pères en littérature. Mais seul Perec a, à ce point, utilisé la ville comme terrain de jeu, d’expérience littéraire, comme pour le chantier de Lieux, enfin publié en 2022.

Le sous-titre de votre livre, « la ville mode d’emploi », laisse entendre que la démarche de Perec vise à comprendre le fonctionnement ou « l’usage » de la ville. En quoi consiste ce mode d’emploi ?

Perec se présentait comme un « usager de l’espace » parisien, curieux d’en comprendre le fonctionnement. Il fournit dans Espèces d’espaces plusieurs modes d’emploi possibles de Paris. Il conseille par exemple de s’installer à une terrasse de café, de sortir un carnet, et de noter tout ce que l’on voit. L’ordinaire, et surtout l' »infra-ordinaire », ce à quoi on ne prête plus attention tant cela semble banal, et qui pourtant constitue le tissu même de la ville. Excellent exercice !

Au prisme de son œuvre, quelles méthodes transparaissent pour arpenter la ville ?

Dans la lignée des situationnistes, il propose aussi de faire un pas de côté, de dévier par rapport à nos itinéraires habituels. Par exemple en imaginant un parcours empruntant uniquement des rues dont le nom commence par une lettre donnée de l’alphabet.

Lieux, cette œuvre posthume et inachevée de Perec, projet commencé en 1969 et abandonné en 1975, vient de sortir, à la fois en format numérique et en livre. Qu’apporte la version numérique ?

Elle permet justement de varier les parcours dans ce chantier incroyable qu’est Lieux. Dans la version numérique, le lecteur n’est pas obligé de suivre l’ordre chronologique d’écriture des textes, celui retenu dans la version papier. Il peut par exemple lire à la suite toutes les descriptions de la rue Vilin, ou tous les textes écrits en février d’années différentes. Perec aurait adoré ce foisonnement de lectures possibles !

Les douze lieux choisis par Perec correspondent-ils à sa géographie personnelle, à la géographie de son œuvre, à celle d’un moment de sa vie ? Comment s’organisent-t-ils ?

Georges Perec avait choisi 12 lieux qui le touchaient d’une façon ou d’autre autre : la rue Vilin où il avait passé sa petite enfance, la rue de l’Assomption où il avait vécu juste après guerre, l’île Saint-Louis où vivait la femme avec laquelle il venait de rompre et dont il restait amoureux… Mais comme toujours avec lui, ce n’est simple qu’en apparence. Il y a des lieux cachés ! Certains lieux retenus dans la liste officielle des 12 en cachent d’autres. Par exemple, la rue de la Gaîté dissimule en partie la villa Seurat, un peu plus loin dans le 14e arrondissement, où se trouvait son psychanalyste.

Et si vous ne reteniez qu’un seul lieu pour, sinon caractériser, du moins évoquer Perec ?

La rue Vilin. C’est le lieu le plus poignant. Le symbole même de la disparition : la rue disparue d’une famille disparue. Toutes les maisons ont été rasées, y compris celles où les parents, les grands-parents de Perec ont vécu avant d’être tués, exterminés pour plusieurs d’entre eux dans les camps nazis.

« Perec se présentait comme un « usager de l’espace » parisien, curieux d’en comprendre le fonctionnement »

A propos de la clinique disparue de la rue de l’Atlas, vous écrivez que « l’histoire de Georges Perec se trouve d’emblée marquée par le faux et le manque, deux traits majeurs de son œuvre ». C’est donc que les données qu’il relate sont parfois inexactes ?

Bien sûr. L’ « histoire avec sa grande hache » a coupé Perec de son enfance, et, adulte, il n’a longtemps pas su où il était né, où se trouvait l’épicerie de sa grand-mère dans laquelle se situe pourtant un de ses souvenirs décisifs, etc. Alors, avec la meilleure volonté du monde, il écrit parfois des choses inexactes. Comme nous tous, non ? Pour ce livre, j’ai plongé dans les archives, et retrouvé quelques pièces du puzzle familial de Perec qu’il ignorait lui-même. Notamment l’histoire bouleversante de l’épicerie Perec, « aryanisée », c’est-à-dire prise de force à sa grand-mère Rose par les autorités, malgré ses suppliques. Ou encore l’histoire de son oncle Abraham, arrêté à deux reprises pendant la guerre, et emprisonné à la Santé avant d’être déporté.

Comment l’absence et le manque constitutifs de son histoire nourrissent-ils son ancrage géographique et sa création littéraire ?

L’absence et le manque liés à son histoire personnelle, celle d’un enfant d’immigrés, orphelin de la Shoah, sont, de façon parfois souterraine, au cœur de son travail, de son désir d’écriture. Il utilise l’encre de son stylo pour retrouver ses souvenirs enfouis, et s’ancrer dans Paris.

Comment les lieux où Perec est passé et où il a vécu lui ont-ils servi de modèles pour ses livres (ses chambres de bonne rue Saint-Honoré, l’immeuble Bienenfeld de la rue Lafayette…) ?

Comme tout bon écrivain, Georges Perec a utilisé sa vie et celle de ses proches comme premier matériau de construction littéraire. Les chambres de bonne où il a déprimé se retrouvent dans Un homme qui dort. L’immeuble dont était propriétaire l’homme fortuné de la famille, rue Lafayette, est l’un des modèles de celui au centre de La Vie mode d’emploi. Et ce n’est que le début de la liste…

Quel est aujourd’hui l’héritage de l’œuvre de Perec dont l’époque pourrait tirer profit ?

Perec n’était pas un écrivain à vouloir faire passer un « message »… et c’est sans doute une des raisons pour lesquelles son œuvre nous parle, nous surprend encore aujourd’hui. Peut-être peut-on simplement reprendre la citation de Jules Verne qu’il avait placée en exergue de La Vie mode d’emploi : « Regarde de tous tes yeux, regarde ! » Il y a tant de choses que nous ne savons ou que nous ne voulons pas voir…

***

A la page 91 d’Espèces d’espace, Perec donne explicitement une méthode pour appréhender la ville :

« Travaux pratiques

Observer la rue, de temps en temps, peut-être avec un souci un peu systématique.

S’appliquer. Prendre son temps.

Noter le lieu : la terrasse d’un café près du carrefour Bac-Saint-Germain

l’heure : sept heures du soir

la date : 15 mai 1973

le temps : beau fixe

Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe ?

Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir.

Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n’a pas d’intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne.

La rue : essayer de décrire la rue, de quoi c’est fait, à quoi ça sert. Les gens dans les rues. Les voitures. Quel genre de voitures ? Les immeubles : noter qu’ils sont plutôt confortables, plutôt cossus ; distinguer les immeubles d’habitation et les bâtiments officiels.

Les magasins. Que vend-on dans les magasins ? Il n’y a pas de magasins d’alimentation. Ah ! si, il y a une boulangerie. Se demander où les gens du quartier font leur marché.

Les cafés. Combien y a-t-il de cafés ? Un, deux, trois, quatre. Pourquoi avoir choisi celui-là ? Parce qu’on le connaît, parce qu’il est au soleil, parce que c’est un tabac. Les autres magasins : des antiquaires, habillement, hi-fi, etc. Ne pas dire, ne pas écrire « etc. ». Se forcer à épuiser le sujet même si ça a l’air grotesque, ou futile, ou stupide. On n’a encore rien regardé, on n’a fait que repérer ce que l’on avait depuis longtemps repéré.

S’obliger à voir plus platement. »

Espèces d’espaces, 1974 (dans la nouvelle édition du Seuil, janvier 2022)

Formidable papier.