Le Ménilmontant de Gérard Mordillat

A l’occasion de la sortie de Quartiers de noblesse aux Editions du Sonneur, retour sur l’ancrage parisien de l’écrivain, cinéaste et poète Gérard Mordillat. Au fil d’un long entretien, cet ex-petit gars de Ménilmontant évoque son goût pour la littérature et son attachement au 20e arrondissement dont il ne s’éloigne presque jamais.

Publié le 18 juillet 2020

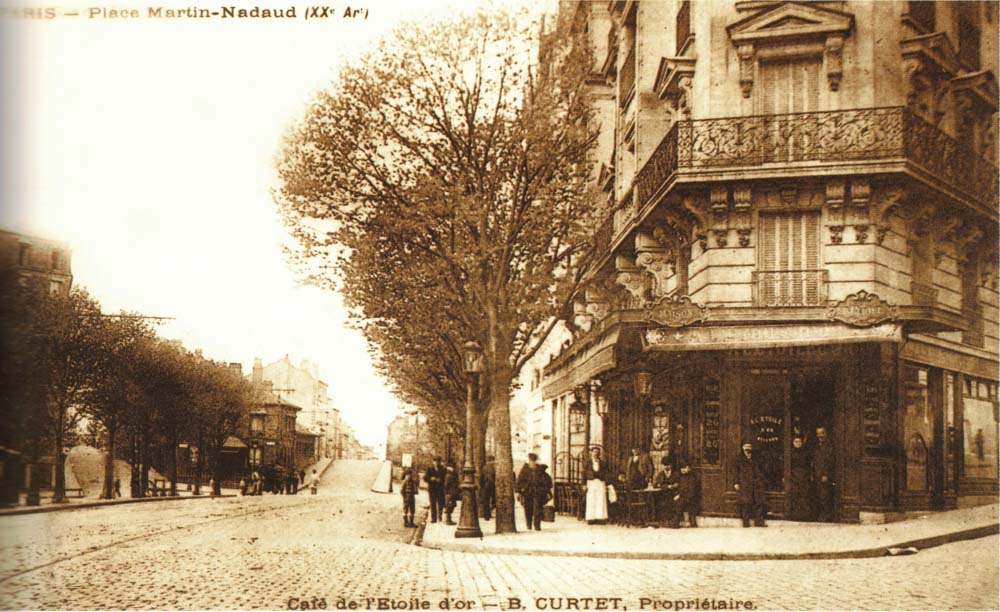

Il y a le « Ménilmontant » de Charles Trenet et de Maurice Chevalier, celui filmé par Albert Lamorisse dans Le Ballon rouge qui pourrait être le sien, et le quartier de la Banane scandé par le rappeur Moha la Squale. Entre temps, la ZAC des Amandiers a totalement reconfiguré la partie du 20e située entre la rue des Amandiers et le boulevard de Ménilmontant, avec cette barre d’immeuble en forme de banane d’où la zone tire son appellation.

Peut-on être un « écrivain social » ?

On dit de Gérard Mordillat qu’il est un écrivain engagé ou social, façon réductrice de ne pas envisager ses qualités proprement littéraires. Romancier, poète, cinéaste, ex-journaliste à Libé, homme de radio habitué de l’émission mythique de France Culture, Des Papous dans la tête, il s’intéresse en premier lieu à la littérature. C’est ainsi qu’il a entrepris un travail documentaire au long cours pour analyser la littérature chrétienne dans la série Corpus Christi, le discours patronal dans La voix de son maître, ou pour faire entendre la voix poétique dans deux de ses films sur Antonin Artaud. Vive la sociale et Cher frangin, adapté de ses livres, dévoilent son quartier et la Cité du 140 Ménilmontant. Ce faisant, il donne à voir un milieu absent de la production littéraire française, le monde ouvrier, comme en témoignent aussi Les vivants et les morts, long roman sur le sort des ouvriers d’une usine menacée, adapté en fiction télévisuelle, ou Mélancolie ouvrière, sur une pionnière du mouvement syndicaliste français. Mais cela ne fait pas de lui un écrivain social, d’autant qu’il ne croit pas au « sujet », même s’il entreprend de questionner le discours du pouvoir dans la lignée de L’ordre du discours de Michel Foucault.

Dénonçant la faiblesse de la critique littéraire actuelle, il regrette que ses romans ne soient pas jugés à l’aune d’un travail sur la langue. Ainsi, dans un long entretien avec la revue Contretemps, il évoque certaines prouesses de composition demeurées inaperçues, comme le fait d’avoir écrit entièrement au présent Les Vivants et les Morts, fort de réminiscences shakespeariennes. « La majorité des commentateurs étant issus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, ce qui ne répète pas les valeurs apparentes de la bourgeoisie est tellement exotique que ça doit être évidemment désigné. »

Celui qui a été ouvrier dans l’imprimerie très jeune se définit comme anarcho-syndicaliste : « Je me reconnais facilement dans cette tradition. Je n’arrive pas à être militant dans une organisation, c’est sans doute un défaut, mais j’ai du mal avec la nécessité militante qui force à faire un certain nombre de choses avec lesquelles on n’est pas forcément en accord. D’où l’anarcho-syndicalisme, à la fois initiative individuelle et solidarité totale avec les autres qui sont semblables à vous. »

Quant à être un écrivain engagé, Aragon répondait déjà à cette objection dans un entretien télévisé de septembre 1967, après la parution de Blanche ou l’oubli : « Je me mets toujours dans une colère folle quand on me dit que je suis un écrivain engagé. Je n’ai jamais été engagé, à aucune Saint-Valentin. Je ne suis pas un domestique. J’écris ce que je pense et il n’y pas besoin d’un adjectif nouveau pour exprimer le fait qu’on écrit ce qu’on pense. (…) La littérature est un événement, et le roman doit être considéré comme tel. L’événement n’est pas une chose préfabriquée. Cette littérature engagée dont on me parle m’a l’air d’une littérature préfabriquée ». Un soir, sur les Champs-Élysées, le vieil Aragon interpelle Gérard Mordillat par ces trois mots qui semblent résumer toute sa vie : « Je suis égaré ». « C’est le seul contact que j’ai eu avec Aragon et c’était inoubliable. »

« Du deux pièces où nous perchions, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous pouvions voir à droite, le Sacré-Coeur (…), à gauche, le rocher du zoo de Vincennes »

Le message de son père : « On peut écrire »

Gérard Mordillat aurait pu jouer dans Le Ballon rouge, puisqu’il avait 7 ans quand le film est sorti en 1958. D’ailleurs, une de ses grand-tantes apparaît à l’écran : « quand le môme court après le ballon, il passe par un petit passage et une grosse dame l’empêche de passer. » Tout comme Jean-Louis Celati, qui a consacré son dernier livre aux petits métiers de Paris, Les rois du pavé, il a connu un Paris aujourd’hui révolu (Rue des rigoles) : « Sur les coteaux herbeux de la rue des Pyrénées, près du pont, à côté de la villa Stendhal, j’ai vu brouter le dernier troupeau de chèvres de Paris. J’ai vu aussi l’attelage de chevaux noirs qui tirait la diligence du vin Postillon. J’ai connu les marchandes de quatre-saisons, les rémouleurs, les vitriers qui poussaient leurs cris dans la rue, les chiffonniers et les chanteurs à qui on jetait des pièces entortillées dans du papier journal ».

Enfant, Mordillat traîne toujours avec quatre ou cinq amis d’école. Un de ses potes a une formule frappante pour désigner, comme tout bon Parisien, ce qui existe indistinctement en dehors de Paris : « Pour Vantrou il y a Paris (au centre), Dache (quelque part plus loin) et Santa-Merde (partout ailleurs) ». Avec sa bande, il fréquente un bar, le Perroquet Vert, aujourd’hui remplacé par une crèche au début de la rue Malte-Brun, puis la Terrasse avenue Gambetta, et va écouter les nouveaux disques dans ce Prisunic de Pelleport, devenu un Monoprix.

Belleville et Ménilmontant sont ses quartiers de noblesse, qu’il identifie à une aristocratie populaire et ouvrière. Le langage de son père, serrurier à la SNCF, offre un précipité de la gouaille du quartier. Et même s’il n’a pas la grammaire ou l’orthographe requises par le bon usage, il lui transmet cet enseignement essentiel : « on peut écrire ». Sa mère, américaine, professeure à l’école Bertlitz, avait « une folie d’enseigner l’anglais à tout le monde », mais ne l’a pas transmis à ses enfants. Il a donc hérité de la langue de Belleville, « pas seulement un vocabulaire mais aussi une syntaxe » et une phonétique qui se prononce de « lagdan », plus grave que celle Montmartre où l’on parlait, dit-il, « dans le nez ». Cendrars rend hommage à cette langue de l’est parisien dans La Banlieue de Paris : « Je leur dois trop, jamais je ne pourrai oublier mes camarades de régiment qui en étaient presque tous du faubourg Saint-Antoine, de Ménilmontant et de Belleville, de la Bastille et de la Nation, de Picpus, et dont l’accent, le rire, les chansons, les bavardages, la blague, l’esprit m’ont appris ce beau langage imagé de Paris qui monte du cœur et coule de la bouche du peuple et qu’aucun écrivain contemporain ne sait employer naturellement. »

Mais la démarche de Gérard Mordillat ne procède pas de cette tradition d’écrivains marcheurs en quête de pittoresque comme Huysmanns, Cendrars, Léon-Paul Fargue ou Aragon qui arpentent rues et terrains vague avec l’œil du Paysan de Paris. Dans cette abondante littérature sur la capitale, il se sent plus proche d’Henri Calet, « pas un poil de gras et une ironie constante ». Enfant déjà, il croise beaucoup d’écrivains et d’artistes, notamment chez un peintre de Ménilmontant ami de son père, Daniel Pipart, avec la fille duquel il joue au ping-pong. « J’y ai croisé Prévert, un type adorable qui marchait au pastis double sans eau, alors qu’au même endroit on avait vu Mac Orlan, un vieux type antipathique. J’y ai rencontré aussi Édith Piaf qui était plus petite que moi à 12 ans, accompagnée de Théo Sarapo qui me paraissait un géant. » Le 20e arrondissement, au-delà de toute vision littéraire ou romantique, lui est une appartenance première, une identité chevillée au corps.

222 rue des Pyrénées

Ma première rencontre avec Gérard Mordillat, destinée à recueillir les propos de cet entretien, a lieu chez lui, rue Saint-Ambroise, avant qu’il ne file à la manif en soutien aux soignants. Afin de réaliser une série de photos dans son quartier d’enfance, un deuxième rendez-vous est fixé devant l’immeuble du 222 rue des Pyrénées, qu’il évoque notamment dans Quartiers de noblesse : « Du deux pièces où nous perchions, mon père, ma mère, mon frère et moi, nous pouvions voir à droite, le Sacré-Coeur (l’odieuse pâtisserie élevée en ex-voto pour expier les « crimes » de la Commune), à gauche, le rocher du zoo de Vincennes (mon père avait travaillé dans sa charpente en fer) et, en nous penchant chez la voisine, la Tour Eiffel. »

Dans ses récits, qu’ils soient écrits ou filmés, Mordillat s’amuse souvent à rappeler qu’il avait en bas de chez lui la boulangerie Marx et le crémier Lacan. « Le jour où j’ai pris conscience de ça, ça m’a beaucoup fait rire. A la réflexion, de se dire qu’on allait acheter le pain chez Marx et le beurre chez Lacan, quand on sait ensuite quelles figures se cachent derrière ces noms, on ne peut que sourire et s’émerveiller. »

A ce carrefour entre la rue des Pyrénées et la rue Orfila, on trouve aujourd’hui une boutique Nicolas – mais Gérard Mordillat ne boit jamais de vin -, face à une boulangerie qui fut jadis la boulangerie Marx, rien à voir avec celle de Thierry Marx dans le 8e. Un Vapostore a remplacé l’ancien cours des halles où il a travaillé dès 15 ans, après avoir quitté l’école en 3e. En un coup d’œil, on note l’embourgeoisement de la rue des Pyrénées : jeunes filles en tenues d’été, vieilles dames pomponnées avec visière de sécurité, cadres dynamiques tenant un casque de scooter au bras.

Gérard Mordillat a passé la matinée à pédaler autour de l’hippodrome de Vincennes. Nous voici partis pour une petite trotte dans ce quartier d’enfance tant de fois conté. Nous commençons par descendre la rue Orfila, passant devant l’immeuble du dentiste évoqué dans La Boite à ragoût, jusqu’à la rue de la Bidassoa, au coin de laquelle l’association des compatriotes Qing Tian de France a remplacé un coiffeur jadis singulier, communiste pour les hommes et people pour les dames. Plus bas sur la Bidassoa, les Bains Douches où il venait se laver le samedi sont toujours là. En empruntant le petit passage reliant la rue de la Bidassoa à la rue Sorbier, Mordillat se rappelle comment on passait de l’école des filles à celle des garçons. En remontant la rue Sorbier, on découvre le square du Docteur Grancher, en hauteur, avec son enclos de végétation luxuriante, qui n’existait pas à l’époque. Le parcours se termine devant l’immeuble où vivait sa tante, rue Belgrand, face au square de l’hôpital Tenon et à côté du MK2 Gambetta, seul rescapé des 26 cinémas qui existaient dans le 20e en 1950. On n’a pas poussé jusqu’à la rue des Cascades, chez le grand-oncle où il venait déjeuner le midi.

Resterait à évoquer, comme il l’a fait dans un petit livre confidentiel intitulé Adresses et publié aux éditions de la Pionnière, le 100 rue de Charonne, la rue Eugénie-Gérard à Vincennes où il passe une année dans une chambre de bonne, le passage Courtois et aujourd’hui la rue Saint-Ambroise. Ses « Quartiers de noblesse », donc, parce qu’il se sent « autant de Ménilmontant que de Belleville ». Et s’il a aujourd’hui franchi l’enceinte des fermiers généraux et quitté le le 20e pour le 11e, s’imaginant parfois chanteur au pseudonyme de « Voltaire Léon Blum », c’est parce qu’« il n’est de grande littérature que littérature d’exil ».

« J’ai connu les marchandes de quatre-saisons, les rémouleurs, les vitriers qui poussaient leurs cris dans la rue, les chiffonniers »

« Que l’écriture soit capable de saisir le réel, et de dépasser les genres, c’est toute mon ambition »

Dans Quartiers de noblesse, vous reprenez des choses que vous avez écrites ailleurs, et notamment dans Rue des Rigoles et dans un chapitre de Merci Paris !, ce livre collectif consacré aux 20 arrondissements que vous avez préfacé, justement intitulé « Quartier de Noblesse » au singulier…

Mon modèle, c’est Poil de carotte de Jules Renard. Jean-Etienne Cohen-Séat, qui est mon éditeur de toujours et toujours mon éditeur, m’avait offert une très belle édition des Imprimeries nationales où étaient compilé l’ensemble des versions de Poil de Carotte. Toute sa vie, Jules Renard a réécrit Poil de Carotte sous une forme différente, en réagençant et en modifiant les chapitres, sous la forme théâtre, en monologue, etc. Et tout laisse à penser qu’il l’aurait réécrit jusqu’à la fin de ses jours, puisque dans son journal, certain passages évoquent « Poil de carotte secret ». Du matériel pour un futur développement, Renard racontait des choses très étranges sur sa mère notamment, qui le convoquait quand elle s’habillait. Ce que je veux dire, c’est qu’un livre est une sorte d’instantané du temps de la publication, mais ce n’est pas quelque chose qu’on met dans un cercueil, même si le livre peut y ressembler. Ça continue de vivre pour les lecteurs et aussi pour l’auteur, c’est quelque chose qui finalement travaille toujours. En écrivant Quartiers de noblesse, je savais que ce travail d’écriture est pour moi tout simplement indissociable de ce que je vis. Je ne crois pas du tout au sujet. Jamais je n’ai écrit un livre en pensant que j’écrivais sur tel sujet, pour moi ça ne veut rien dire. Mais que l’écriture soit capable de saisir le réel, et de dépasser les genres, c’est toute mon ambition.

C’est que vous faites dans Quartiers de noblesse, en incluant de la poésie en vers libres, bien que vous aimiez les alexandrins…

Pour les Papous, j’ai réécrit Hamlet en alexandrins, exercice redoutable, et j’ai tourné Le Grand retournement d’après la pièce en vers de Frédéric Lordon. C’est une très belle idée, très puissante et astucieuse. En lisant le texte avant sa publication, j’ai aussitôt appelé Frédéric pour lui proposer d’en faire un film. En maîtrisant l’alexandrin classique, Lordon le retourne contre ceux qui incarnent cette France bourgeoise, réactionnaire, royaliste que nous combattons, lui et moi. L’alexandrin devient dès lors un outil, voire une arme, pour opérer un travail critique sur les ravages de l’économie. L’alexandrin, c’est du français, donc on le comprend ; mais parler en alexandrins n’est pas naturel, ça devient exotique et cela concentre l’attention du spectateur de façon extraordinaire.

Vous arrivez à faire dire ces alexandrins de manière plutôt naturelle, en tous cas dans la bande annonce…

Avant de tourner, nous nous sommes posé la question : comment allons nous jouer les alexandrins ? Il y a une façon classique, en respectant la diérèse, et une façon parlée. On a choisi la façon parlée et on a réécrit beaucoup des vers de Frédéric Lordon, avec son accord et son appui, pour servir le jeu. Aussi bien Jacques Weber, François Morel, Christine Murillo et les tous les autres avaient déjà travaillé en alexandrins. Pendant les répétitions, on a fait un vrai travail d’adaptation pour le rendre le plus naturel possible. Le texte de Lordon a aussi été joué au théâtre mais les gens qui ont monté la pièce, sans doute paralysés par l’admiration qu’ils avaient pour Frédéric, ont considéré qu’il ne fallait pas y toucher. Pour trouver la vérité d’un texte qui a été écrit dans une forme théâtrale, mais qui n’était pas pensé comme du théâtre vivant, il faut se l’accaparer. J’ai voulu rendre hommage à la fois à Molière et aux frères Méliès. Il faut surtout que les acteurs s’y trouvent entièrement à l’aise, pour que ce qu’ils ont à apporter puisse s’exprimer, sinon c’est un exercice de style.

Mis à part les alexandrins, il y a une voie « poétique » dans votre travail ?

J’ai tourné un film sur les sonnets de Shakespeare, deux films sur Antonin Artaud, une fiction et un documentaire. Henri Thomas disait une chose très juste à propose d’Artaud : « il est passé au langage ». C’est-à-dire que Artaud est le modèle absolu du dépassement des genres. Quand on lit ses livres, on trouve de la poésie, des glossolalies, des aphorismes, des lettres, des textes théoriques… Cette voie « poétique » est aussi celle de James Agee lorsqu’il écrit Louons maintenant les grands hommes. Un livre qui au départ devait être un reportage sur les petits Blancs du sud des États-Unis, plus pauvres que les Noirs, et qui est devenu un livre de 600 ou 700 pages avec des photos de Walker Evans. Agee est d’une liberté absolue, à la fois dans la description des objets du quotidien, de la situation… C’est un livre extraordinaire qu’on peut ouvrir à n’importe quelle page et continuer à lire toujours. On ne peut faire ça que par écrit, c’est ce qui fait que la littérature est irremplaçable.

« La majorité des commentateurs, étant issus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, ne veulent considérer que les valeurs de la bourgeoisie »

On vous qualifie souvent d’écrivain engagé, concept forgé par Jean-Paul Sartre pour illustrer la fonction de l’intellectuel et qui tend à se vider de son sens. C’est une appellation très réductrice…

Si vous êtes considéré comme un écrivain engagé, vous n’êtes plus un écrivain, vous êtes un écrivain engagé, une catégorie spécifique entourée de barbelés. On vous tolère à l’intérieur des barbelés mais n’essayez pas en sortir !

Dans votre cas, vous êtes en particulier assigné à un sous-genre, celui de l’écrivain social…

J’ai raconté dix fois la même blague à ce sujet ! Quand on me dit ça, je dis : oui mais précisez bien que d’Ormesson est un écrivain bourgeois et Houellebecq un écrivain petit-bourgeois. Que chacun ait sa pancarte et son matricule. C’est ridicule. Ça témoigne de la faiblesse critique actuelle sur le plan littéraire. C’est terrible, on est dans la paraphrase et le commentaire, jamais dans l’analyse critique. Cet a priori, est un a priori politique, puisque la majorité des commentateurs étant issus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie, ne veulent considérer que les valeurs de la bourgeoisie. Tout ce qui n’appartient pas à ce monde doit être écarté.

Il se passe la même chose avec notre perception de la langue française qui est « une langue bourgeoise », comme l’écrivait Claude Duneton dans Parler croquant, bien qu’il ait fini par dénoncer dans ses vieux jours une contamination du français par le « sabir des banlieues »…

Parler croquant commence par « Je suis né paysan ». Je ne crois pas qu’il y ait de meilleure définition de Claude Duneton. Claude avait tout du paysan, dur au mal, toujours à la tâche, très respectueux des autorités. Lors d’une foire du livre, nous l’avions vu parler avec Philippe Seguin et lui donner du « Monsieur le ministre » par ci, du « Monsieur le ministre » par là. Nous l’avions beaucoup moqué en pensant à la réplique de Carette dans La Règle du jeu de Renoir : « Je remercie monsieur le Marquis de m’avoir élevé en me faisant domestique ». Fils d’un communiste pur et dur, Claude était très conservateur. C’était un paysan mais avant tout un merveilleux écrivain, un amoureux de la langue. Il aurait dû être élu à l’Académie française au fauteuil de Jean Guéhenno. Il y avait toute sa place et pour une fois ç’aurait été amplement justifié qu’il y soit reçu.

Lorsque vous réalisez le documentaire sur la parole des patrons, La voix de son maître, avec Nicolas Philibert, vous êtes inspirés par L’ordre du discours de Michel Foucault. A cet égard, vous évoquez le rapprochement de deux idées : le discours-arme et le discours-pouvoir. Que produit-il ?

Dans son cours inaugural au Collège de France, Michel Foucault exposait l’idée – je simplifie et je résume – que le discours est par excellence le lieu où se mesurent les enjeux du pouvoir. Avec Nicolas Philibert nous nous sommes lancés dans un grand projet documentaire sur les discours dominants dont La Voix de son maître était le premier épisode. Michel Foucault nous a, en somme, servi de « sparring partner » en acceptant de discuter avec nous à toutes les étapes de la préparation du film. Nicolas a ensuite suivi une autre voie, j’ai continué ce travail sur les discours dominants avec La Forteresse assiégée (discours stratégique), les travaux menés avec Jérôme Prieur (discours religieux) ou avec Bertrand Rothé (discours économique).

Comment voyez-vous le retour de la rhétorique aujourd’hui ?

J’ai vu notamment le film A voix haute, je suis évidemment à 100 % pour ça. C’est essentiel et formidable si les gens parviennent enfin à prendre la parole, qu’on leur empêche de prendre la plupart du temps. Je ne peux qu’applaudir des deux mains ces initiatives. Et d’ailleurs, on voit bien, notamment dans ce film-là, que c’est extrêmement productif et créatif. Alors que justement le discours majoritaire de la société, à travers notamment la propagande télévisuelle et publicitaire, tend à rétrécir l’ensemble des choses et surtout à pervertir l’usage des mots, puisque la novlange néolibérale apprend à chacun que chaque mot exprime le contraire de ce qu’il semble désigner. Le sommet était le « plan de sauvetage de l’emploi » (PSA) lorsqu’on vous fout à la porte. Savoir s’exprimer et ne pas craindre de le faire, c’est exactement ce que je pouvais percevoir dans ce qu’écrivait mon père : « c’est possible ». Et d’ailleurs il n’y a rien de pire, pour quelque gouvernement que ce soit, que de voir se mettre en marche l’intelligence populaire. Il faut conforter les uns et les autres sur le fait que c’est possible, et que vous n’avez pas à vous taire, qu’il faut vous faire entendre et que votre langue n’est pas une langue méprisable. Inventez, surtout ne parlez pas la langue de l’adversaire.

« Le discours est par excellence le lieu où se mesurent les enjeux du pouvoir »

« Quand on était enfants, on a toujours vécu en bande. Et cette idée de la bande, c’est quelque chose qui m’a accompagné toute ma vie »

Dans Quartiers de Noblesse, vous citez très souvent Rimbaud, comme par automatisme, en détournant ses citations.

J’ai encore relu très récemment Une saison en enfer. C’est quelque un texte qui me parle profondément. Un livre propose toujours une réponse. Il y a des livres qui vous parlent, d’autres qui ne vous parlent pas, et ça ne met pas en cause leur qualité. Rimbaud c’est un poète qui me parle énormément, comme me parlent aussi Roger Gilbert-Lecomte ou Olivier Larronde dont les textes sont extrêmement énigmatiques. Ou la poésie d’Ezra Pound qui a été une des grandes découvertes de ma vie. Si on comprend un vers sur vingt, c’est déjà ça. Et j’ai reçu une grande leçon critique quand j’avais 18 ans de la part de Michel Butor au dîner, qui m’a ouvert beaucoup de portes en me donnant le sentiment que c’était moi qui lui expliquait quelque chose.

A 18 ans, votre premier poème, L’Aurore, est publié dans la revue fondée par Maurice Nadeau, Les Lettres Nouvelles. C’est en référence à Murnau ?

Oui, c’était le poème en prose d’un jeune-homme de 18 ans, chargé de sa propre histoire, de l’histoire politique, du Vietnam, des manifestations auxquelles on était, de l’interrogation sur soi qui venait des lectures de René Daumal et des gens du Grand jeu (une revue littéraire de la fin des années 1920, ndr). Ce qui était très curieux dans Le Grand jeu, c’était une interrogation sur soi qui ne se préoccupait pas de la politique, contrairement aux surréalistes Breton, Perret, Aragon ou Eluard qui avaient un engagement politique, communiste, trotskiste, anarchiste, etc. Or Le Grand Jeu s’était sorti de ça, très imprégné des lectures qui venaient de l’Inde, des expériences limites sur les drogues, pour essayer de trouver quelque chose de soi. A ce moment-là, je lisais aussi Gurdjieff, Ouspenski, Ghandi, Lanza del Vasto, Luc Dietrich, je n’étais pas seulement dans une lecture politique du monde. D’une certaine manière, je n’ai pas eu d’adolescence, je suis passé du stade enfantin à l’âge adulte, parce que j’ai travaillé très tôt, j’ai eu très tôt une vie amoureuse, sexuelle. Je n’ai pas connu les flirts, j’ai gagné ma vie, j’ai eu des aventures avec des femmes.

Mai 68 a compté pour vous ?

Mai 68 a été une vraie rupture dans les relations homme/femme qui, d’un seul coup, ont été d’une facilité absolue. C’était la chanson de Brassens, « je te plais tu me plais… et c’était dans la manche ». Alors que précédemment, on fréquentait pour se marier, et il y avait le danger permanent, imminent, d’engrosser une fille avec qui on avait des rapports amoureux. Toutes les conquêtes du mouvement féministe ont changé les rapports entre les femmes et les hommes, en tout cas pour moi ça les a changé de façon définitive.

Vous avez toujours vécu à Paris, à l’exception d’un séjour à Vincennes, mais vous ne supportez pas trop l’exil banlieusard. D’ailleurs, pour désigner la banlieue, votre ami Vantrou dit « à Dache » et « Santa-Merde ». Vous partagez ce point de vue ?

Dans le 20e , il y a une façon de s’exprimer, un humour très particulier, en tous cas que je l’ai toujours ressenti comme tel et je le ressens encore avec mes amis de toujours, une façon de s’adresser à l’autre de manière assez agressive et dépréciative, mais qui en réalité ne l’est pas… J’imagine que quelqu’un de l’extérieur me voyant discuter avec mes amis d’enfance penserait qu’on est à deux doigts de se battre, et c’était la même chose avec mon père.

Je vous parlais du refus des Parisiens de sortir de Paris, de traverser le périph’, ou même de quitter leur quartier…

Quand nous étions enfants, nous vivions en bande. Cette idée de la bande c’est quelque chose qui m’a accompagné toute ma vie. Quand j’étais responsable des livres à Libération, très vite j’ai réussi à constituer autour de moi quelque chose comme une bande, c’est-à-dire une dizaine de personnes avec qui je travaillais très régulièrement. Au cinéma, j’ai beaucoup travaillé, et encore aujourd’hui, avec les mêmes techniciens, voire les mêmes acteurs, et ça vient, je crois, de l’enfance. Il y a une solidarité très particulière dans les bandes. On se conforte dans un sentiment d’appartenance. Nous on était du 20e, on était au club sportif multisport du 20e, le CSM20. Je me souviens d’une discussion amusante que j’ai eue avec Eddy Mitchell, qui est, lui, du 19e. Je lui expliquais que nous, du 20e, considérions ceux du 19e comme des pas grand-chose et que la conversation allait être difficile. C’était une plaisanterie bien sûr…

Là, donc, vous êtes dans le 11e. Tout va bien ?

Il n’y a pas de grande littérature qui ne soit une littérature d’exil. Mais enfin, je n’ai pas beaucoup de mètres à parcourir pour être dans le 20e. Je n’ai qu’à remonter au Père-Lachaise et hop, ça y est, j’y suis. Comme une sorte de repérage. C’est un état d’esprit, ce n’est pas simplement géographique, je me sens chez moi dans le 20e, rue de Belleville ou à Ménilmontant, les rues me sont familières, les gens de toutes les couleurs aussi, etc.

« Dans le 20e , il y a une façon de s’exprimer, un humour très particulier »

« Je suis sans doute un des derniers à comprendre les chansons de Bruant sans dictionnaire »

Est-ce que vous explorez la banlieue ?

J’ai beaucoup exploré la banlieue parce que j’ai beaucoup tourné à Saint-Denis, à Montreuil, à Pantin notamment. D’ailleurs c’est toujours un sujet de rigolade pour les équipes avec qui je travaille, qui me demandent pourquoi on ne va pas tourner aux Seychelles.

Qu’est-ce qui distingue le parisien du banlieusard ?

L’accent. C’est vrai aujourd’hui et c’était vrai aussi quand j’étais enfant. L’accent du 20e n’avait rien à voir avec celui de Montmartre par exemple. Si vous écoutez Bruant, il dit Montmertre.

D’ailleurs, vous écrivez : « Je suis sans doute un des derniers à comprendre les chansons de Bruant sans dictionnaire ».

Je comprends l’argot de Bruant parce que j’ai entendu les oncles de mon père qui parlaient cet argot-là. J’ai vu que Gallimard a réédité Samedi soir, dimanche matin d’Alan Sillitoe, dans la même traduction que celle de la première édition. J’avais discuté avec Alan Sillitoe en lui conseillant d’insister pour que ce soit retraduit, car ça avait été traduit par quelqu’un qui n’a jamais fréquenté d’ouvriers de sa vie et qui écrivait l’argot avec un dictionnaire. J’en reviens donc à ce sentiment d’appartenance, qui était l’appartenance à un quartier, Belleville ou Ménilmontant, à une histoire et notamment la Commune, l’appartenance à une langue, puisqu’il y avait une façon de s’exprimer, pas seulement un vocabulaire, mais aussi une syntaxe, dans la façon de présenter les choses. Ça crée ce poids très fort d’être de quelque part. Or aujourd’hui, quand les gens téléphonent, 90 % des conversations commencent par « T’es où ? », avec l’idée de situer la personne. Nous on savait d’où on était.

Vous ne parlez pas beaucoup de la petite ceinture qui était juste à côté (sans doute parce qu’elle était encore en circulation). Beaucoup de Parisiens de ma génération ont fait l’expérience de la petite ceinture à l’adolescence, comme un fabuleux terrain d’exploration.

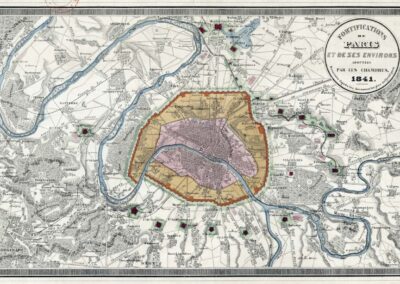

Pour nous, l’expérience c’était les fortifications. C’était l’endroit où l’on pouvait voir les grands emballer les filles. Avec l’espoir d’en voir un en action, ce qui malheureusement ne se produisait pas tout le temps.

A quel endroit des fortifs ?

Au square Séverine, porte de Bagnolet, quand ils ont commencé à faire tous les travaux, il y avait encore les fortifs.

Et les bidonvilles ?

Oui, j’ai connu les bidonvilles de Saint-Ouen, qui étaient encore là dans les années 65-66.

Vous avez bien connu le 140 Ménilmontant, la plus grande cité du quartier…

Oui, bien sûr, j’y ai tourné Vive la Sociale (1983) et Cher Frangin (1989). Et j’ai pu mesurer le changement, car quand on a tourné Vive la sociale, c’était toujours cette espèce d’incroyable cité avec une population très accueillante. Quand on tourné Cher frangin, ça avait sérieusement changé parce qu’à ce moment-là il devait y avoir du trafic de drogue, ça dérangeait.

Est-ce que vous vous souvenez des anciens ateliers du quartier ?

Un de mes copains d’enfance habitait rue Orfila, on entrait dans une cour où il y avait tout un tas d’ateliers, dont celui de son père qui était scieur sur métaux. Plus haut, il y avait un atelier de mécanique, une petite usine… Tout cela a disparu.

Dans l’expression de « quartier de noblesse », il y a une idée de revanche aristocratique, et vous dites que « le 20e c’est Rome ».

Nous avions réellement un sentiment aristocratique. On avait tous la fierté de travailler, de ramener sa paye. Quand j’ai travaillé dans l’imprimerie comme conducteur offset, c’était travailler dans l’aristocratie de l’aristocratie ouvrière. Il y avait une fierté de ce que l’on faisait qui m’a été transmise. Yves Robert (cinéaste, acteur ndr) avait lui aussi travaillé dans l’imprimerie, mais au plomb ! C’était d’ailleurs un grand sujet de débat entre nous. Forcément, un qui avait travaillé au plomb ne pouvait que regarder avec mépris un qui ne connaissait que l’offset. Et puis il y avait cette langue, cette histoire, ce quartier, tout cela qui faisait qu’on avait le sentiment d’être une sorte d’aristocratie. En plus le 20e, 20 sur 20, on ne peut pas faire mieux !

« Quand j’ai travaillé dans l’imprimerie comme conducteur offset, c’était travailler dans l’aristocratie de l’aristocratie ouvrière »

Bibliographie sélective :

Quartiers de noblesse, Les Éditions du sonneur, 2020

Merci Paris !, Tallandier, 2017

La Boîte à ragoût, La Pionnière, 2014

Douce Banlieue, coécrit avec Frédérique Jacquet, Éditions de l’Atelier, 2005

Rue des Rigoles, Calmann-Lévy, 2002

Vive la sociale !, Mazarine, 1981

Bibliographie sélective :

Quartiers de noblesse, Les Éditions du sonneur, 2020

Merci Paris !, Tallandier, 2017

La Boîte à ragoût, La Pionnière, 2014

Douce Banlieue, coécrit avec Frédérique Jacquet, Éditions de l’Atelier, 2005

Rue des Rigoles, Calmann-Lévy, 2002

Vive la sociale !, Mazarine, 1981

né rue Clavel en 47,mes parents ,mes freres et soeurs habitions rue des Rigoles jusqu’en 59.J’aurais pu écrire ce livre mais je n’ai pas le talent de Mr Mordillat mais j’ai nl’accent

Il aurait fallu que vous le fassiez. Remarquez, il n’est jamais trop tard pour écrire sa vie… La rue des rigoles dans les années 1950, j’aurais beaucoup aimé voir ça ! JB

J’habite le quartier depuis 40 ans et j’apprécie beaucoup vos ouvrages et votre façon de penser. Merci pour tout.

on est citoyens du même arrondissement: j’ai grndi au 346bis rue des Prénées ‘au coin de la rue Jean Baptiste Dumay