Entretien avec Gérard Berréby, fondateur des éditions Allia

Figure de référence d’un milieu éditorial qu’il fréquente peu, à la pointe des avant-gardes et de la littérature contemporaine, Gérard Berréby défend une vision artisanale de la création et du travail littéraires. Rencontre avec un éditeur installé depuis 33 ans dans un îlot de pierres et de verdure de la rue Charlemagne, au sud du Marais, pour une discussion fleuve affleurant les rives de la poésie et d’une dérive héritée de Balzac, des surréalistes et des situationnistes…

Publié le 30 novembre 2024

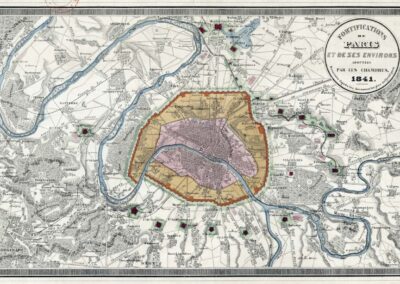

A la lisière méridionale du Marais, entre la rue Saint-Antoine et la Seine, non loin de l’hôtel du Figuier où la reine Margot vit assassiner son amant, un entrelacs de rues anciennes suspend le piéton dans un état alangui et rêveur. Tortueuse, la rue Charlemagne porte le nom de ce lycée prestigieux, créé par Napoléon dans un ancien temple de la rhétorique jésuite, la Maison Professe évoquée par Marc Fumaroli dans son Age de l’éloquence. Balzac et Nerval y ont étudié, ces auteurs si parisiens, précurseurs de la dérive, dont deux œuvres peu connues, Sarrasine et Les Nuits d’octobre, sont publiées chez Allia.

Cet éditeur singulier s’est installé derrière la porte du numéro 16, au rez-de-chaussée d’un immeuble donnant sur un ensemble de cours arborées, serrées entre le lycée et la si étroite rue du Prévot. En 1991, l’année où Gérard Berréby y campait la maison d’édition qu’il avait fondée neuf ans plus tôt, sorti du métro Saint-Paul, je passais chaque matin devant l’immeuble des éditions Allia, dont j’ignorais l’existence, avant de pénétrer dans l’enceinte du collège Charlemagne.

33 ans plus tard, j’accomplis un trajet inverse pour venir à sa rencontre. Passé la muraille Philippe Auguste, dont le vestige le plus important longe la rue des Jardins Saint-Paul et l’enceinte du collège Charlemagne, je pénètre pour la première fois dans un ensemble de cours où Gérard Berréby est justement en train de fumer. Affable, en costume cintré vert qui semble fait en peau de crocodile sur un pull camouflage, un peu dandy urbain, il m’accueille dans son bureau ouvert de plain pied sur ces pavés et ces arbres aux infinies nuances de vert. La discussion amorcée dans la cour se poursuit à l’intérieur, magnétophone allumé, et ricoche d’un sujet à l’autre à la façon d’une divagation fructueuse, suivant la forme de cette dérive, arpentage ou balade métaphysique, qui en fait l’objet. Mais il est aussi question du goût de savourer l’instant, de s’émerveiller du spectacle du monde, de l’esthétique du fragment qui oriente la ligne éditoriale des éditions Allia, appellation polysémique partie d’une blague potache et situationniste, les toilettes Allia, pour évoquer une locution latine, allia, un rite hébreu, l’alya, ou une rivière des environs de Rome, Allia…

Disponible au monde : c’est l’état presque permanent de Gérard Berréby, celui du moins dans lequel il s’efforce de demeurer immergé, comme le poète, l’enfant et cet homme de plus de 70 ans avec lequel je me reconnais une série de convergences de vues, nouées par autant de « hasards objectifs », comme disait André Breton… C’est d’abord une passion commune pour un texte magnifique et méconnu d’Aragon, le Traité du style, auquel j’aimerais un jour consacrer un essai pour montrer qu’au-delà de constituer au sens propre un traité de rhétorique énoncé dans un flux verbal métaphorique et époustouflant – « chaque image doit produire un cataclysme » –, il s’agit d’un plagiat par anticipation, pour reprendre une expression chère à l’Oulipo, du genre rap egotrip. Ce Traité du style, Gérard Berréby l’a publié clandestinement en 1982, contre la volonté même d’Aragon. Un acte clandestin et répréhensible qui a sans doute permis la diffusion officielle du texte, puisqu’Aragon et son exécuteur testamentaire, Jean Ristat, forcés d’admettre le fait accompli, s’empressèrent alors de faire publier le livre dans la collection L’Imaginaire de Gallimard, où il est toujours disponible.

Depuis 42 ans, Allia est devenu la maison d’édition éclectique et exigeante de 920 titres très soigneusement mis en volumes par le choix du papier, des typographies, l’édition des notes ou les traductions. Du manifeste bruitiste du futuriste Luigi Russolo aux études de genre sur le hip hop, (Can’t stop won’t stop de Jeff Chang), des Études sur le portrait allégorique aux aphorismes de Novalis, Berréby publie des textes d’avant-garde, de critique sociale, de poésie, et réédite des chefs-d’œuvre inconnus ou oubliés, comme celui de Giulio Cesare Vanini, philosophe italien du 17e siècle… A l’origine s’affirme une prédilection pour Dada (Courrier dada) ou le surréalisme (1929), le lettrisme et le situationnisme, comme en témoignent ses entretiens avec Raoul Vaneigem ou avec le peintre Ralph Rumney (Le Consul), sans pourtant compter à son catalogue London Orbital de Iain Sinclair. Mais l’éditeur et son équipe dénichent aussi de jeunes plumes, des voix contemporaines comme celle de Simon Johannin (six livres en sept ans chez Allia). Quel parcours depuis le premier ouvrage publié en 1982 : Mes inscriptions de Louis Scutenaire, dont une phrase ironique servait de 4e de couverture à sa réédition clandestine du Traité du style (« Ici gît Aragon Louis / On n’est pas sûr que ce soit lui »), jusqu’aux Confidences de Malcolm de Chazal exposé à la Halle Saint-Pierre où se produira bientôt le Cabaret du Chat noir ! Comme une fidélité aux premières amours de la maison Allia, une sentence de Scutenaire tient encore lieu de signature à ses mails actuels : « Même en ne faisant rien tu agis, c’est ça le malheur. »

Quant à la propre production littéraire de Gérard Berréby, tardive comme celle d’Eric Hazan (premier livre publié à 60 ans après en avoir édité des centaines), c’est une poésie en vers libres, à la langue vive et coupée, faite de sensations urbaines, qui commence avec le recueil Stations des profondeurs (2010), dont l’argumentaire précise qu’ « entre le rap, le slam et l’élégance, la grandiloquence et l’éloquence ». A mon sens pourtant, ces vers libres ressortissent davantage d’une esthétique rimbaldienne ou surréaliste, plutôt qu’ils n’entrent en résonance avec le slam ou le rap, marqués d’une versification souvent classique (décasyllabes ou alexandrins rimés pour le slam, rimes équivoquées et harmonie imitative pour le rap).

Le goût du fragment et de la citation, dont témoigne cet entretien, peut se résumer en un ouvrage particulier, J’ose m’exprimer ainsi, réunissant un ensemble de phrases empruntées chacune à un livre édité chez Allia. Texte fluide que Gérard Berréby a composé sans en écrire le moindre mot, et dont un catalogue final dresse la liste des sources. Le titre même est une phrase tirée du premier livre de la maison, « Mes inscriptions » de Louis Scutenaire. Seule l’exergue, « il en ressort une terrible moralité », empruntée à Baudelaire, ne figure pas dans un livre publié par Allia. Elle est issue du procès des Fleurs du mal et figure dans l’incipit des notes adressés en 1857 par le poète à son avocat : « Le livre doit être jugé dans son ensemble, et alors il en ressort une terrible moralité. »

Dans la discussion qui suit, comme dans son opuscule de collages, l’ensemble des livres publiés par Berréby exhale une « terrible moralité » : celle d’un homme œuvrant pour le partage des connaissances, avec le goût du mot juste, du détournement et des coups d’éclat, qu’illustre une toute dernière citation, issue des Poésies de Lautréamont (1870), et abondamment citée dans le volume sur les Documents relatifs à l’édition pirate du Traité du style :

« Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique. Il serre de près la phrase d’un auteur, se sert de ses expressions, efface une idée fausse, la remplace par l’idée juste. »

Vue sur la cour et les immeubles du 16 rue Charlemagne, Paris 4e @J.Barret

Vue sur la cour et les immeubles du 16 rue Charlemagne, Paris 4e @J.Barret

« Il faut être badaud… C’est comme si on était doué pour des choses qui ne servent à rien, officiellement. »

Un éditeur parisien

Quel sentiment éprouve-t-on lorsqu’on travaille depuis plus de trente ans dans le Marais ?

C’est quelque chose de très plaisant au quotidien, parce qu’il suffit de sortir du côté de la rue Saint-Antoine à Saint-Paul, pour voir plein de monde. De l’autre côté, vers le lycée Charlemagne, c’est aussi très agréable parce qu’on y croise toute la jeunesse lycéenne. Les rues sont très calmes autour, on est à deux rues parallèles de la Seine et on s’y trouve très bien. Surtout, c’est comme être dans la ville sans y être. Ce quartier est un petit îlot particulier, suspendu : il n’y a pas grand-chose, mais en même temps c’est vivant. Et pour travailler ici, moi je me trouve très bien depuis qu’on y est entré.

Quand vous dites suspendu, ça me fait penser à la Petite Ceinture, l’un des rares lieux parisiens où il m’arrive de me sentir ainsi… Ici, vous êtes aussi comme face à des jardins suspendus.

Oui, c’est un peu ça, c’est comme la Petite Ceinture avec sa fonction disparue de train qui faisait le tour de Paris. Maintenant c’est une végétation plus ou moins sauvage, très plaisante… Moi je la fréquente du côté du 18e parce que j’habite à la Goutte d’Or. Quand je descends vers l’extérieur et que je me promène, en allant vers le 10e, il y a des endroits très chouettes. Et c’est un plaisir de l’œil pour qui sait regarder dans la ville, car il y a plein de petits recoins, de pierres qui se retrouvent là. Il m’arrive d’ailleurs d’en ramasser qui ont des formes incroyables. Et puis ce sont comme des jardins secrets. Ce sont des quartiers où, au détour d’une rue, il y a quelque chose qui change et qui opère comme une rupture avec notre vie de citadins. Il faut être badaud, il faut avoir envie de… C’est comme si on était doué pour des choses qui ne servent à rien, officiellement.

Vous êtes proches aussi de l’enceinte Philippe Auguste, en face du lycée Charlemagne. A l’époque où j’y étudiais, je disais à mes camarades que ce quartier était incroyable, mais ils n’étaient pas trop sensibles à ça.

On ne peut rien faire, vous savez. C’est gratuit. C’est à la portée de tout le monde. Mais tout le monde n’a pas cette sensibilité, ne voit pas ces choses-là. Vous savez, on peut être deux personnes à regarder une chose que l’un va trouver merveilleuse tandis que l’autre n’aura rien vu. Et pourtant, elle est jetée là pour nous.

C’est drôle, j’animais ce matin un atelier au lycée des Lilas et la dernière chose que j’ai dite aux élèves, c’était de se réjouir du soleil et de la pluie. Que c’était gratuit… des clichés qu’on peut ressaisir pour s’inspirer.

Vous pouvez les ressaisir simplement, en ayant quelque part, dans le cerveau, une mémoire… Kundera disait qu’on a certainement une mémoire poétique logée quelque part. Ces choses sont à la portée de tout le monde. Il faut juste avoir quelque part une petite réserve, c’est-à-dire une disponibilité d’esprit pour attraper la beauté qui s’est trouvée là par la succession du temps, l’accumulation de choses, les traces humaines et on s’y retrouve.

«Le développement de nos sociétés transforme les individus en les rendant indisponibles à tout, affairés, pressés d’aller où ? Je ne sais pas… Pour faire quoi ? Je n’en sais rien, certainement pas grand-chose. »

Et vous ne pensez pas que ce soient des réminiscences, par exemple liées à l’enfance ?

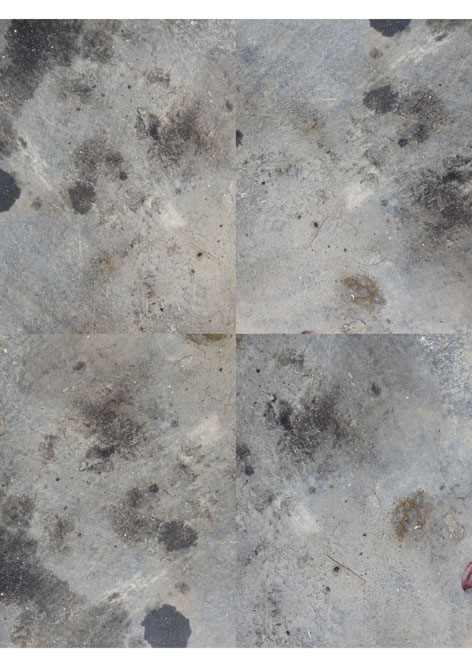

Certainement, mais au-delà, je crois que le développement de nos sociétés transforme radicalement les individus en les rendant totalement indisponibles à tout, affairés, pressés d’aller où ? Je ne sais pas… Pour faire quoi ? Je n’en sais rien, certainement pas grand-chose. C’est une gratification que de pouvoir épouser ce qui se trouve sur notre chemin. Bien sûr, il y a de la barbarie, de la violence, de la tension, partout, je ne suis pas dupe, je n’idéalise pas gratuitement. Mais au milieu de ce magma, j’ai fait une série de photographies dans Paris (cf. images ci-contre). Je dis que ce sont des photos de Paris, mais ça ne représente pas du tout la ville. C’est-à-dire que j’ai voulu faire des photos – beaucoup d’entre elles sont un peu troubles – de façades, de rideaux métalliques, etc. En rentrant chez moi, je pensais ramener des couleurs sinistres. Et quand j’ai commencé à m’occuper de ces photos-là, j’ai été très agréablement surpris parce que j’avais ramené une véritable palette chromatique, au milieu de ce que je pensais être un magma grisâtre, sinistre, sale. Et c’est vrai que c’est gris, sale et sinistre. Mais si vous voulez, il y a comme une transcendance qui s’opère comme ça. C’est-à-dire qu’il faut apprendre à regarder les choses autrement.

« Il faut apprendre à regarder les choses autrement. Il suffit juste de ralentir le pas et d’être attentif pour les regarder. »

Comment fait-on ?

Déjà, si on a un tant soit peu de disponibilité, ne serait-ce que pour voir les feuillages, la verdure qu’on aperçoit de la fenêtre du bureau dans lequel nous nous trouvons… On peut passer et trouver ça banal. Mais il suffit juste de ralentir le pas et d’être attentif avec ses yeux pour les regarder. On voit déjà une variation de vert extrêmement étendue et extrêmement riche. Après, c’est comme tout. Si on ne peut pas voir, si on ne veut pas voir, on ne voit pas. Ça n’existe pas. Donc, c’est l’horreur. Et moi, je pense qu’il faut justement, dans ces moments, magnifier certaines choses. Si vous voyez le programme qui se déroule sous nos yeux, c’est un terrain glissant pour une dépression généralisée. Et c’est vrai que tout prédispose à cela. Mais quand même, on n’est pas tout à fait abrutis. On a des ressources, on a des moyens pour surmonter certaines choses. Et si déjà, on prenait tout ça, peut-être qu’on vivrait moins mal tous ensemble. Ça peut paraître naïf, mais moi, je le vis de manière très réaliste au quotidien. C’est-à-dire que chaque fois que je peux aspirer quelque chose qui relève du beau, je vis moins mal. Tout simplement. Mais il y a toutes les raisons de mal vivre aussi.

La disponibilité au merveilleux quotidien

Mais le temps est un problème… Avec vos impératifs de publication, comment aménagez-vous votre temps pour rester disponible ?

Si vous voulez, c’est un rapport à l’époque contemporaine. Bien sûr, je m’occupe de la maison d’édition quotidiennement. Ça me prend un temps fou, avec tout le plaisir que j’y trouve et la liberté dont je jouis pour faire ce que je fais. Je suis aussi soumis à un certain nombre de contraintes afférentes à toute activité. Et j’ai d’autres activités en dehors de la maison d’édition. Mais je cultive ma disponibilité, c’est-à-dire qu’il est exceptionnel que j’accepte un rendez-vous 15 jours ou 3 semaines à l’avance. Et les gens qui me téléphonent pour me voir sont étonnés que je leur dise que j’ai un moment dans l’après-midi ou le lendemain. Généralement, ils ne comprennent pas…

Parce qu’à Paris, les gens n’agissent pas comme ça. Ils font comme s’ils étaient surbookés en permanence !

Voilà, c’est ça. Réussir à cultiver cette disponibilité, alors que je suis tout sauf oisif, me donne l’impression de vivre comme quelqu’un qui a le temps, parce que je suis curieux de ce qui peut advenir. Et donc, programmer le temps, le domestiquer, le mettre dans un cadre établi et rationnel m’inquiète. J’ai peur de tuer la chose qui pourrait advenir. Parfois, il n’advient rien. Mais ce n’est pas grave. Être disponible pour quelque chose qui pourrait arriver, ça change la perception des choses.

« Il faut avoir une générosité d’esprit et être en phase avec ce qui bouge, ce qui se crée, ce qui pourrait se faire, et saisir plus ou moins confusément ce qui se passe dans l’esprit du temps »

C’est aussi vrai parce que votre métier vous permet de cultiver cette disponibilité, ce regard sur le monde, n’est-ce pas ?

Certainement. Mais je ne crois pas que tous les gens qui font ce métier soient comme ça. Par essence, si vous voulez, on est là pour découvrir, pour inventer, pour porter un projet en gestation à son aboutissement. Forcément, il faut avoir une générosité d’esprit et être en phase avec ce qui bouge, ce qui se crée, ce qui peut se faire, ce qui pourrait se faire, et saisir plus ou moins confusément ce qui se passe dans l’esprit du temps, dans l’esprit des gens. On ne va pas faire une étude de marketing pour savoir quels livres les lecteurs veulent lire. Certes, ça se fait. Mais nous faisons des choses qu’on pense, en mettant un peu d’ordre dans ce qu’on ressent plus ou moins confusément, parce qu’il est difficile de comprendre de manière intelligible ce qui se passe. Tout devient très compliqué, l’information est sursaturée, on n’a pas le temps d’emmagasiner une chose qu’on est matraqué par autre chose, et donc la capacité d’attention se réduit énormément. Et je pense que justement, ce qui pouvait être naturel devient un effort, absolument vital à mes yeux, comme un instinct de survie. C’est très simple : un petit abrutissement, plus un autre petit abrutissement, et au bout de quelque temps on est à moitié abruti.

Comment sortir de cet état d’abrutissement ?

Ce n’est pas si difficile que ça, avec la notion de plaisir, la notion esthétique du beau. Quand on fait nos livres, les gens nous disent : « Vos livres sont très bien faits, ils sont très beaux ». Moi ça me frappe, parce que ma sensation c’est que quand on fait une chose, c’est le minimum que l’on doit. C’est bien, mais on peut faire encore mieux. On me complimente, mais intérieurement je me dis qu’il y a maldonne. Parce que si vous faites quelque chose, personne ne vous a demandé de le faire. C’est un choix. Et donc si je le fais, je le fais au mieux de mes possibilités, de mes capacités, de mes moyens. Mais ça frappe, donc ça veut dire que la médiocrité est le dénominateur commun. Et donc le fait d’être légèrement au-dessus passe presque pour un truc de génie.

« Il faut avoir une générosité d’esprit et être en phase avec ce qui bouge, ce qui se crée, ce qui pourrait se faire, et saisir plus ou moins confusément ce qui se passe dans l’esprit du temps »

Vous parliez d’être attentif au paysage, de zoomer, de considérer chaque geste, chaque chose. La qualité d’un travail se révèle aussi à l’attention qu’on prête à chaque tâche…

C’est une nourriture. Cela m’assèche si je n’ai pas ça. Si je marche, je croise quelqu’un, je rencontre quelqu’un par hasard que je n’ai pas vu, ce qui m’arrive régulièrement dans les rues de la ville…

Et alors, donc, vous êtes disponible ?

Moi, complètement ! Je vous rencontre, je ne vous connais pas, ou de très loin, vous faites des choses sur un site. Je suis curieux, ça ne veut pas dire que je me marie avec tout le monde, que je deviens ami avec tout le monde et qu’on va se voir trois fois par semaine pour boire des coups. Je ne pourrais pas, j’ai ma vie aussi, j’ai mon travail, j’ai toutes mes activités. Mais si vous voulez, c’est toujours ça de gagné par rapport à tout ce qu’on peut avoir sous les yeux. Et si on gagne un peu tous les jours, à chaque instant propice, sur la médiocrité ambiante, je trouve qu’on s’élève un peu. Ce n’est pas une question vaniteuse de s’élever un peu, d’être meilleur. C’est que si on s’élève un peu de cette manière-là, c’est une chose qui est bénéfique quand on entreprend ou qu’on réalise quelque chose. Et à ce moment-là, ça s’injecte naturellement dans ce qu’on fait. Et plus, des choses un peu magiques nous arrivent… Certes, on peut rationaliser à outrance : « c’est très banal : il est passé par là, je suis passé par là, je l’ai rencontré ». Mais je ne vois pas les choses comme ça. Donc cette espèce de magie, vous voyez…

Est-ce que cela correspond au « hasard objectif » des surréalistes ?

Je ne sais pas, parce que ce n’est plus la même époque, ce n’est plus la même société, c’est davantage un profil d’individus, il y a une grande évolution. Mais bien sûr que des correspondances s’opèrent. Et ça devient naturel. Des choses nous arrivent, puis on considère que c’est normal que ces choses-là arrivent. Mais je suis malheureux si pendant quelques jours il ne se produit rien. Ça m’attriste, je me dis : « tiens, j’ai perdu de mes facultés ! », et puis ça repart. Si vous voulez, il s’agit d’être réceptif à l’émerveillement. Vous savez, quand on est jeune, quand on est adolescent, on a les yeux écarquillés, on vibre sur un son de musique, on lit une poésie et on est littéralement transporté, etc. Et puis la vie fait son travail, on grandit et tout le monde rentre plus ou moins dans le rang. Schönberg disait en substance, dans une lettre que j’ai lue il y a longtemps et qui m’avait profondément marqué, que dans l’adolescence et la jeunesse tout le monde avait l’esprit en éveil, plein de curiosité, et que face aux avanies de la vie, l’individu recevait un coup derrière la nuque, la tête s’enfonçait dans les épaules, et il rentrait dans le rang. Alors je pense qu’il faut garder la tête haute pour ne pas sombrer. D’après moi, il faut conserver cette faculté d’émerveillement de l’enfance, surtout quand on devient adulte, et surtout quand on a un certain âge, parce que c’est ça qui peut nous ouvrir, nous permettre de saisir des choses originales, innovantes, avec une disponibilité, une mise en condition, et alors ça devient comme un jeu.

« Notre ligne éditoriale montre des choses considérées comme mineures, comme marginales, et auxquelles on tente de donner l’importance méritée. »

Un éditeur curieux, exigeant et éclectique

Animé de cet esprit de curiosité et de disponibilité au monde, vous rééditez des livres introuvables et vous dénichez des auteurs actuels. Vous frayez ainsi un chemin singulier qui semble constituer votre ligne éditoriale…

On considère qu’il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans l’histoire des sociétés, dans l’histoire des Hommes et qui, pour des raisons diverses, ont été négligées, voire oubliées ou injustement dépréciées. Des choses importantes sont restées dans les marges. Et quand on s’en empare, on essaie de ramener la marge au centre. Mais c’est un travail qui s’opère d’abord parce que nous essayons de constituer une cartographie, comme un territoire, donc il y a une cohérence dans ces choix. Et l’on pourrait dire qu’un livre avec un autre ne pourrait pas se trouver en mauvaise compagnie. Donc il y a une sympathie dans cette cohérence entre différentes choses. Et en même temps, on est tournés vers le vivant, et on publie aussi des auteurs contemporains dans différents domaines. On essaie d’avoir une ligne éditoriale qui montre des choses considérées comme mineures, comme marginales, et auxquelles on tente de donner l’importance méritée. Parce qu’en disant que c’est marginal, mineur, et qu’on pourrait s’en passer, on voit ce qui occupe le terrain, et il y a quand même beaucoup de médiocrité. Donc on a un avantage à oublier tout ça. Quant aux auteurs contemporains qu’on publie, ils pourraient trouver leur place ailleurs, mais en étant chez nous, ils sont propulsés vers des lecteurs, vers un public autre, différent, complémentaire. Et comme on intervient dans des domaines divers et variés, on réussit à amener des lecteurs qui s’intéressent par exemple au hip-hop à regarder un texte de Walter Benjamin ou d’Adorno de l’école de Francfort. Et là, il y a quelque chose qui se joue, parce qu’on a la prétention de construire une œuvre avec les œuvres des autres.

C’est-à-dire ?

Je ne suis pas là pour publier un bon livre. Je le fais, mais c’est largement insuffisant pour moi. Je pourrais travailler n’importe où, si on voulait bien de moi, pour faire un travail d’éditeur. On me dirait : « voilà, vous avez la charge de publier 12 livres par an », je serais payé pour ça, et je publierais 12 livres par an. Ici, ce n’est pas ça du tout. Par exemple, je peux refuser un manuscrit de qualité, en me disant que ce sera certainement publié ailleurs. Car par rapport à 95% de ce qu’on reçoit, qui est de qualité médiocre, ce manuscrit serait recevable. Ce qui m’intéresse fondamentalement, quand on sort un livre, c’est que ça bouscule l’habitude d’un lecteur que je ne connais pas, que ça le chamboule un peu, et qu’il voie les choses différemment. S’il est assis et qu’il regarde à 45 degrés, il va se dire : allez, je vais regarder à 67 ! Et on ne voit pas la même chose. Ce n’est pas qu’on l’influence, mais on essaie d’apporter des choses qui aident à se remettre en question, à se décentrer ou à s’excentrer, pour voir ce qui était un peu masqué.

« Notre ligne éditoriale montre des choses considérées comme mineures, comme marginales, et auxquelles on tente de donner l’importance méritée. »

Combien de manuscrits recevez-vous ?

Ça devient un peu problématique parce qu’au dernier comptage, on en recevait 900 par an. Et ça dépasse tout à fait nos possibilités humaines et professionnelles. Nous tentons de suivre, avec un temps de retard, parce qu’on n’a pas les moyens humains pour prendre connaissance de tout ça. En général, sauf deux ou trois cas particuliers, on ne publie pas d’auteurs qui ont déjà publié un livre ailleurs. Parce que notre rôle, c’est nous qui l’avons décidé, est un rôle de découvreur. Quand on publie un auteur, c’est son premier livre. Il y a donc un écrémage certain qui s’opère.

Et vous publiez combien de livres par an ?

Une trentaine de livres. Surtout, on les construit dans un souci de cohérence d’ensemble. Quand on publie quelque chose, la question qui se pose n’est pas : est-ce que ça va marcher ? Ce n’est pas : est-ce qu’on va gagner de l’argent ou en perdre ? C’est, avant toute chose : est-ce utile à publier ? Ensuite se pose la question de ne pas aller financièrement dans le mur, parce qu’on a conscience de ces réalités. Il y a donc une deuxième tâche qui commence : comment publier ce livre sans aller dans le mur et pouvoir le faire exister un tant soit peu afin de pouvoir continuer ?

J’ai remarqué un goût du fragment dans votre esthétique éditoriale…

Oui, le fragment… Faire les choses, c’est très bien, mais il y a quand même une question fondamentale, c’est de savoir pour qui on fait ces choses. Et pour le savoir, il faut comprendre dans quelle époque on vit, et quel est le public qui peut lire cela. Inutile de faire des études supérieures de sociologie pour comprendre que l’un des problèmes principaux des gens aujourd’hui, quand ils vont dans une librairie, c’est de mettre la main à la poche pour sortir des euros. On est donc très attentifs à notre politique de prix et on est peut-être l’éditeur sur la place qui vend les livres les moins chers. Même quand il y a un gros travail de traduction, d’édition, de papier, de tout ce que vous voulez, on vend des livres très peu chers par rapport à la moyenne des éditeurs. On s’est interrogés sur le profil des destinataires de nos livres. De la même façon, le fragment offre l’avantage aujourd’hui de favoriser la lecture, parce que le temps de disponibilité, de concentration, s’amenuise chaque jour. On trouve donc les moyens d’aider à penser en proposant un texte important sans l’édulcorer, grâce à sa forme de brièveté. Et le fragment aussi a son importance, parce que même si certains systèmes de pensée gardent une pertinence, il n’y a plus aujourd’hui la place pour cela. Il y a plutôt la place pour des fulgurances qui nous aident à mieux comprendre.

« Je suis urbain, c’est-à-dire citadin, et ce que j’écris est au croisement de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce qui me touche, et de ce qui se cristallise en moi »

Un auteur de poèmes urbains

Vous-même, vous avez écrit des recueils de poèmes en vers libres qui reprennent cette esthétique du fragment et de la fulgurance. Et d’ailleurs, après avoir longtemps été éditeur, à l’instar d’Eric Hazan, vous avez publié tardivement.

Moi-même ? Oui. Je crois que j’ai publié mon premier livre de poésie passé 60 ans, en 2010. Et depuis, j’en ai publié cinq. Avant cela, j’avais établi des éditions, fait des livres d’entretiens autour du mouvement lettriste et du mouvement situationniste. Et puis, quelques notices signées ou anonymes pour accompagner certaines publications.

Et j’ai vu qu’il était fait référence à l’esthétique du rap ou du slam à propos de votre premier recueil, Stations des profondeurs…

C’est ce qu’on me dit. Parce que c’est un peu la même chose, si vous voulez…

Cela figure dans la présentation du livre…

Ce n’est pas moi qui l’ai écrite, mais j’assume complètement. Pour la bonne et simple raison que j’écris sous forme poétique. Donc, je suis classifié dans la poésie. Mais je n’obéis pas du tout aux règles esthétiques de la poésie dans le temps. Et il s’avère qu’on parle de slam parce que je suis urbain, c’est-à-dire citadin, et que donc ce que j’écris est au croisement de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce qui me touche, et de ce qui se cristallise en moi que je tente de transformer, quand j’y arrive, avec des mots.

Mais vous ne déclamez pas ?

Non. Et le problème qu’il y a, c’est qu’étant citadin, étant urbain, a fortiori dans une ville comme Paris, qui est une ville où il y a plein de tension, où il se passe énormément de choses, mes poésies sont traversées de visions, de constats, de sensations sombres, violentes par rapport à ce qu’on peut imaginer. Mais je constate que quand je m’abstrais de la ville, que je suis dans un autre cadre depuis quelque temps et que je me mets à écrire, j’écris tout à fait sur d’autres choses.

Des pastorales ?

Oui. C’est-à-dire qu’on est déterminé par l’environnement.

« Je suis urbain, c’est-à-dire citadin, et ce que j’écris est au croisement de ce que je vois, de ce que je ressens, de ce qui me touche, et de ce qui se cristallise en moi »

Pourtant, ce qui définit le slam, c’est sa dimension orale…

Bien sûr. Mais ça a été tenté. Pour ne rien vous cacher, je travaille sur une pièce sonore qui part d’un très long poème que j’ai écrit et sur lequel des musiciens composent… Il y a une composition musicale de base, une ligne presque mélodique, et c’est habillé par des bruitages et des sons qui s’apparentent plutôt à la musique électronique qu’à la musique contemporaine. J’y pense souvent, pour être tout à fait honnête, mais il faut laisser la place aux autres. Question de génération, etc. C’est une chose qui me travaille, qui me préoccupe et l’envie est là. Mais il n’y a pas eu de passage à l’acte. Ça m’est arrivé 2-3 fois de lire, mais j’envisage la chose autrement qu’une simple lecture. C’est-à-dire comme un jeu, comme une approche physique du corps où je pourrais faire danser les mots. Bon, il faut que l’occasion se présente, qu’une rencontre symbolise la chose et me donne envie de sortir de moi-même pour passer de l’autre côté de la vitre.

Qu’est-ce qui a déclenché chez vous l’envie ou la nécessité d’écrire votre premier recueil de poèmes ?

Ça, ce sont les expériences de la vie. Je me suis retrouvé à m’occuper des autres pendant un certain temps. Peut-être que c’est par modestie, peut-être aussi par complexe des origines. Je viens de nulle part.

De la Tunisie au Marais

Peut-on en venir à ce nulle part ? Où avez-vous grandi ?

Où j’ai grandi ? Je suis né en Tunisie et j’ai d’abord vécu dans un petit village dans les montagnes, à la limite de la frontière algérienne. A l’époque il y avait beaucoup de troubles, parce que je suis né cinq ans avant l’indépendance de la Tunisie [en 1956]. Je suis né dans une famille juive tunisienne quasi ancestrale, je suppose, parce que les Juifs étaient au Maghreb depuis la nuit des temps. Les Arabes ne sont arrivés qu’au VIIe siècle, après les Berbères. Et puis à l’âge de cinq ans, il y a eu un drame familial. Nous sommes venus vivre à Tunis.

Vous avez des souvenirs de Tunis ?

J’y ai vécu jusqu’à 15 ans. Donc forcément, ça structure l’adolescence. On habitait dans le ghetto juif de Tunis, dans une famille assez pauvre. Et puis pour différentes raisons, des raisons qui étaient dictées, on a immigré en France en 1965. Je suis arrivé à Paris, en région parisienne, quand j’avais 15 ans.

Où ça ?

Dans une cité devenue tristement célèbre, la cité des Bosquets à Montfermeil, qui était toute neuve quand je suis arrivé. On était les premiers locataires de l’appartement. Vous pouvez vous en douter, ça a été un grand chamboulement psychique. J’atterrissais dans un monde tout à fait inconnu pour moi et complètement différent de ce que j’avais pu connaître, que ce soit simplement une adaptation à une nourriture qui m’était étrangère. On n’était pas Français, je suis arrivé de Tunisie avec un passeport tunisien. Dès l’âge de 15 ans, j’allais à la préfecture pour faire un renouvellement de carte de séjour tous les 3 mois. Et ce, jusqu’à mes presque 20 ans, parce qu’à l’époque, la majorité était à 21 ans. Après, j’ai eu une carte de séjour pour une durée plus longue. Et puis ma mère a demandé la naturalisation française pour ses enfants et elle-même.

L’arabe est donc votre langue maternelle ?

Bien sûr, à l’école j’étudiais l’arabe et le français à un même niveau.

Et la langue de la famille ?

La langue de la famille, c’est ce qu’on appelle un patois, un franco-arabe, je dirais. J’ai tout perdu, d’abord par manque de pratique et d’entretien. Et par rejet, parce que j’ai vécu des choses assez traumatiques, pour le dire rapidement et sans sombrer dans le mélo, qui m’ont inconsciemment porté vers d’autres choses. Et quand je suis arrivé ici, plutôt que de me replier sur les gens comme moi qui avaient émigré, je me suis tourné vers l’inconnu, c’est-à-dire là où je vivais à Montfermeil, à Paris qui était proche… Tout de suite je sortais pour aller là. Et avec les nouvelles personnes que je côtoyais et que je rencontrais, j’ai plongé assez rapidement dans la lecture de manière boulimique et complètement désorganisée.

Vous emménagez à Montfermeil à 15 ans, vous y restez jusqu’à quel âge ?

17, 18 ans, et après on va dans une autre ville, Noisy-le-Sec, et puis j’ai pris le large de ma famille et je suis venu à Paris.

Et où arrivez-vous à Paris ?

Dans le 18ème, dans le 13ème, dans différents endroits. Il faut aussi savoir une chose : c’était une époque où pour trouver un logement ou un travail quelconque, ce n’était pas très compliqué, on pouvait manger, boire, aller dans les bistrots, c’était abordable même quand on était fauché, ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui. Pour trouver le moindre petit logement à Paris, c’est un enfer. On vous demande 5 balles pour boire un demi. Aujourd’hui, ça ne me pose pas de problème, mais à l’époque… C’était une époque différente.

L’édition pirate du Traité du Style

Comment êtes-vous devenu éditeur, à quelle occasion ?

J’ai fait pas mal de conneries, j’ai un peu voyagé, j’ai rencontré beaucoup de gens. Et je cherchais, c’était un besoin. Tout ce qui bougeait me parlait. J’allais dans toutes les directions pour me trouver. Et de fil en aiguille, comme je m’intéressais de plus en plus à ce que je lisais et que j’étais de plus en plus critique, j’avais la modeste prétention de penser que je pouvais faire mieux et plus que ce qui se faisait. C’est ce que font tous les jeunes gens qui entreprennent quelque chose… Si vous faites un groupe de rock avec trois ou quatre copains, vous pensez que vous allez trouver un riff qui va tout révolutionner et que vous allez apporter quelque chose. Et souvent, c’est très bien d’avoir ce côté un peu, comment dire, au galop. Ça vous donne des ailes !

Je suis très heureux de vous rencontrer, parce qu’Aragon est mon auteur préféré et que je tiens son Traité du Style pour un chef-d’œuvre de la langue française. Or c’est à vous que l’on doit la réédition clandestine de ce pamphlet en 1979. Pourriez-vous évoquer les circonstances de cette périlleuse entreprise ?

C’est assez simple, vous savez. Je découvre ce livre-là dans les années 1976-77 et j’apprends que ça n’existe plus. Que l’auteur s’oppose à sa réédition. Et vous savez, avec une forme d’inconscience qui est absolument indispensable pour faire les choses, je me suis dit : mais comment ça ? De quel droit peut-il se permettre d’interdire la republication de ce livre ? Or c’est lui qui l’a écrit, c’est son droit. Moi, je lui ai contesté ce droit. Je pensais être pratiquement un justicier. Et donc en 1979, armé de mon courage et de quelque argent emprunté à droite, à gauche, j’ai trouvé un imprimeur. Et puis, j’en ai fait un fac-similé.

De quelle édition êtes-vous parti ? Comment vous l’étiez-vous procurée ?

C’était l’édition originale parue à la NRF en 1928. Je l’avais payée un prix prohibitif et je l’avais lue. Et c’est comme ça que je me suis dit : mais c’est scandaleux ! Quand on est porté, mu par une énergie pareille, ce n’est pas qu’on est dans le déni, mais on pense être plus fort que tout le monde. Très simplement. Et je trouve extraordinaire cette capacité qu’on peut avoir pour aller sabre au clair, avec le risque de se ramasser des problèmes. Vous imaginez si j’avais été arrêté ? Je n’aurais peut-être pas fait de la prison, mais j’aurais eu une amende que j’aurais été incapable de payer… Mais ça ne m’a pas dérangé outre mesure.

Parce que vous étiez convaincu que c’était un chef-d’œuvre !

Fondamentalement. Et que j’allais réparer cette injustice scandaleuse. Mais de quel droit ? Si moi, j’aime le livre, il m’appartient ! C’est d’une insolence sans égal, mais c’est comme ça qu’on fait les choses.

Car le livre appartient aussi à ses lecteurs…

C’est ce que je pense. Mais vous savez, la vie littéraire s’est terriblement judiciarisée.

Est-ce que ce serait possible aujourd’hui ?

Ce serait sans doute possible, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Et puis, je crois que l’audace dont j’ai fait preuve était portée aussi par un état d’esprit général dans la société, dans une frange de la jeunesse, où il y avait des gens qui osaient. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus timoré. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de gens qui font des choses. J’en croise et c’est admirable, mais c’est plus rare…

Alors, comment ça s’est passé ?

J’ai été voir un imprimeur, il a compris tout de suite que j’étais un malfrat et il m’a dit : « Moi je ne veux pas d’histoire. Vous venez avec une camionnette, ça coûte tant, vous prenez vos livres, je ne vous connais pas ! » Et donc j’y ai été, je lui ai donné une enveloppe avec l’argent en liquide et puis j’ai dégagé, parce qu’il ne voulait pas me voir…

Combien d’exemplaires ?

1000 exemplaires.

Et alors après, qu’est-ce que vous avez fait ?

Je suis allé dans quelques librairies faire des dépôts. Et j’ai créé une maison d’édition bidon parce que les libraires voulaient des factures.

Ça s’appelait comment ?

Ça s’appelait Les Éditions du souvenir. Et c’était domicilié à l’adresse privée d’Aragon.

Il habitait où à l’époque ?

Rue de Varenne, si je ne me trompe pas.

Vous l’avez rencontré, finalement ?

Jamais.

En fait, il n’est pas forcément souhaitable de rencontrer les gens qu’on admire…

Non, non. Et puis on se porte mieux. Parce qu’à l’expérience, et avec le recul, si j’avais rencontré les gens qui m’ont impressionné, pour lesquels j’avais une grande admiration… Peut-être qu’il m’aurait dit : « Jeune homme, ce document n’est pas tout à fait à sa place, là. » Et donc, j’ai fait des dépôts dans les librairies. Je revenais pour être payé. J’ai eu pas mal d’articles dans la presse. De Libération à Minute, en passant par Les Nouvelles littéraires. Ils disaient n’importe quoi. Cette expérience m’a permis de comprendre comment fonctionnait la presse.

C’était déjà ce que dénonçait Aragon dans Le Paysan de Paris, juste avant le Traité du Style[1]…

« Un jeune homme au-dessus duquel plane un parfum délétère ». Un parfum délétère. Pure rhétorique bidon, quoi. Et puis, j’ai lu des choses totalement mensongères, mais fort sympathiques. Le journal Minute, d’extrême-droite, fait un article et m’attribue un fait de guerre que j’aurais aimé avoir, mais que je n’ai pas eu. Je vous ai dit que j’avais mis l’adresse privée d’Aragon, ce qui est un jeu. Mais eux disent que j’ai envoyé la facture de l’imprimeur à Aragon. J’aurais aimé le faire, je le reconnais. Mais ils ont tout inventé. Ça a été une expérience extrêmement intéressante pour moi. En lisant ces articles, je me suis demandé : comment font-ils pour raconter ça à propos d’une petite histoire ? Tout de suite, dans ma tête, je me suis dit : si on libérait Paris, par exemple, comment vont-ils en parler ? Il y a deux libraires qui ont été poursuivis en justice. L’un a été acquitté et l’autre a eu une amende. D’ailleurs, depuis, je suis retourné dans sa librairie, mais comme il m’a regardé très méchamment, je n’ai pas insisté.

C’est votre premier geste éditorial, alors ?

Oui, j’avais fait d’autres petites choses anonymes. Et récemment, la chercheuse Aurélie Noury est venue me voir pour faire un long entretien sur l’édition du Traité du Style… Ça a été traité dans la presse, ça a beaucoup frappé des gens. Il y a eu un article d’une page dans Libération, très enthousiaste. Et là on entre dans le détail, avec des documents de justice, des témoignages, comme celui d’un libraire qui avait vendu le livre à l’époque, de l’avocat qui avait défendu un libraire, etc. Et puis bien sûr, je raconte les péripéties de l’histoire, au plus près de mes souvenirs, comment ça s’est passé réellement. Mais il y a aussi des observations, des analyses sur le livre, sur la propriété intellectuelle, et sur son évolution. Pour ce qui est du récit des péripéties, j’essaie d’être le plus honnête en disant que je n’avais pas conscience de ce que je faisais. Aurélie Noury me dit : avec le recul historique, c’est comme un geste fondateur des éditions Allia, avant la création des éditions Allia. Et je réponds : je n’en avais aucune conscience ! Parce que c’est vrai, je ne le savais pas.

Vous ne pouviez pas savoir que vous alliez les créer…

Je sais bien, mais c’était comme un acte de naissance par anticipation. Parce qu’il y a déjà tout l’esprit qui est resté après. Et pour ce qui est des péripéties, je suis resté le plus fidèle à ce dont je me souvenais, sans raconter ce que j’ai compris après. C’est-à-dire qu’on est guidé par un inconscient. Ce qui ne me disculpe aucunement, parce que j’assume complètement. Mais je n’avais pas une connaissance totale, parfaite de mes actes. La vie est faite comme ça. C’est-à-dire qu’on ne sait pas. On sait plein de choses, mais réellement on ne sait pas, on agit.

On ne peut pas agir et penser simultanément…

Il y a des choses qui étaient présentes dans notre action et qu’on comprend après.

Et il faut que quelqu’un vous les fasse entendre pour que ça résonne !

Complètement. Et le mérite d’Aurélie Noury, c’est qu’elle m’a dit : c’est un acte fondateur de la création d’Allia par anticipation. Et si vous voulez, j’ai écouté ça, j’ai réfléchi, et effectivement c’est juste.

Aragon avait déjà fait une Critique du traité du style en 1932. Il avait donc souhaité revenir sur cette œuvre. Pour quelles raisons ne voulait-il plus la publier à la fin de sa vie ?

Vous savez, il y a quand même un problème chez Aragon et ce n’est pas moi qui vais vous l’apprendre. Quand il a écrit le poème à la gloire du Guépéou [extrait du poème « Prélude au temps des cerises », Persécuté-Persécuteur, 1931], quand il a tourné le dos à ses amis surréalistes et qu’il est devenu un véritable militant stalinien, à ce moment-là, il y avait des choses qui étaient irrecevables par rapport à son évolution.

Mais là, il n’était plus dans cette disposition d’esprit… En 1979, Aragon s’était libéré d’un certain nombre de choses, non ?

Il n’empêche qu’à ce moment-là, le livre n’avait toujours pas été édité. Mais une fois que je l’ai fait, ils l’ont republié dans la collection L’Imaginaire avec une quatrième de couverture signée Jean Ristat, qui tirait des choses par les cheveux pour justifier… C’est parce que je l’avais fait qu’ils l’ont republié.

Il n’a pas voulu vous rencontrer ? Il ne savait pas qui vous étiez ?

Si j’ai réussi mon coup, c’est parce que personne ne savait que c’était moi.

Quand avez-vous finalement révélé être l’auteur de votre acte ?

Je l’ai révélé la première fois, alors que je n’avais pas prévu de le faire, dans une interview faite en 2005 par Christophe Bourseiller dans la revue Archives et documents situationnistes, publiée par Denoël. On parlait de différentes choses et puis dans la conversation, emporté dans mon élan, je l’ai dit. Et alors je me suis dit : c’est fait maintenant. Mais quand même, pas fou, il y avait prescription dix ans après la publication.

Pourquoi ce terme Allia ?

À l’origine, c’est une référence à la marque des toilettes. Après, plein de sens se sont greffés. Mais à l’origine, c’était ça, c’était au début de l’alphabet et c’était les chiottes.

« Alia » ne veut pas dire « autres » en latin ?

En bas latin, ça veut dire « autres choses », « faire son Alya » chez les juifs c’est rejoindre la Terre Sainte. Il y a aussi un fleuve qui s’appelle « Allia » en Italie.

C’est ultra équivoque et polysémique…

Mais au départ, pour être honnête, c’était les chiottes. C’est marrant, parce qu’il y avait une revue dont j’ai fait un fac similé, une revue surréaliste belge dirigée par Marcel Mariën qui s’appelait Les Lèvres Nues.

N’est-ce pas une revue situationniste ? C’est là où Guy Debord publie sa « théorie de la dérive »…

Disons que les lettristes, qui n’étaient pas encore situationnistes, ont publié leur premier texte dans cette revue. Sur une de ses couvertures, il y a la statue de la Liberté qui tire une chasse d’eau. Et l’image m’avait beaucoup plu. Et quand j’ai découvert qu’il y avait des toilettes Allia, je me suis dit, allons-y ! Et puis c’était une façon de me moquer par avance de ce que j’allais faire. C’est-à-dire qu’on tire la chasse d’eau, on évacue.

La dérive, de Balzac aux situ

Je voudrais faire une incise à propos de la dérive. Il me semble que Debord et les situationnistes, en formalisant la dérive, empruntent l’idée aux surréalistes qui la développent dans Le Paysan de Paris, Nadja ou Les Dernières nuits de Paris…

Bien sûr. Rien ne naît jamais comme ça, de nulle part. Comme si une chose apparaissait, tombait en parachute… Il y a des influences reconnues, patentées, d’autres qui sont plus souterraines, d’autres que par malhonnêteté certains refusent d’assumer. Par exemple, pour ce qui est de la dérive, on en trouve une référence dans un texte de Léo Mallet que je cite d’ailleurs dans un livre d’entretiens avec Ralph Rumney, un artiste anglais qui a été membre fondateur de l’Internationale situationniste (Le Consul).

J’ai aussi trouvé un passage de Balzac : « Il est dans Paris certaines rues déshonorées… »

Oui, c’est l’incipit de Ferragus[2] que j’ai cité dans un dossier sur le Paris de Balzac.

Alors dire : « J’ai inventé la dérive »… D’accord, c’est bidon ! En fait ça remonte très loin…

En parlant de « l’esthétique du terrain vague » chez Aragon avec Olivier Barbarant qui a édité ses poésies en Pléiade, celui-ci me confiait que ce qu’il appelle son « arpentage » procède à la fois de Baudelaire et de Balzac. Je trouve ça assez juste.

C’est pour ça qu’il faut être modeste et qu’on est bien peu de choses. C’est-à-dire qu’on hérite. On remonte à Balzac, on remonte à Baudelaire, à Léo Mallet, aux surréalistes. Tout le monde a pratiqué, quoi ! Simplement les uns ont appelé ça dérive, les autres…

D’ailleurs Barbarant fait remonter Le Paysan de Paris aux Amours de Psyché et de Cupidon de La Fontaine, une déambulation d’amis dans les jardins de Versailles.

Si vous voulez qu’on fasse une petite anthologie de tous les gens qui ont écrit et pratiqué la dérive, la découverte de quartiers, c’est assez vaste !

C’est ce que j’entreprends sur mon site, petit à petit, sans méthode apparente…

Tout est dans tout. Et je veux bien qu’on ait inventé la dérive, mais je crois surtout qu’on perçoit différemment. On interprète une chose de manière originale, ce qui nous permet de la remettre au goût du jour, mais personne jamais n’arrive vierge de tout pour découvrir quelque chose. Attendez… Je vais reprendre mes notes personnelles et vous lire un petit passage assez étonnant. C’est un court dialogue tiré du Livre de sable de Borgès. :

« – Il s’agit d’une citation ?, lui demandais-je.

– Certainement. Il ne nous reste plus que des citations. Le langage est un système de citations. »

Dans un autre texte, Borgès écrit :

« En général, nous vivons de la mémoire. Notre vie, comme dit Emerson, tend à être une citation ».

Et voici la citation originale d’Emerson que cite Borgès :

« Chaque livre est une citation ; chaque maison est une citation de toutes les forêts, des mines et des carrières de pierres ; et chaque homme est une citation de tous ses ancêtres. »

Et moi, mon esprit est structuré avec ça.

C’est aussi ça, l’esthétique du fragment…

C’est la citation. C’est, en quelque sorte, comme une colonne vertébrale. Et donc à partir de là, il faut être ouvert à tout !

[1] « Quand je dis journaliste je dis toujours salaud. Prenez-en pour votre grade à L’Intran, à Comœdia, à L’Œuvre, aux Nouvelles Littéraires, etc., cons, canailles, fientes, cochons. Il n’y a pas d’exceptions pour celui-ci, ni pour cet autre : punaises glabres et poux barbus, vous ne vous terrerez pas impunément dans les revues, les publications équivoques. Tout cela sent. L’encre. Blatte écrasée. L’ordure. À mort vous tous, qui vivez de la vie des autres, de ce qu’ils aiment et de leur ennui. À mort ceux dont la main est percée d’une plume, à mort ceux qui paraphrasent ce que je dis. », Le Paysan de Paris, Gallimard , 1926.

[2] “Il est dans Paris certaines rues déshonorées autant que peut l’être un homme coupable d’infamie ; puis il existe des rues nobles, puis des rues simplement honnêtes, puis de jeunes rues sur la moralité desquelles le public ne s’est pas encore formé d’opinion ; puis des rues assassines, des rues plus vieilles que de vieilles douairières ne sont vieilles, des rues estimables, des rues toujours propres, des rues toujours sales, des rues ouvrières, travailleuses, mercantiles. Enfin, les rues de Paris ont des qualités humaines, et nous impriment par leur physionomie certaines idées contre lesquelles nous sommes sans défense. Il y a des rues de mauvaise compagnie où vous ne voudriez pas demeurer, et des rues où vous placeriez volontiers votre séjour. Quelques rues, ainsi que la rue Montmartre, ont une belle tête et finissent en queue de poisson. La rue de la Paix est une large rue, une grande rue ; mais elle ne réveille aucune des pensées gracieusement nobles qui surprennent une âme impressible au milieu de la rue Royale, et elle manque certainement de la majesté qui règne dans la place Vendôme.”

0 commentaires