Rencontre avec Marguerite Stern, initiatrice des collages anti-féminicides

En pleine vogue street art, les murs de Paris se sont recouverts d’un nouveau type de messages. Des collages dénonçant les féminicides et les violences faites aux femmes qui interpellent les passants et redonnent une dimension politique aux inscriptions urbaines. Entretien fleuve avec une activiste qui milite pour une nouvelle appréhension de l’espace public par les femmes.

Publié le 19 juin 2020

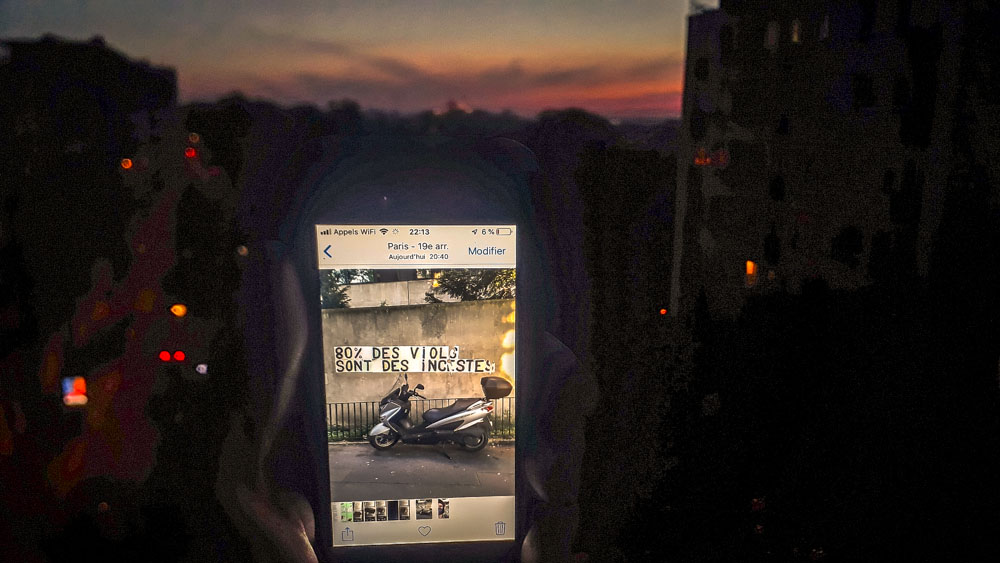

« Stop féminicides », « Elle le quitte, il la tue », « 80 % des viols ont lieu dans le cercle familial restreint ». Depuis le mois de septembre 2019, de nouveaux messages sont apparus dans les rues de Paris, en lettres noires tracées sur des feuilles A4. Condensés en slogans percutants, ces collages retiennent l’attention des passants, tant par la forme que par le contenu. Ils prennent de la place et créent un impact visuel dont l’esthétique renvoie au fond de la pensée. Le phénomène tient autant du tag vandale par son ampleur, que de l’action situationniste par sa démarche. L’initiatrice de ce mouvement, c’est Marguerite Stern, ex-militante Femen de 29 ans qui se présente comme « activiste féministe et autrice de podcast ». Elle a posé son premier collage à Marseille en février 2019, puis fédéré le mouvement à Paris, avant que des collectifs autonomes ne voient le jour un peu partout. De la colle à papier peint, une brosse, des feuilles A4 recouvertes de lettres noires à l’acrylique : tout le monde peut s’approprier cette technique, à l’instar du collectif Collage Hôpital public,présent sur Instagram, qui a adapté le procédé avec des lettres colorées. Aujourd’hui, les moyens d’action évoluent et il arrive que Marguerite Stern peigne directement les murs au rouleau, dans la mesure où les collages sont parfois arrachés.

Le 25 mai dernier, pour prendre la mesure de cette démarche renouvelant les codes de l’art urbain, je suis parti à la rencontre de Marguerite Stern. Elle habite un squat dans le 12e arrondissement, près de l’hôpital Trousseau, deux maisons mitoyennes rachetées il y a deux ans par la mairie de Paris. Passée la porte recouverte d’une fresque posée la veille par Lady K, on pénètre une petit cour fleurie avec des bancs en palettes, dont les murs ont été recouverts par Ades, dit L’armée des âmes. Au fond se découvre une grande salle de danse surmontée d’une verrière, au sol de laquelle une série de collages finissent de sécher. Lady K a dessiné des lettres sur des pages de magazines touristiques, formant des slogans qu’on peine d’abord à déchiffrer : « 87 000 murders of women listed in 2017 listed in the 65 countries to which the united nations have access. » Et en dessous : « 4 000 000 women and girls sold every day around the world for slavery, mariage or prostitution » ». L’art du slogan est difficile. « On n’arrive pas toujours à faire tenir une idée sur trois lignes, donc on adapte ce qu’on a envie de dire à la surface », précise l’occupante des lieux.

« Il y a une esthétique qui marque les gens, qui crée des images dans leur têtes, qu’ils soient d’accord avec le message ou pas »

Le retour du message dans le street art

Il y a quelques mois, alors que je m’entretenais avec Jay One, l’un des pionniers du graffiti français, celui-ci déplorait la disparition des messages politiques dans le street art. « Le graffiti pour nous était un moyen d’expression, on prenait les angoisses et la frustration de nos parents et on les transformait, comme dans le message codé de la musique diasporique afro. Aujourd’hui le street art est devenu une posture, il n’y a plus de messages, sauf « Jésus sauve » ou les collages anti-féminicides par exemple. » Deux phénomènes récents qui témoignent d’un retour du message dans l’art de recouvrir les murs. Le premier est un slogan évangélique répété par la frénésie d’un graffeur récemment converti. Les seconds donc sont les phrases des « colleuses », comme les ont appelées les journalistes.

Certes, il demeure quelques messages dans le graffiti ou le street art actuels, même si la démarche consiste souvent à afficher son nom, son logo, sa marque le plus largement possible. On peut penser a cette inscription emblématique réalisée par Sean Hart sur les voies ferrées visibles du pont de la rue Riquet, en écho au conflit entre les bandes des 18e et 19e arrondissements : « On s’tourne pas les pouces ! On se serre les coudes ! ». Dans un tout autre style, Combo milite pour la coexistence religieuse ou l’acceptation de l’homosexualité avec des représentations de Tintin et du Capitaine Haddock s’embrassant goulûment. Marguerite Stern déclare, elle, un penchant pour les actions vandales du collectif berlinois 1UP, de Lady K et de Kidult, artiste anti-consumériste qui macule l’extincteur des enseignes comme Agnès B ou Balenciaga. On peut aussi penser, dans le mode d’action, à son expérience dans Femen, aux happenings des suffragettes, des Guerilla Girls ou aux slogans de mai 68… Et, plus inattendu, à une réminiscence du travail de Soulages sur le noir.

Mais par delà toute forme artistique, l’enjeu est de mener un combat rendant hommage – ou plus exactement femmage, car l’activisme passe aussi par l’écriture – aux femmes décédées sous les coups de leurs conjoints par des slogans qui se veulent factuels, sans toujours l’être. Mais aussi par des punchlines qui empruntent au rap, comme ces paroles de Diam’s réactualisées par Pauline Makoveitchoux, la première photographe des collages : « Y a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville, y a comme un goût de peur chez les meufs de l’an 2000 ».

En quoi consiste l’activisme féministe ?

Le milieu féministe est composé de plusieurs types d’activités différents et complémentaires. Certaines féministes font un travail de terrain auprès de femmes victimes de violences, certaines produisent un contenu intellectuel, écrivent des livres et font des conférences. Et il y a aussi les activistes, celles qui mènent des actions, dont le but principal est d’agir pour soulever des débats, pour que la société s’interroge sur ces choses qu’on estime pas assez débattues.

Les collages se situent à mi-chemin entre l’art et la politique ?

La politique au sens noble alors, au sens de la chose publique, car j’ai très peu de contact avec les politiques. Et l’art, oui, car dans mon activisme, qu’il s’agisse de mon expérience dans Femen ou dans les collages, il y a une forme d’expression, une esthétique qui est travaillée.

Est-ce qu’on vous interroge sur la dimension artistique de votre engagement ?

Les gens m’interrogent très peu là-dessus, mais pour moi ça a beaucoup d’importance. Je considère que si les collages ont très bien marché, c’est justement parce qu’il y a une esthétique qui marque les gens, qui crée des images dans leur têtes, qu’ils soient d’accord avec le message ou pas. On crée une image, avec une mise en scène dans l’espace public, et si ça fonctionne, c’est aussi parce qu’il y a cette esthétique qui est impactante. En général, on m’interroge sur le fond, les idées, et c’est plutôt bien. De toute façon je suis là pour défendre des idées, je ne me considère pas comme un artiste. Mon but, en tant que féministe c’est que les femmes puissent vivre dignement, avoir une vie agréable et qu’elles puissent être heureuses. On l’oublie souvent, mais le but du féminisme c’est avant tout l’expression d’une souffrance et d’une volonté pour les femmes de vivre mieux. Nos collages prennent de la place dans l’espace public, donc la forme renvoie au fond. C’est-à-dire que dans le fond, on renvoie souvent les femmes à leur statut de petites choses fragiles, de proies en permanence commentées, harcelées, et qui n’ont pas de droit d’occuper l’espace public.

C’est une technique simple et efficace, qui va droit au but…

Oui, c’est pour ça que ça a marché, il y de la proximité avec le matériau qu’on utilise, ça n’a pas l’air très compliqué. C’est une technique sur laquelle je n’ai pas mis mon copyright, c’est-à-dire que personne n’a l’apanage des feuilles A4 avec des lettres écrites dessus. Chaque personne est libre de s’en saisir. D’ailleurs les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ont repris cette forme d’expression avec des lettres colorées pour leurs revendications propres, je trouve ça hyper bien. Je ne suis pas non plus la première à être allée coller des messages politiques dans la rue.

« C’est une technique sur laquelle je n’ai pas mis mon copyright, chacun est libre de s’en saisir »

Y-a-t-il des artistes qui vous ont influencée ?

J’ai un amour pour certains artistes qui ont modelé ma façon de voir le monde, comme Sophie Calle, Cindy Sherman, ou Pierre Soulages. Je me dis que c’est de là aussi que me vient cet amour des traits noirs sur des surfaces. Son travail m’a beaucoup marqué, à la fois ses tableaux et ses écrits, les entretiens avec Pierre Encrevé. A l’époque où je lisais pas mal de théories de l’art, je trouvais beaucoup de trucs un peu masturbatoires. Mais ces entretiens sont les premiers écrits sur la théorie de l’art où je trouvais un vrai fond.

Qu’est-ce que vous en avez retenu ?

Des choses très basiques en fait, sur la lumière, sur le trait… Mais je ne suis pas historienne de l’art, et j’en parlerai mal…

Quel est votre rapport à l’espace urbain ?

J’ai grandi dans un petit village en Auvergne, à 16 kilomètres de Clermont-Ferrand. Il n’y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion que si ma grande obsession c’est ce qui se passe dans l’espace public pour les femmes, c’est que j’ai vécu au collège le harcèlement des garçons, et même des attouchements sexuels. J’ai lu un article il y a quelques mois où des sociologues (cf. le travail de Patrick Rayou, Julie Delalande ou de la géographe Edith Maruéjouls, ndr) mettent en parallèle ce qui se passe dans la cour de récréation en termes de répartition genrée et ce qui se passe ensuite dans l’espace public, et on voit que dans la cour de récré les garçons prennent l’espace central, avec des activités sportives, qui font appel à la cohésion d’équipe, et les filles sont reléguées à des espaces périphériques et plus petits. Dans la rue, il se passe exactement la même chose. J’ai vécu ça au collège et ça a été très dur. Après je suis partie à Paris faire mes études d’art plastique à Paris 8 – Saint-Denis que j’ai interrompues, puis des études d’architecture à Bruxelles, où j’ai vécu le harcèlement de rue de plein fouet (comme le montre Sofie Peeters dans son documentaire sur le harcèlement de rue, ndr). Ça a été une grosse révolte. En revenant à Paris en 2012, j’ai vu les Femen à la télé et il y a un truc qui m’a parlé. A ce moment-là, je n’avais pas encore réfléchi à des questions importantes dans le féminisme, comme la prostitution ou la dictature, mais il y avait quelques chose qui me parlait. Je me sentais proche de l’expression de cette révolte. J’ai arrêté les études, je suis entrée dans Femen et j’y suis resté trois ans. En 2015, je suis partie à Marseille travailler avec des mineurs étrangers.

Quelle était votre activité avec les Femen ?

On était sept a vivre ensemble dans un squat. Notre premier squat a été le Lavoir moderne parisien, un vieux théâtre de la Goutte d’or, et le deuxième était situé dans un grand bâtiment à côté de la mairie de Clichy. Nous étions les Femen de Paris, et on recevait les Femen d’Europe et du Canada.

Vous faisiez des happenings ?

Oui, c’était des sortes de performances, il y avait cette volonté de communiquer par l’image et de s’inscrire dans l’espace public avec une posture qu’on n’attend pas des femmes. En dehors des actions, tout le travail de préparation prend beaucoup plus de temps que les action elles-mêmes.

Par quoi ou par qui étiez-vous influencées ?

Quand le mouvement a été créé en Ukraine, il a été influencé par des textes communistes et la lecture de La Femme et le socialisme de Bebel. Mais la plupart des filles dans Femen n’avait pas une culture militante très prononcée. Aucune d’entre nous n’avait milité avant, sauf une. On avait quelques références, mais au moment où on faisait les choses, on ne les pensait pas comme inscrites dans une tradition féministe ou activiste.

Mais il y a eu des mouvements avant le vôtre…

Oui, celles auxquelles je pense beaucoup, c’est les suffragettes (les militantes pour le droit de vote des femmes au Royaume-Uni au début du 20e siècle, ndr). Je me rends compte que j’ai été hyper influencée par les images de manifestations de ces femmes en robe bourgeoises qui résistaient aux arrestations de la police, par leurs pancartes en noir et blanc. Elles avaient déjà compris à l’époque qu’elles pouvaient communiquer déjà par l’image. Elles se servaient de leur procès pour faire connaître leurs revendications. Et c’est ce qu’on a fait dans Femen aussi : utiliser l’actualité et le happening pour défendre nos idées. On voyait chaque action comme une forme de mise en scène, la création d’un tableau composé de plein de choses symboliques, l’espace dans lequel on s’inscrit, les accessoires qu’on va utiliser, la façon dont on se tient dans l’espace, ce que nos postures disent de notre pensée : Femen c’est des femmes seins nus, mais pas dans des postures lascives comme pour vendre un parfum. Elles adoptent des postures de guerrières pour faire passer ce message qu’une femme aux seins nus n’est pas nécessairement un objet sexuel, que nos corps peuvent aussi devenir des armes de revendication politique.

« Le premier collage qui a fait le buzz, ça a été « Aya Nakamura présidente », en réponse à « Jul président » visible à la gare Saint-Charles »

Jul Président, à 500 mètres de l’entrée de la gare Saint-Charles à Marseille @ Hugo Lara

Jul Président, à 500 mètres de l’entrée de la gare Saint-Charles à Marseille @ Hugo Lara

On pense aussi à cette image de Marianne dans à la toile de Delacroix, La Liberté guidant le peuple, devenue une allégorie de la République française.

Oui, j’aime beaucoup cette représentation.

Pourquoi avoir quitté Paris en 2015 ?

A cause des attentats de Charlie hebdo que j’ai vécu personnellement comme une défaite. Ça nous a bouleversées d’un point de vue individuel et collectif. Charb, Cabu ou Wolinski étaient des personnes dont nous étions très proches. On se retrouvait lors de moments importants, en partageant le combat contre les institutions religieuses et notre amour pour le blasphème. On recevait le même type de menaces. Quand on consacre sa vie à ses idées, qu’on a envie d’un monde meilleur et que ceux qui font à peu près la même chose que vous sont abattus sauvagement, ça remet en question plein de choses, même s’il faut continuer ce combat. Personnellement et professionnellement, ce sont trois ans où je ne me suis pas construite, j’ai donné ma vie à Femen, en faisant quelques petits boulots. Donc je suis partie à Marseille, où j’avais envie de travailler avec des personnes réfugiées. Car je venais de passer quatre mois dans la Jungle de Calais et ça m’avait beaucoup marqué.

Comment ça s’est passé à Marseille ?

J’ai travaillé dans une association avec des mineurs isolés étrangers pendant deux ans, que j’ai dû quitter à cause du harcèlement moral de certains de mes collègues, qui avaient appris mon passé militant dans Femen. C’était devenu vraiment très dur. Après j’ai trouvé un boulot de surveillante dans deux collèges des quartiers nord de Marseille, avec des problèmes de trafic d’arme, de trafic de drogue, de viols en réunion dans des caves. J’ai eu envie de bosser avec des ados. J’ai aussi dû quitter ce travail au bout de quelques mois car j’avais fait un collage « Aya Nakamura présidente », en réponse au gros tag « Jul président » visible à la gare Saint-Charles. Je l’ai posté en selfie sur les réseaux sociaux, il a été repris par Aya Nakamura, et tous les petits du collège ont découvert ma véritable identité – que j’avais toujours cachée pour ne pas faire étalage de mes convictions politiques. Je n’ai jamais pu y retourner, puisque j’ai reçu à nouveau des menaces sur les réseaux.

Comment est née l’idée de faire des collages ?

J’avais suivi une amie rencontrée dans Femen, Valérie, installée à Marseille. Elle collait des portraits de Simone de Beauvoir et d’autres femmes. Je suis allé coller avec elle et, après avoir arrêté de militer durant trois ans, ça m’a fait beaucoup de bien de retourner faire quelque chose dans la rue. Comme j’ai également mal vécu le harcèlement de rue à Marseille, j’avais l’impression de rependre le contrôle de la rue, de me l’approprier et de développer un rapport différent à l’espace public. Les rues sont des espaces très masculins. A cette période-là, j’écrivais des podcasts et ça m’a donné envie de coller des phrases que j’avais écrites dans la rue. J’ai fait au plus simple avec ce que j’avais : de la peinture acrylique noire et des feuilles A4. J’avais déjà vu des collages avec des feuilles A4 à Marseille mais c’était des imprimés de forme artistique/poétique avec des lettres et des symboles. En voyant ça, je me suis dit qu’il n’était pas nécessaire d’avoir de grosses affiches pour coller.

Quel a été votre premier slogan féministe ?

C’était : « Depuis que j’ai 13 ans, des hommes commentent mon physique dans la rue ». Ça décrit un fait. Je voulais coller dans la rue quelque chose qui parle de la rue. Sur le moment je ne l’ai pas trop théorisé. Maintenant je le vois différemment.

Quel est le but des collages ?

Chaque fille qui va coller doit coller quelque chose qui est important pour elle. C’est illégal, donc autant prendre le risque d’une amende pour quelque chose qui ait du sens. Quand j’ai commencé à coller à Marseille, en février 2019, peu de monde s’y intéressait. J’en ai fait quelques uns, en évitant la police et des amendes. Donc quitte à se prendre une amende, je voulais que ce soit pour une bonne raison, pas juste pour avoir collé « héroïne de la rue ». Dans le féminisme, j’estime que tout est important, mais avec les féminicides il y a une question de vie ou de mort. Donc j’ai commencer à coller sur cette question.

« J’ai fait au plus simple avec ce que j’avais : de la peinture acrylique noire et des feuilles A4 »

Ensuite, quel a été le premier collage au sujet des féminicides ?

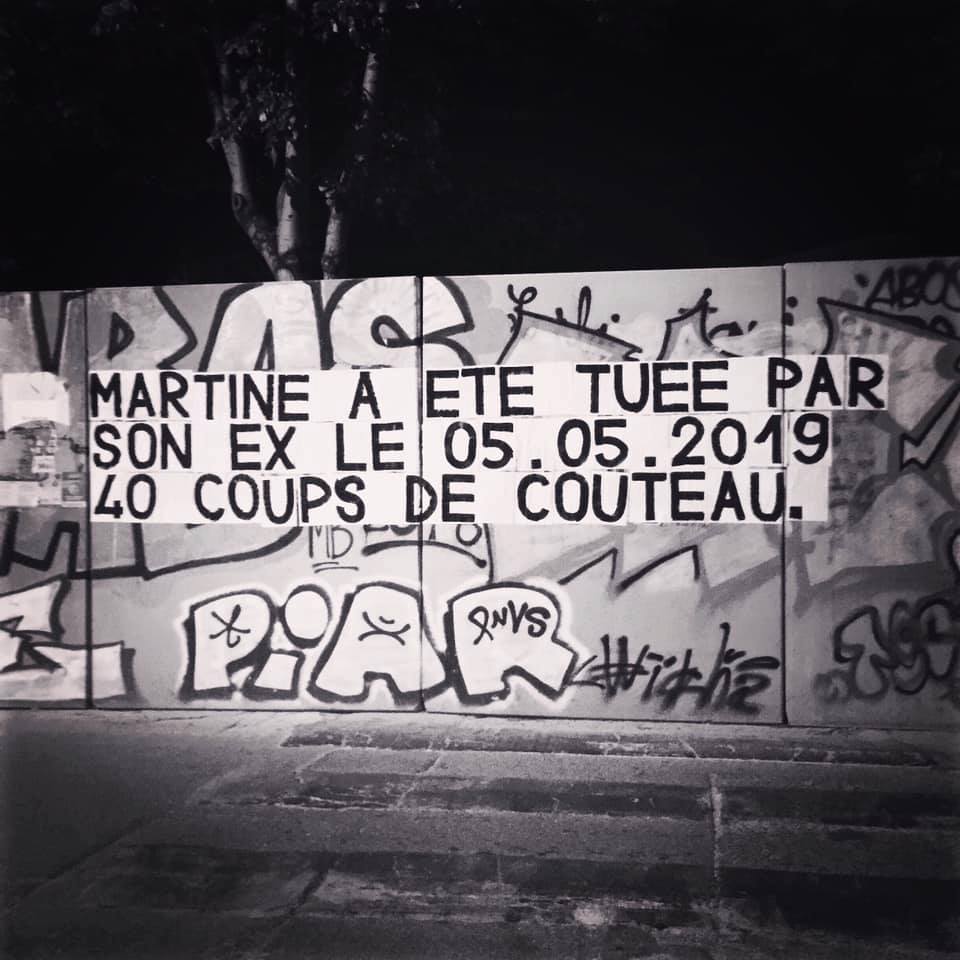

Ça a été pour Julie qui a été assassinée après avoir déposé cinq plaintes, puis j’ai collé d’autres histoires de femmes assassinées par leur conjoint ou ex. Je me souviens particulièrement de certains collages, par exemple « Martine assassinée avec 40 coups de couteau ». Le jour où j’étais en train de coller ça, un homme est passé devant et a dit : « Ah, bah Martine elle a dû bien le mériter ». Pour un sujet qui devait plutôt faire consensus, il y avait encore un gros travail d’éducation à faire. D’où l’importance de ces collages dans l’espace public, car sur les réseaux sociaux on touche des personnes qui s’intéressent déjà plus ou moins à la cause. On considère souvent que ces faits-là, ces violences faites aux femmes, l’oppression qu’elles subissent sont des choses intimes, alors que c’est quelque chose de politique. C’est une oppression systémique, comme le racisme. C’est donc la responsabilité de l’État et de la société civile d’agir là-dessus. En sortant ça des réseaux sociaux, c’est quelque chose qu’on affiche à la face des gens en pleine rue et qu’on ne peut plus ignorer.

Pouvez-vous évoquer d’autres slogans ?

Un autre collage qui m’a marqué, c’est celui de Razia, assassinée par son ex après avoir déposé sept plaintes et déménagé trois fois en changeant de ville. Elle avait des enfants. Deux jours après avoir fait le collage, je suis repassée devant. Dans cet espace pas particulièrement accueillant, avec des barrières de chantier, des femmes étaient en train de boire une bière en parlant du collage. J’ai été les voir, elles disaient qu’elles allaient compléter le message, et trois jours après elles ont ajouté « État coupable, police complice ». Ce collage avait créé un espace de discussion pour des femmes dans la rue, un lieu où l’on se déplace pour aller d’un point A à un point B, car on ne se sent pas suffisamment en sécurité pour flâner. Les femmes s’identifient à ces collages faits par des femmes. Notre action féminise les rues, dont seulement 2 % portent des noms de femmes. Par ailleurs, 75 % des infrastructures dédiées au sport et aux loisirs sont utilisées par des hommes.

A l’été 2019, vous avez poursuivi les collages en revenant à Paris ?

Oui, j’ai emménagé en dans un squat appelé le Jardin Denfert (un ancien couvent du 62 boulevard Saint-Jacques à Paris, ndr). C’est un grand immeuble où vivaient soixante personnes et dont les combles n’étaient pas utilisés. Ça faisait un très grand espace. J’ai lancé un appel sur les réseaux sociaux et on a constitué un groupe informel de femmes pour coller contres les violences faites aux femmes et les féminicides. Puis c’est devenu une structure avec un compte Instagram, et j’ai laissé à d’autres cette organisation. Au bout d’un mois à accueillir tous les jours chez moi des femmes qui collaient, j’étais épuisée. Je me suis appliqué à transmettre un maximum mes connaissances aux filles qui venaient dans cet endroit, pour qu’elles soient en mesure de continuer le jour ou je ne serai plus là.

De quelles connaissances s’agit-il ?

Des connaissances théoriques sur l’importance des mots qu’on emploie, sur la question des violences conjugales, puisque les médias utilisent parfois des mots malheureux comme « crime passionnel » ou « drame conjugal ». Nous, on parle de féminicide. C’est important le langage pour décrire la réalité. Pour se rendre compte du fait que c’est grave et qu’il faut que ça s’arrête. C’est important aussi que le collage prenne de la place, et d’en faire le maximum. On n’est pas là pour se réunir entre copines, on a une mission. Il fallait créer une atmosphère de travail, de productivité, dans la mesure où l’on recevait beaucoup de médias et que des femmes victimes de violences conjugales nous regardaient, des familles de victimes aussi. On ne pouvait pas se permettre d’être dans une ambiance joviale ou exaltée par un côté girl power. Je prenais soin aussi d’inclure toutes les femmes qui venaient, certaines n’avaient jamais milité avant et venaient seules, elles étaient hyper jeunes, d’autres avaient la cinquantaine. Il était important d’installer cette atmosphère d’ouverture et d’accueil, on essayait de former des groupes hétérogènes pour qu’il y ait une ambiance fédératrice à l’intérieur du lieu, puis à l’extérieur.

« Notre action féminise les rues, dont seulement 2 % portent des noms de femmes »

Collage anti féminicide à Montreuil @ J.Barret (3)

Collage anti féminicide à Montreuil @ J.Barret (3)

Comment s’organise le mouvement aujourd’hui ? Il y a un réseau ?

Aujourd’hui j’ai du mal à cartographier, car ça a pris une telle ampleur. Il y a des villes et des villages avec lesquels j’ai des contacts, et d’autres non. Le mouvement est fédéré sur Instagram avec des noms de lieu, « Collage féminicide » suivi du nom de la ville ou du village. Chaque groupe s’organise lui-même, il n’y a pas de hiérarchie.

Les collages s’inscrivent-ils dans le mouvement street art ?

Je n’ai pas une grosse culture street art. Ceux dont l’obsession est d’écrire leur nom ou leur blase partout dans la ville et d’être vu le plus possible, pour moi c’est des guerres de territoire entre hommes. Que chaque personne le fasse individuellement ne me dérange pas, mais à l’échelle globale et collective, d’un point de vue féministe ça me dérange un peu. Ça montre une fois de plus que le territoire de la rue appartient à des hommes qui mettent leur signature, comme un chien pisserait pour marquer son territoire. Après, les formes de graffiti que j’aime et dont je me sens proche, c’est pas forcément des formes d’expressions artistiques. J’aime beaucoup ce qu’on appelle le vandalisme, avec des gens comme Kidult ou les 1UP dont le but est juste de détruire les vitrines. La rue appartient aux hommes, mais elle appartient aussi aux riches, aux capitalistes. Et pour moi, ça a beaucoup de sens de refaire une façade Louis Vuitton ou Agnès B à l’extincteur. J’aime bien cette forme d’expression brut qui a une résonance politique, même ceux qui font ça sur les métros. C’est quelque chose que je n’ai pas le courage de faire à cause des risques légaux. J’aime beaucoup Lady K. Elle est venue hier ici, elle a fait un tag sur la façade, et ça me fait beaucoup de bien d’y voir désormais un Lady K. Elle utilise un fat cap (valve permettant de faire des traits larges à la bombe, ndr). Elle marque les rues de son arrondissement de son empreinte de femme et je trouve ça extraordinaire. Et ce que je trouve extraordinaire aussi, c’est le coté mise en scène. Elle tague avec un grand chapeau, de grands talons et un petit sac, on dirait une petite meuf en robe qui va faire son shopping, on attend qu’elle ait une attitude hyper sage et elle refait un mur. Il y a un contraste qui est politique, même si elle écrit juste Lady K. Comme dans nos collages, il s’agit de remettre quelque chose des femmes sur les murs.

Comme en mai 68, vous avez le sens du slogan qui reste en tête et devient emblématique.

Oui, parfois nos messages créent des slogans qui sont repris. Par exemple : « Elle le quitte, il la tue ». Car dans les deux tiers des cas, les féminicides arrivent suite au fait que la femme ait soit quitté son conjoint, soit porté plainte. Donc c’est quelque chose de systémique. Mais je ne situe pas trop mon travail par rapport au street art, plutôt par rapport au féminisme. Maintenant, je regarde un peu plus les rues en notant ce qui se fait ne matière de street art. Avant les collages, je ne le faisais pas forcément.

Par ailleurs vous avez vécu et créé en squat, donc ça crée un rapport particulier à la ville…

Oui, complètement, le squat crée un rapport particulier à la ville. Quand on commence à coller, on ne regarde pas les murs de la même façon. Pour coller, il faut des murs un peu lisses, de la place… Quand on habite en squat, on repère plus facilement les immeubles abandonnés, on se dit qu’on se verrait bien dans tel ou tel endroit, et c’est une forme d’appropriation de l’espace public. C’est une condition nécessaire à mon militantisme. Avec Femen, on était en squat, ça nous permettait d’avoir de l’espace pour peindre de grandes bannières. Le mouvement des collages n’aurait pas pu exister si je n’avais pas eu ce squat au Jardin Denfert, ça n’aurait pas pu être lancé avec une telle force de frappe. J’aime aussi vivre en squat parce que c’est une vie en collectivité, ça permet d’avoir une émulation autour de soi. Après dans les bâtiments qui ont été laissés à l’abandon un petit moment, il y a des problèmes de fuite d’eau, des sols à refaire, il ne faut pas avoir peur des travaux. Donc c’est aussi un investissement en terme de temps, d’énergie. On prend ce qu’on trouve dans la rue et on essaie de le réutiliser, plutôt que d’aller acheter des meubles chez Ikea. J’ai encore beaucoup de mal avec l’électricité ou la plomberie, mais il y a des gens qui le font.

« Le mouvement des collages n’aurait pas pu exister si je n’avais pas vécu en squat »

Affiches collées par des membres du collectif Collages Féminicides Paris, rue des Quatre-Fils. Ce collectif s’est désolidarisé de l’action de Marguerite Stern, notamment suite à des débats sur le transactivisme ©J.Barret

« Nos collages font désormais partie de l’architecture, de l’urbanisme »

Vos collages finissent pas s’inscrire dans les lieux où ils sont posés…

Oui, il y a des villes et des quartiers où nos collages font désormais partie de l’architecture, de l’urbanisme. Surtout dans le 20e et à Montreuil, où les maires ont pris des arrêtés pour que les collages soient tolérés et que les colleuses ne soient plus verbalisées. Du coup, on a moins peur d’aller coller là-bas et il y en partout. Il y en a beaucoup également dans le 19e. C’est quelque chose qui fait partie de la ville, maintenant, à certaines endroits.

Un mot sur la querelle avec des colleuses représentant d’autres franges du féminisme ?

Les débats sur nos divisions, on les avait déjà eu au Jardin Denfert, et on était d’accord sur le fait qu’il y a des sujets sur lesquels les féministes devraient se rassembler, quand elles sont d’accord. Par exemple, la question des viols ou des violences en règle générale. Si pour moi la prostitution est une violence faite aux femmes et pour d’autres féministes non, au moment où l’on se réunissait pour coller sur les féminicides, je ne me serais pas permis de donner mon avis parce que c’est quelque chose de clivant. On était là pour être unies sur un même sujet. Je n’aurais pas posté un slogan concernant un sujet clivant sur un compte « collages féminicides ». Après, qu’il y ait des désaccords dans le féminisme, ça montre pour moi que c’est un mouvement qui prend de l’ampleur. Quand ça se fait de manière agressive, je suis évidement contre parce que je suis opposée à toute forme de violence, même verbale. Je n’avais pas spécialement envie de m’exprimer sur le sujet du mouvement queer et du transactivisme, simplement j’ai estimé à un moment que ça avait pris trop de place à l’intérieur du mouvement. A chaque fois que je me questionne sur les messages qu’on va coller, la question que je me pose c’est : qu’en diraient les femmes victimes de violences conjugales et les familles de victimes de féminicides ? Veulent-elles lire des messages avec de l’humour noir comme « Féminicides, plus d’un Bataclan par an » ou « Plus que 12 féminicides avant Noël » ? De la même façon, il me semble que le transactivisme n’a rien à voir avec les féminicides. Que des personnes aillent coller là-dessus ne me dérange pas, mais je désapprouve que ce soit posté sur les comptes des collages féminicides.

« Il y a des sujets sur lesquels les féministes devraient se rassembler, quand elles sont d’accord »

Camille Nivollet, photo-reporter qui suit l’action des colleuses :

« J’ai découvert les collages contre les féminicides et les violences faites aux femmes quand je suis revenue à Paris en septembre 2019. Cette action m’a marquée, j’ai eu le sentiment d’appartenir à ce mouvement comme si d’une certaine manière j’y participais, alors que je ne colle pas et que je ne suis pas militante. Je n’ai commencé à photographier ces actions qu’à la fin du confinement, le 21 mai 2020. Je crois que ce sentiment m’est venue car le collage me semble une action démocratique : elle est accessible à toute.s, matériellement elle n’est pas compliquée, il suffit d’avoir des feuilles A4, de la peinture et de la colle. »

www.instagram.com/camillenivollet

Son collectif de photographes : @collectifhorsformat

Camille Nivollet, photo-reporter qui suit l’action des colleuses :

« J’ai découvert les collages contre les féminicides et les violences faites aux femmes quand je suis revenue à Paris en septembre 2019. Cette action m’a marquée, j’ai eu le sentiment d’appartenir à ce mouvement comme si d’une certaine manière j’y participais, alors que je ne colle pas et que je ne suis pas militante. Je n’ai commencé à photographier ces actions qu’à la fin du confinement, le 21 mai 2020. Je crois que ce sentiment m’est venue car le collage me semble une action démocratique : elle est accessible à toute.s, matériellement elle n’est pas compliquée, il suffit d’avoir des feuilles A4, de la peinture et de la colle. »

www.instagram.com/camillenivollet

Son collectif de photographes : @collectifhorsformat

Bravo pour cet article….!complet!

BRAVO!